O diretor português, depois de trinta anos sem pôr a mão na câmera, só retomou sua arte após a Revolução dos Cravos. Nunca se prestou a fazer concessões

Colunas | Cinemateca

Este ano perdemos um dos maiores cineastas do mundo, o português Manoel de Oliveira (1908-2015), que morreu aos 106 anos, deixando 52 filmes de longa-metragem e uma carreira nada ortodoxa.

Passou trinta anos sem pôr a mão na câmera, por problemas com a censura salazarista. E desde que voltou à arte, em grande estilo, após a Revolução dos Cravos (1974), que restaurou a democracia em Portugal, devotou-se já sexagenário a fazer um filme atrás do outro. Poderíamos jurar que tinha vivido esses trinta anos fantasiando os filmes que não fazia e que permaneciam represados em sua imaginação criadora. Doravante, passaria a ter pressa e realizaria um filme por ano.

Quem, desde cedo, fez sua reputação foi a França. Como ninguém ignora, esse país prestigia o cinema-arte como nenhum outro. Para começar, foram franceses, os irmãos Lumière, que o inventaram. Não contentes com isso, inventaram também a cinemateca, pelas mãos de Henri Langlois, que teve a ideia de preservar filmes como se fossem livros, e criou a primeira delas, que dirigiu pessoalmente até a morte, em Paris. O exemplo parisiense deu filhotes no mundo todo, e até no Brasil, onde Paulo Emílio Salles Gomes, discípulo de Langlois, criou a nossa, com sede em São Paulo.

Curiosa pela intransigência é a trajetória de Manoel de Oliveira. Sua vocação se manifestou cedo, nos anos 1930 e 1940. Entretanto, molestado pela censura salazarista, refratária aos projetos que propunha, cedo desistiu de sua arte, para só retomá-la após a volta da democracia. Nunca se prestou a fazer concessões, mantendo-se fiel a seu público de pequenas salas e festivais. Coisa rara, nunca se entregou a um cinema massificado. Assim era Manoel de Oliveira, um grande artista. Foi logo descoberto por atores e atrizes de primeira linha, que faziam fila para participar de seus filmes. Marcello Mastroianni e Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, John Malkovich apareceram em mais de um, bem como vários outros profissionais que sabiam dar valor ao bom cinema.

Homem educado e cultivado, íntimo das artes e das letras, fosse com base na literatura ou dispensando-a, saía-se bem em diferentes gêneros, seu enorme talento adequando-se à versatilidade. Além da literatura que adaptou em seus filmes, suas trilhas sonoras igualmente se destacam pelo aproveitamento superior da música clássica, que tão bem conhecia.

A seguir, uma pequena amostragem de uma obra tão vasta quanto da mais alta qualidade.

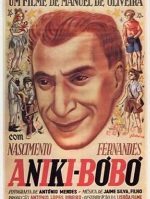

Douro, Faina Fluvial (1931, 24 min.) – O filme de estreia é um documentário dedicado aos pescadores e camponeses do rio em cujas margens se situa a cidade do Porto, onde nasceu o cineasta. Atento à beleza do filme e da paisagem, trata de registrar no celuloide os passos das lides da pesca. Tornou-se um clássico de cinemateca. Suas duas primeiras produções, esta e Aniki-Bobó, apesar de raríssimas, seriam obrigatórias na formação de qualquer cinéfilo.

Douro, Faina Fluvial (1931, 24 min.) – O filme de estreia é um documentário dedicado aos pescadores e camponeses do rio em cujas margens se situa a cidade do Porto, onde nasceu o cineasta. Atento à beleza do filme e da paisagem, trata de registrar no celuloide os passos das lides da pesca. Tornou-se um clássico de cinemateca. Suas duas primeiras produções, esta e Aniki-Bobó, apesar de raríssimas, seriam obrigatórias na formação de qualquer cinéfilo.

Aniki-Bobó (1942, 102 min.) – Segundo filme por ordem cronológica, mas primeiro de ficção, desenvolve um triângulo amoroso entre dois meninos e uma menina. Passando-se nos bairros pobres da cidade do Porto, em suas zonas ribeirinhas, combina o ingênuo com o verista. Muito mais tarde, seria saudado como precursor do mais que renomado neorrealismo italiano, que se inicia após a Segunda Guerra, pois partilham pontos comuns de uma mesma estética: o realismo, a preferência pelos pobres, o cuidado quase etnográfico com os cenários e os objetos de um ambiente em que impera a carência. Seu título deriva de uma lengalenga (como dizem os portugueses), ou seja, jogos de palavras de uma brincadeira infantil, destinada a determinar quem será sorteado.

Aniki-Bobó (1942, 102 min.) – Segundo filme por ordem cronológica, mas primeiro de ficção, desenvolve um triângulo amoroso entre dois meninos e uma menina. Passando-se nos bairros pobres da cidade do Porto, em suas zonas ribeirinhas, combina o ingênuo com o verista. Muito mais tarde, seria saudado como precursor do mais que renomado neorrealismo italiano, que se inicia após a Segunda Guerra, pois partilham pontos comuns de uma mesma estética: o realismo, a preferência pelos pobres, o cuidado quase etnográfico com os cenários e os objetos de um ambiente em que impera a carência. Seu título deriva de uma lengalenga (como dizem os portugueses), ou seja, jogos de palavras de uma brincadeira infantil, destinada a determinar quem será sorteado.

Amor de Perdição (1979, 262 min.) – O diretor português era um admirador dos clássicos da literatura: destacamos a seguir três dos filmes que lhes dedicou. Este é um dramalhão de Camilo Castelo Branco sobre amores contrariados, em que todos morrem no fim, filme longo e lento, com o texto do romance lido em voz superposta sobre “quadros vivos”, com pouca movimentação. Obra vanguardista e experimental, causou escândalo e demorou para ser aceita.

Amor de Perdição (1979, 262 min.) – O diretor português era um admirador dos clássicos da literatura: destacamos a seguir três dos filmes que lhes dedicou. Este é um dramalhão de Camilo Castelo Branco sobre amores contrariados, em que todos morrem no fim, filme longo e lento, com o texto do romance lido em voz superposta sobre “quadros vivos”, com pouca movimentação. Obra vanguardista e experimental, causou escândalo e demorou para ser aceita.

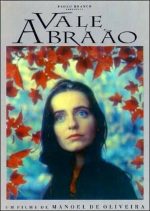

Vale Abraão (2003, 203 min.) – O romance de Agustina Bessa Luis revisita a paisagem de seu Douro natal. E Manoel de Oliveira aproveita para estender as homenagens a Flaubert e seu romance definitivo, Madame Bovary: a protagonista, Ema, tem o mesmo nome que seu ilustre modelo e é chamada de “pequena Bovary”. Um caso de bovarismo em terras lusas.

Vale Abraão (2003, 203 min.) – O romance de Agustina Bessa Luis revisita a paisagem de seu Douro natal. E Manoel de Oliveira aproveita para estender as homenagens a Flaubert e seu romance definitivo, Madame Bovary: a protagonista, Ema, tem o mesmo nome que seu ilustre modelo e é chamada de “pequena Bovary”. Um caso de bovarismo em terras lusas.

Singularidades de uma Rapariga Loura (2009, 64 min.) – Leva para as telas o conto homônimo de Eça de Queirós. Um rapaz, ao fazer a corte a uma moça que parece perfeitamente comum, vai-se deparar com um intrigante comportamento que o fará buscar em vão alguma explicação.

Singularidades de uma Rapariga Loura (2009, 64 min.) – Leva para as telas o conto homônimo de Eça de Queirós. Um rapaz, ao fazer a corte a uma moça que parece perfeitamente comum, vai-se deparar com um intrigante comportamento que o fará buscar em vão alguma explicação.

Non ou a Vã Glória de Mandar (1990, 110 min.) – A frase do padre Antônio Vieira preside a uma recapitulação crítica que trata com severidade o colonialismo português, desde tempos remotos até as guerras de libertação de Angola e Moçambique. Reflexão crítica sobre a história de Portugal. Vai desde Afonso Henriques, fundador do país no século 12, quando Portugal é a primeira nação a se constituir na Europa e a manter as mesmas fronteiras até hoje, até as guerras coloniais. Passa por uma grande reconstituição da batalha de Alcácer-Quibir, em que d. Sebastião pereceu com toda a sua corte, presidindo ao fim da era de ouro das navegações e descobrimentos, caindo Portugal sob domínio espanhol por longo tempo até conseguir retomar a soberania em 1640.

Non ou a Vã Glória de Mandar (1990, 110 min.) – A frase do padre Antônio Vieira preside a uma recapitulação crítica que trata com severidade o colonialismo português, desde tempos remotos até as guerras de libertação de Angola e Moçambique. Reflexão crítica sobre a história de Portugal. Vai desde Afonso Henriques, fundador do país no século 12, quando Portugal é a primeira nação a se constituir na Europa e a manter as mesmas fronteiras até hoje, até as guerras coloniais. Passa por uma grande reconstituição da batalha de Alcácer-Quibir, em que d. Sebastião pereceu com toda a sua corte, presidindo ao fim da era de ouro das navegações e descobrimentos, caindo Portugal sob domínio espanhol por longo tempo até conseguir retomar a soberania em 1640.

Um Filme Falado (2002, 96 min.) – Consagra várias sequências às principais nacionalidades mediterrâneas, fazendo um navio de cruzeiro visitar as cidades europeias e árabes lindeiras ao mar, representantes de grandes civilizações, para culminar num atentado terrorista.

Vou para Casa (2001, 90 min.) – Despedida precoce, pois ainda faria vários filmes e viveria até 2015. Essa profissão de fé, crítica ao barateamento da arte, encontra-se escancarada nesta produção luso-francesa Vou para Casa (Je Rentre à la Maison), na qual Catherine Deneuve contracena com John Malkovich e Michel Piccoli. Este, num papel e num desempenho extraordinários, personifica um visível alter ego do diretor. Brinda-nos com uma meditação sobre a velhice e sobre o cair do pano na vida de um artista orgulhoso que se esquiva a ter um preço. Vemo-lo encenando no teatro uma peça de Ionesco e outra de Shakespeare, e também concordando em fazer uma adaptação para o cinema do Ulisses de Joyce – tudo coisa finíssima e da maior dignidade. Ao mesmo tempo, recusa um papel ridículo num seriado de tevê.

Vou para Casa (2001, 90 min.) – Despedida precoce, pois ainda faria vários filmes e viveria até 2015. Essa profissão de fé, crítica ao barateamento da arte, encontra-se escancarada nesta produção luso-francesa Vou para Casa (Je Rentre à la Maison), na qual Catherine Deneuve contracena com John Malkovich e Michel Piccoli. Este, num papel e num desempenho extraordinários, personifica um visível alter ego do diretor. Brinda-nos com uma meditação sobre a velhice e sobre o cair do pano na vida de um artista orgulhoso que se esquiva a ter um preço. Vemo-lo encenando no teatro uma peça de Ionesco e outra de Shakespeare, e também concordando em fazer uma adaptação para o cinema do Ulisses de Joyce – tudo coisa finíssima e da maior dignidade. Ao mesmo tempo, recusa um papel ridículo num seriado de tevê.

Porto de Minha Infância (2001, 62 min.) – Esta autobiografia estreou em Paris, em noite de gala no Centre Georges Pompidou (Beaubourg), quando o cineasta recebeu a Legião de Honra das mãos do presidente francês. Inaugurou-se na ocasião uma retrospectiva de sua obra, que se estendeu por dois meses, com peças que se tinham perdido agora reencontradas e outras restauradas. Traz reminiscências remotas, com reconstituição de casas, ruas, jardins e interiores de outros tempos, e aquilo que certamente é uma molecagem do cineasta: um flagrante de Fernando Pessoa palmilhando as ruas do Porto em sua indefectível gabardine, quando se sabe que os itinerários do poeta percorriam Lisboa, e não o Porto (embora ele tenha louvado num poema a “Dobrada à moda do Porto”). Na cerimônia, o cineasta seria saudado pelo papa do documentário francês, Jean Rouch.

Porto de Minha Infância (2001, 62 min.) – Esta autobiografia estreou em Paris, em noite de gala no Centre Georges Pompidou (Beaubourg), quando o cineasta recebeu a Legião de Honra das mãos do presidente francês. Inaugurou-se na ocasião uma retrospectiva de sua obra, que se estendeu por dois meses, com peças que se tinham perdido agora reencontradas e outras restauradas. Traz reminiscências remotas, com reconstituição de casas, ruas, jardins e interiores de outros tempos, e aquilo que certamente é uma molecagem do cineasta: um flagrante de Fernando Pessoa palmilhando as ruas do Porto em sua indefectível gabardine, quando se sabe que os itinerários do poeta percorriam Lisboa, e não o Porto (embora ele tenha louvado num poema a “Dobrada à moda do Porto”). Na cerimônia, o cineasta seria saudado pelo papa do documentário francês, Jean Rouch.

O último filme de Manoel de Oliveira é um curta-metragem, O Velho do Restelo (2014, 20 min.), com sua forte alusão ao famoso episódio de Os Lusíadas. Nesse episódio, Camões põe em cena um velho, que surge no bairro de Lisboa chamado Restelo, profetizando sobre os destinos de Portugal à vista da armada de Vasco da Gama, que zarpa com destino às Índias. O cineasta reúne Camões, Camilo Castelo Branco, Teixeira de Pascoaes e D. Quixote num jardim no Porto, discutindo o glorioso passado do país e as incertezas do futuro que o aguarda. Estreou no Festival de Veneza de 2014.

O último filme de Manoel de Oliveira é um curta-metragem, O Velho do Restelo (2014, 20 min.), com sua forte alusão ao famoso episódio de Os Lusíadas. Nesse episódio, Camões põe em cena um velho, que surge no bairro de Lisboa chamado Restelo, profetizando sobre os destinos de Portugal à vista da armada de Vasco da Gama, que zarpa com destino às Índias. O cineasta reúne Camões, Camilo Castelo Branco, Teixeira de Pascoaes e D. Quixote num jardim no Porto, discutindo o glorioso passado do país e as incertezas do futuro que o aguarda. Estreou no Festival de Veneza de 2014.

Walnice Nogueira Galvão é professora emérita da FFLCH da USP e integra o Conselho de Redação de Teoria e Debate