Sociedade

A história é sempre evocada. Como uma portadora de lições. Irredutível, soberana e cristalina. Mas qual a história? Ou, então, falamos de narrativas historiográficas e seus respectivos historiadores. Como quaisquer outras, com ênfases, silêncios e escolhas de fontes. Assim têm aparecido interpretações sobre o passado brasileiro a propósito da questão racial. Mais especificamente usadas instrumentalmente no e contra o Estatuto da Igualdade Racial e as políticas de ações afirmativas, com as cotas nas universidades públicas despontando como o tema mais polêmico. Mas, parafraseando a jornalista Miriam Leitão, há teses e truques nesse debate. Afora cinismos, desfaçatez de classe e manipulação de dados históricos, acrescentamos. O Brasil é um país maravilhoso, pois não tem guerra, terremoto ou vulcão! Os mais antigos devem se lembrar dessa lição da velha professora primária, mesmo repetida por pais e avós. Assim é o tema da questão racial. Já foi inexistente e agora é novo. Para quem? No Brasil não há racismo! Essa foi a tônica do debate acadêmico nas Ciências Sociais, passando por Gilberto Freyre, Sérgio Buarque e Caio Prado. Mesmo as reflexões originadas no ambiente acadêmico de São Paulo, como as de Florestan Fernandes e Octávio Ianni, acreditando no processo virtuoso que poderia ser causado pela ordem competitiva, deixaram de perceber o caráter persistente assumido pelo preconceito e pelas discriminações raciais. Com isso, na longa trajetória do pensamento social brasileiro, quando muito se falava em desigualdades raciais. Em racismo, não1.

Essa imagem de paraíso racial não foi criada por um laboratório de maquiavelismos elitistas. Desde o século 19 viajantes estrangeiros chamavam a atenção para a miscigenação, principalmente em cidades como Rio de Janeiro e Salvador. Mesmo os abolicionistas norte-americanos na década de 1840 pautavam sua propaganda antiescravista reafirmando a crueldade da escravidão nos EUA, diferente do suposto paternalismo senhorial e das relações harmoniosas entre brancos e negros no Brasil2. Mas o que era ser “branco” no Brasil? Quais eram os sistemas de classificações raciais, passando por “mulato”, “trigueiro”, “bode”, “cabra” até chegar ao “pardo”, transformado em categoria do mais importante recenseamento populacional, em 1872?3A engenharia da identidade nacional se fez entre marcadores raciais e seus diálogos com as hierarquias sociais ao longo do século 19, alcançando a metade do século 20. “Brancos” e “negros”, para além de escravos, livres e libertos não foram apenas invenções sociais. Foram categorias redefinidas entre as expectativas de cidadania e distinção social. Parafraseando uma suposta frase de Marx de que todo negro é um negro (no sentido africano) e em apenas algumas situações ele se tornava um escravo, é possível dizer que a Abolição – e as teses higienistas, o darwinismo social e outras teorias raciais envolventes – inventaram o “negro”4. A não-existência de uma desigualdade jurídica com o fim da escravidão e os estigmas associados provocaram novas narrativas sobre distinção e identidade: o negro. É cor, é raça e é também um lugar. Um lugar social. Da subordinação, da não-igualdade. Daí a pergunta de ontem poder ser perfeitamente feita hoje: onde estão os negros no Brasil?

Não necessariamente fruto da condescendência de um suposto pensamento social brasileiro hegemônico, mas fundamentalmente dos movimentos sociais nos últimos 70 anos – entre denúncias, mobilizações e protestos –, tem-se hoje o óbvio: o reconhecimento da profunda desigualdade racial da sociedade brasileira5. O que parece hoje consenso – mesmo para aqueles que atacam as possibilidades de políticas públicas – foi fruto de lutas e debates sociais6. Não necessariamente inaugurado por abolicionistas eloqüentes do passado ou por movimentos sociais obtusos do presente, como querem alguns. Porém, mais uma vez somos enredados por um falso axioma: o Brasil até tem discriminação, mas não tem raça. Aliás, evoca-se uma determinada história para a qual nunca existiram identidades raciais entre nós. Houve e sempre há miscigenação. Esse argumento é transformado num exclusivismo histórico, como se o Brasil fosse o único lugar do planeta com miscigenação entre povos. Desconhecem-se – ou são silenciadas – evidências sobre níveis de miscigenação significativos em sociedades africanas, ou mesmo na Austrália e nos EUA7.

Vários outros argumentos históricos são levantados – entre distorções e manipulações –, como o fato de haver escravidão e tráfico controlado pelas próprias sociedades africanas desde o século 16 e mesmo as possibilidades de libertos conseguirem alforria e comprarem escravos em várias sociedades escravistas nas América8. Os argumentos sobre escravidão e tráfico escamoteiam questões fundamentais para o debate sobre cidadania e exclusão racial no Brasil: o processo histórico de pós-emancipação e as políticas públicas – republicanas – de exclusão racial9. Foram assim as políticas de erradicação de epidemias por higienistas ou mesmo as transformações da legislação eleitoral no final do século 1910. É bem conhecida a montagem de uma ideologia da desracialização no século 19, qual seja, silenciava-se sobre a raça e cada vez mais se excluía em termos raciais. Tal prática não se tornou incompatível com as narrativas da miscigenação. Mistura e exclusão – em termos raciais – sempre andaram juntas no caso brasileiro. A raça não era evocada – já exaltavam Nabuco e outros abolicionistas –, mas as tensões raciais preocupavam sobremaneira. Mesmo na montagem do Estado Nacional, a questão racial estava ausente dos debates, mas não das tensões – em termos raciais, no sentido das expectativas de cidadania – que reverberavam nas ruas, parlamentos, palácios e pasquins. O debate sobre participação política no período pós-Independência foi profundamente marcado por tensões, com expectativas de libertos e homens de cor livres11. Em outras sociedades pós-coloniais, como Cuba e Venezuela, não foi diferente12. Sob silêncios estrondosos, os projetos de nação eram apresentados, escolhas feitas e políticas governamentais desenhadas. Outros exemplos aparecem na literatura do século 19, com o tema cifrado entre pilhérias, dramas e caricaturas. Desde o debate do fim do tráfico, passando pelas propostas imigrantistas, a questão racial ressurgia em termos dialógicos com os projetos de nação. Quem eram os cidadãos, suas origens sociais e étnicas? Quais os limites dessa cidadania em termos de imagens de raça e nacionalidade? Nação para quem? Cidadania para o quê? E já havia – portanto não se trata apenas de um problema contemporâneo – um debate sobre o sistema de classificação racial do século 19. E há evidências tanto de interesses deliberados da elite imperial pela imigração européia no sudeste, em detrimento da população das “províncias do norte” (sempre associada a mestiçagem e desordens), como da oposição sistemática aos recenseamentos por parte da população livre pobre, que evitava controle e temia a reescravização13.

Decerto, em um período recente, os estudos da genética reforçaram ainda mais a concepção científica de que os seres humanos de tipos físicos diferentes não são tão pronunciadamente distintos a ponto de formar raças diferentes14. Todavia, mesmo os avanços recentes da genética não conseguem explicar a tenaz persistência de um certo modo racializado ainda presente no senso comum brasileiro.

A imagem do negro na mídia foi construída ao longo do tempo como que reforçando os estereótipos tradicionais do papel dos afrodescendentes na sociedade brasileira. O cineasta Joel Zito Araújo realizou uma importante pesquisa com novelas produzidas pelas Redes Globo e Tupi entre os anos de 1964 e 1997. De acordo com o levantamento do autor, dos personagens interpretados por negros nessas telenovelas, 38,6% representaram empregadas domésticas, 35,9% escravizados e 6% bandidos ou malandros. As profissões mais prestigiadas (professor, político, engenheiro e médico) corresponderam a meros 6,5% dos papéis vividos por afrodescendentes ao longo desse período15.

De fato, de acordo com o imaginário local, os negros são mais talentosos como jogadores de futebol e cantores. As negras, na figura da mulata, despontam como passistas. Assim, na verbalização de certos autores, parece que a oposição às políticas de promoção da eqüidade racial, especialmente no que tange às cotas para ingresso no ensino superior, equivalem à visceral defesa que fazem das cotas de 100% para os afrodescendentes em determinadas funções mais tipificadas como próprias de sua estirpe.

Exemplificando o que foi dito, autores como Joaquim Ferreira dos Santos, exaltado, reclama da ausência de mulatas nas pistas do Carnaval: “(a) mulata bossa-nova, a mulata fuzarqueira da Gamboa e a mulata assanhada que passa com graça fazendo pirraça – ninguém registrou essas musas em 2004. A culpa não é do novo fotógrafo digital. É porque não as hão, e os erros do meu português ruim são de revolta. Pelo menos não as hão no lugar de destaque em que mereciam estar"16. Já Ferreira Gullar, de forma não menos emocionada, relata sua irritação por somente ver pessoas brancas sambando na Marquês de Sapucaí. “Por isso mesmo o público assiste a um desfile que, a cada dia, inclui mais gente de classe média e turistas estrangeiros, uma vez que, nas grandes escolas, o preço das fantasias exclui a participação do povão. A tradicional ala das baianas só desfila porque a fantasia é paga pela escola. Como diz um amigo meu, chegará o dia em que o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro terá a seguinte composição: brancos desfilando, brancos assistindo e crioulos na bateria... Estes talvez ainda ali permaneçam por algum tempo por ser necessário manter alguma coisa da autêntica escola de samba, de saudosa memória. Mas não se sabe até quando, porque o que já tem de japonês, de holandês e sueco aprendendo a tocar tamborim, agogô e reco-reco não está no gibi”17.

Que os editoriais dos grandes jornais, todos invariavelmente contrários às ações afirmativas como meio de ingresso dos afrodescendentes nas universidades, convivam sem maiores repulsas, naquelas mesmas páginas, com iradas manifestações de pedido de cotas para negros e negras como passistas e instrumentistas nas escolas de samba, apenas denota que a concepção racialista é mais insidiosa do que nossa vã imaginação é capaz de supor. Quiçá esteja escrito no código genético dos afrodescendentes sua natural vocação à ginga e ao batuque. Talvez nesse mesmo código esteja escrito que tais pessoas são naturalmente inaptas ao exercício de profissões como médicos, engenheiros ou advogados. Nos pouparemos de uma ironia fácil, dizendo que esse código proibitivo seria o civil ou penal, até pelo evidente fato de não ser verdade. Mas nossos códigos morais, estes sim, incorporaram um ideário, que, apurado o saldo, reflete antes pura perversidade.

Ao longo de todo o século 20 tal padrão sociocultural, em meio ao contexto de modernização do país, se prorrogou mediante a naturalização dos papéis sociais ocupados por brancos e negros (e os mestiços portadores das distintas marcas raciais). Assim, a harmonia racial à brasileira, suposto patrimônio nacional imaterial, somente pode ser entendida desde esses parâmetros: qual? Excluir em termos raciais sem jamais falar em público sobre raça. Destarte, tudo fica na mais perfeita ordem, desde que, é óbvio, os negros saibam qual é o seu lugar.

Por outro lado, dentro do debate que sempre emerge acerca de quem vem a ser negro e branco no Brasil contemporâneo, cremos que o estado da arte do pensamento sociológico brasileiro sobre o tema já está bastante consolidado, nos permitindo uma pronta resposta à dúvida. No Brasil vigora uma modalidade de preconceito racial fundamentada em critérios de classificação balizados nos fenótipos raciais dos indivíduos, ou suas marcas raciais. O uso do termo marcas raciais, aqui citado, obedece a uma derivação da clássica tipologia do sociólogo Oracy Nogueira, que definiu a modalidade de preconceito racial vigente no Brasil como de “marca”. Tal forma seria diferente da assumida pelo preconceito racial na sociedade norte-americana ou sul-africana, que seria de origem, muito embora, como já mencionado, nunca se deva exagerar na avaliação do tamanho dessas diferenças tendo em vista que, mesmo naqueles países, as chances de mobilidade social ascendente tendem a ser maiores para os que possuem marcas raciais africanas menos intensas. De todo modo, a conceitualização de Nogueira pode guardar dualidades interpretativas, mormente no que tange à associação do preconceito de marca ao preconceito de cor. Assim, preferimos utilizar um conceito derivado, que seria preconceito sobre e contra as marcas raciais dos negros. Ou seja, o racismo à brasileira se fundaria em critérios de aparência (que vai muito além da cor, relacionando-se com o conjunto de traços faciais e corporais), estando inequivocamente relacionado com uma ideologia racial implícita e não menos nefasta. Somente dentro desse parâmetro podemos entender os motivos pelos quais as pessoas portadoras das diferentes marcas raciais, apenas por possuírem esses atributos, são classificadas e valoradas socialmente, sendo tal processo classificatório decisivo em termos de sua probabilidade de mobilidade social18.

Esse conjunto de questões igualmente se reporta ao tema do modelo de desenvolvimento econômico adotado no Brasil ao longo da segunda metade do século 20. A economia brasileira é atualmente a 14ª mais pujante em todo o mundo, sendo que até bem pouco tempo atrás ela ostentava o título de oitava economia mundial. Em 2004, o PIB brasileiro, de US$ 603,97 bilhões, era o segundo maior da América Latina, atrás apenas do PIB do México, que chegava a US$ 676,49 bilhões19. Tal dinamismo, porém, não elimina o fato de que, se considerarmos o PIB per capita, a economia brasileira demonstra ser menos portentosa, revelando um país de médio grau de desenvolvimento, que cai para a 69ª colocação no ranking dos países do mundo, de acordo com o Human Development Report 200320.

Segundo a mesma publicação (com indicadores sobre o ano de 2001), dos 97 países que disponibilizaram informações para o cálculo do coeficiente de Gini21, o Brasil era o que apresentava o quarto maior índice do mundo (em torno de 0,607), atrás somente de Namíbia (cujo índice era de 0,707), Botsuana (0,630) e Suazilândia (0,609). O Brasil exibia, portanto, um coeficiente de Gini superior ao de todos os países da América Latina e do Caribe. De acordo com a mesma fonte, em 2001 a proporção do rendimento médio dos 20% mais ricos da população brasileira em relação ao rendimento médio dos 20% mais pobres era de 29,7 vezes. Nos EUA, por exemplo, essa proporção era de nove vezes. Assim, comparando-se mais uma vez os mesmos 97 países, o Brasil se destacava com a quarta mais acentuada desproporção entre o rendimento médio dos 20% mais ricos e o dos 20% mais pobres, depois de Namíbia (56,1 vezes), Lesoto (50 vezes) e Botsuana (31,5 vezes).

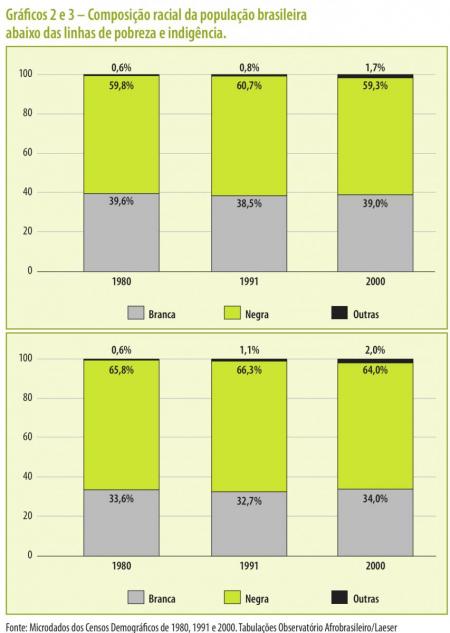

Por outro lado, é visível que esse perfil da sociedade brasileira, notadamente desigual, está fortemente ligado às assimetrias raciais. Por intermédio do Gráfico 1 podemos ver que a participação dos negros e negras na formação da renda disponível entre 1980 e 2000 permaneceu praticamente igual, correspondendo a não mais que 30% da formação da renda disponível das famílias ao longo daquele período.

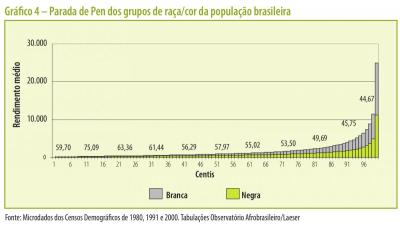

No que tange à evolução dos indicadores de pobreza e indigência desagregados por raça/cor, vemos que, ao longo do tempo, eles invariavelmente se apresentam mais impactantes sobre os negros e negras. Assim, de acordo com os dados contidos nos Gráficos 2 e 3, vê-se que entre os intervalos censitários de 1980 e 2000 a presença negra no interior da população abaixo da linha de pobreza permaneceu em torno de 60%; e no interior da população abaixo da linha de indigência, no entorno de 65%.

No que tange à evolução dos indicadores de pobreza e indigência desagregados por raça/cor, vemos que, ao longo do tempo, eles invariavelmente se apresentam mais impactantes sobre os negros e negras. Assim, de acordo com os dados contidos nos Gráficos 2 e 3, vê-se que entre os intervalos censitários de 1980 e 2000 a presença negra no interior da população abaixo da linha de pobreza permaneceu em torno de 60%; e no interior da população abaixo da linha de indigência, no entorno de 65%.

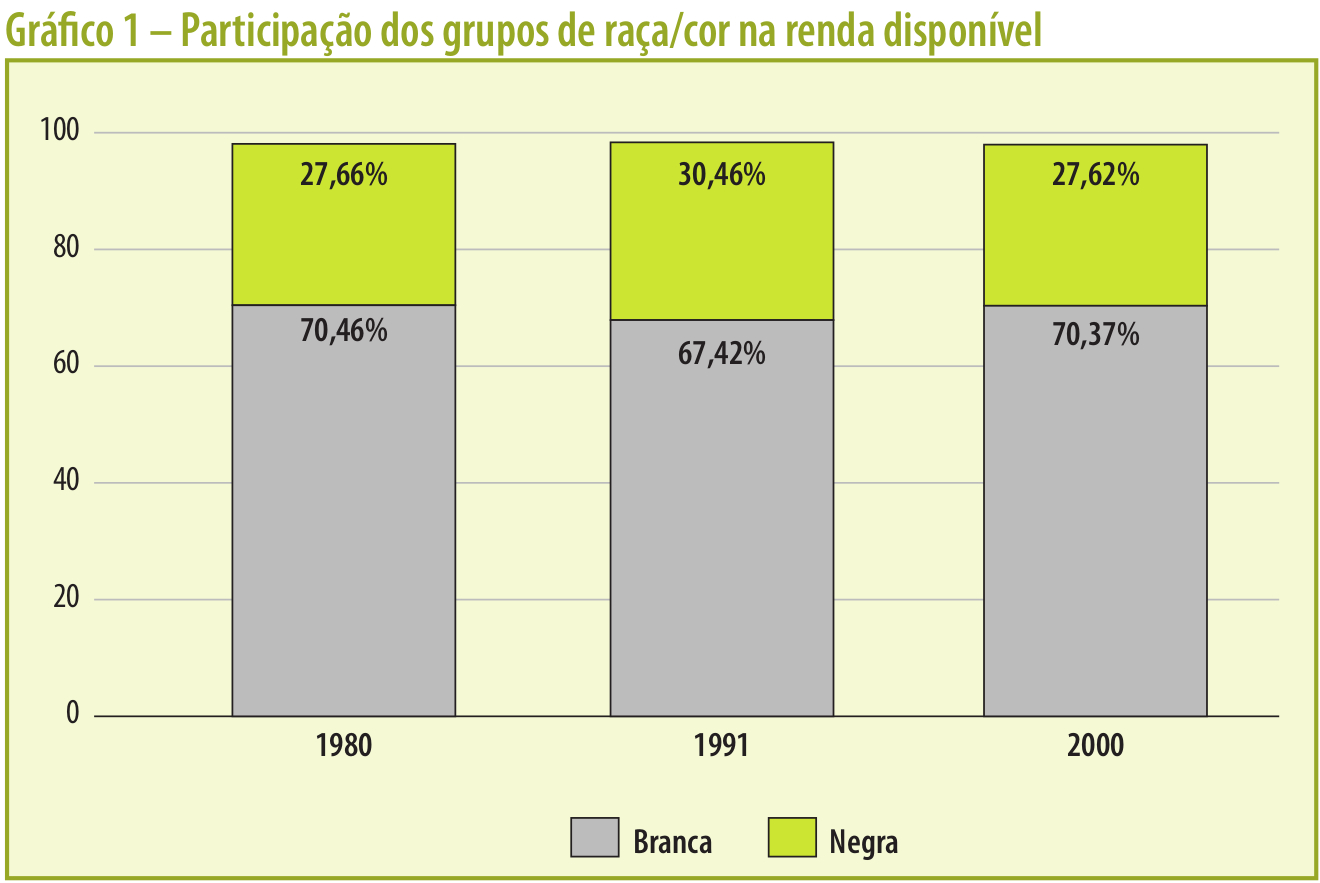

No Gráfico 4, vemos os centis de rendimento dos grupos de raça/cor (enfileirados em ordem crescente, tal qual o formato de uma Parada de Pen), no ano 2000. De acordo com a figura, em todas as cem faixas desagregadas dos rendimentos de todas as fontes, a remuneração média dos afrodescendentes chegava a no máximo 75% da remuneração média dos brancos. Ou, antes, era justamente nos centis de rendimento mais elevados que os percentuais da remuneração média mensal dos negros tendiam a ser maiores. Assim, se no primeiro centil o rendimento médio dos negros chegava a 60% do dos brancos, no último centil (centésimo mais rico) essa mesma proporção caía para 44,7%.

Finalmente, a partir da Tabela 1, podemos ver que os índices de desenvolvimento humano (IDH) de pretos, pardos, negros (soma de pretos e pardos) e indígenas, em 2000, apareciam nitidamente inferiores aos dos brancos e dos amarelos. Assim, o hiato de brancos (IDH elevado) e negros (IDH médio), caso formassem países diferenciados, em termos do ranking internacional do IDH seria superior a 60 posições. No caso dos amarelos (IDH alto) e dos indígenas (IDH médio-baixo), a distância seria de mais de cem posições.

Desse conjunto, decerto incompleto, de dados podemos chegar à conclusão de que na sociedade em que vivemos a desigualdade social e a pobreza são nitidamente racializadas. O motor dinâmico assumido por tais práticas sociais são irredutíveis a outros contextos, tendo em vista ser uma genuína criação nacional. Mas para um país que, além de seu talento no samba e no futebol, se notabilizou por suas extremadas assimetrias, é fundamental reconhecer tal dimensão. A cor da pobreza do Brasil é negra. Esse perfil não se associa apenas ao distante passado escravista, mas está correlacionado com a perpetuação de um modelo de relações raciais que tendeu a, denodadamente, preservar tal realidade. E é justamente tal padrão que precisa ter seus efeitos combatidos.

As políticas de promoção da igualdade racial estão fundamentadas em um princípio ético que, buscando a superação das desigualdades existentes (raciais, étnicas, de gênero, de outras minorias), defende a hipótese da concessão de tratamento desigual a pessoas socialmente desiguais. Por outro lado, as ações afirmativas se associam a uma outra concepção de valor universal, qual seja, da defesa da diversidade e do multiculturalismo. As ações afirmativas, derivação das políticas de eqüidade racial, partem da compreensão de que a humanidade tem como um de seus principais patrimônios o amplo e variado leque de tipos físicos e culturais que a forma. Por esse motivo, a permanente interação, com o convívio e o diálogo, entre os diferentes tipos de pessoa, em todos os espaços da vida social, é um valor em si mesma, correspondendo aos melhores e mais justos anseios por uma sociedade democrática e fraterna. Tais compreensões não se contradizem com a perspectiva que aponta no rumo da expansão dos serviços públicos de qualidade para toda a população e com medidas eficazes de distribuição de renda. Ao contrário, ambas as agendas são co-irmãs, complementando-se antes que se opondo. Do mesmo modo, por serem uma das questões centrais no interior de uma agenda democrática, as políticas de igualdade racial exigem a concomitante perspectiva transformadora do cenário interno rumo à distribuição do patrimônio fundiário, do controle cidadão do aparato judicial e repressivo, do acesso aos meios de comunicação e de participação popular no que tange à destinação de fundos públicos.

Mais especificamente no que diz respeito à proposta de cotas de ingresso para negros e indígenas nas universidades públicas brasileiras, entendemos que tal medida constitui um importante caminho de reversão das desigualdades étnico-raciais de acesso ao ensino superior. Essa medida se justifica por: representar a adoção do princípio da diversidade no interior das universidades públicas brasileiras; representar uma importante medida de democratização de acesso às universidades públicas, especialmente nas carreiras mais prestigiadas e disputadas, hoje freqüentadas na sua maioria por pessoas brancas; potencialmente trazer para o interior das universidades novas preocupações temáticas derivadas do perfil social do público beneficiário das medidas, concorrendo assim para uma reorientação da agenda de pesquisas acadêmicas; contribuir para a consolidação de novos quadros intelectuais e políticos no interior dos grupos historicamente discriminados; tencionar positivamente no sentido da diversificação da elite intelectual do Brasil; e por permitir que negros, indígenas e pessoas de menos recursos, com evidente vocação para o pensamento científico, possam dar pleno curso a seus talento22.

Portanto, a pertinência da aprovação tanto das políticas de cotas para o ingresso de afrodescendentes nas universidades públicas como do Estatuto da Igualdade Racial é uma questão política e moral. Esse processo não pode ser visto de forma dissociada do projeto do Brasil enquanto nação e dos correspondentes modelos desejáveis de sociedade e de desenvolvimento econômico para o país. De fato, muitos vociferam que tal modelo deveria banir a raça do horizonte. Porém, a nosso ver, dificilmente tal resultado será calando sobre esses aspectos da realidade. Alternativamente, consideramos que a constituição de um novo modelo, não apenas de desenvolvimento econômico, mas de sociedade, passa necessariamente por mecanismos corretivos desse conjunto de assimetrias raciais acumuladas ao longo da história brasileira.

A omissão quanto ao debate sobre esses assuntos torna-se um cúmplice silêncio. A postergação quanto à adoção de medidas que levem à sua reversão não pode ser vista senão como um crime histórico imperdoável. Nesse lapso nossa geração simplesmente não tem o direito de incorrer.

Flávio Gomes é professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Marcelo Paixão é professor de departamento e do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro