Economia

[nextpage title="P1" ]

Várias medidas são usadas para mensurar ou corrigir os salários. Variam também os equívocos e manipulações, observados no uso de tais medidas. Assim, uma análise dessas medidas, para avaliar os diversos usos que se fazem delas, tem importância vital para os trabalhadores.

É o que faremos neste estudo. A análise se centrará em algumas das formas de mensuração dos salários: a) índices de preços; b) salários em dólar; c) salário mínimo.

Um índice de preços é calculado, modo, da seguinte forma: 1º) a partir de uma pesquisa de despesa, forma-se uma amostra de mercadorias, arranjadas de acordo com o padrão observado de despesas e consideradas aos preços do período mais regular, chamado de período base. A esta amostra é atribuído um índice "100,0", sendo o peso de cada mercadoria proporcional à sua importância na despesa-padrão; 2º) periodicamente, coleta-se os novos preços cobrados por aquelas mercadorias, dividindo cada um desses preços por aqueles da mesma mercadoria no ano base. Resultam, destas divisões, índices individuais de cada mercadoria, que somados ponderadamente (de acordo com o peso de cada mercadoria) darão um índice global da amostra. Dividindo este índice pelo do período anterior, tem-se a variação de preços no período.

O que este índice nos indica, em primeira instância, é a variação no valor da moeda. Preço nada mais é que uma relação de valor de uma (ou mais) mercadoria(s) face a uma moeda. Variações positivas no índice revelam uma perda no valor da moeda; negativas, um ganho.

Sendo uma renda monetária, os salários são atingidos por essas variações no valor da moeda. Daí o interesse dos trabalhadores nos índices de preços: dominá-los é um modo de escapar à ilusão monetária.

Evidentemente, as perdas ou ganhos salariais serão diferentes, se os índices estiverem baseados numa amostra composta por todos os grupos de mercadorias (bens de produção e de consumo) ou se apenas no último grupo. Noutros termos, se se tratar de um índice Geral de Preços (IGP) ou de um índice de Preços ao Consumidor (IPC).

Como o trabalhador consome apenas bens de consumo, seria mais justo corrigir seus salários nominais por um IPC. Mas se a idéia é tomar o índice escolhido como medida nacional de variação dos preços, então entram os interesses das demais classes e do próprio Estado. É em torno desta escolha que tem girado a batalha dos índices de preços no Brasil. Sendo esta batalha a que nos interessa, discutiremos os elementos metodológicos e políticos da escolha a partir dos índices brasileiros.

Nos países de baixa inflação, só os trabalhadores e parte da burguesia rentista seguiam pelos índices de preços para correção monetária de suas rendas. Os capitalistas-empresários fixam seus preços baseando-se nos seus custos e/ou procura. Com efeito, os IPC são adotados como medida nacional de preços. Mas, para o cálculo do PIB real adota-se, como aqui, o deflator implícito, o mais amplo dos IGP. O inconveniente deste índice é o prazo para obtê-lo: por trimestre, no mínimo.

No Brasil, como na maioria dos países do Terceiro Mundo que vivem uma super ou hiperinflação crônica, os índices regulam quase todos os preços - sendo tratados, por isto mesmo, como instrumentos de política econômica. Neste sentido, o fenômeno da indexação confunde-se com a politização dos índices de preços. Nas ações do Estado, ela é bem manifesta: oscila-se entre uma desindexação parcial (uso oportunista de expurgos, ou substituição dos índices) impondo um índice que subestima a alta dos preços - e uma desindexação geral.

Já que a inflação persiste, a resposta das classes a essas ações estatais tem sido buscar outros índices ou outros indicadores do valor da moeda nacional. O resultado é uma torre de babel, onde já não se sabe, no meio de tantos índices, qual é o valor da moeda; o que igualmente abre brecha para extorsões e uma anarquização geral no mercado.

Até fins de 1985, o problema com as medidas de inflação não era tão crítico. O IGP-DI (Disponibilidade Interna), da FGV do Rio de Janeiro, era o indicador oficial da inflação brasileira e o INPC (índice Nacional de Preços ao Consumidor), do IBGE, o indexador dos salários. A partir de então, como convém a uma questão legal envolvendo interesses privados conflitantes, o IGP-DI foi substituído por um índice estatal: o IPCA (Ampliado), do IBGE. Porém, o governo da "Nova República" desacreditou os índices do IBGE, na medida em que o Ministério da Fazenda, usando-os como instrumento de política econômica, fez sucessivas trocas entre os indicadores oficiais da inflação (ora o WC, ora o IPC1 e/ou os adotava com expurgos (os sem expurgos eram publicados, mas perdiam o caráter de medida oficial). Com isto, capitalistas e trabalhadores começaram a se voltar para os índices que consideravam os mais adequados. Os primeiros se inclinaram pelo IGP-DI, a par dos ativos monetários (BTN e dólar). Já os trabalhadores - mais exatamente, os inseridos nos setores mais avançados - reivindicam o IPC Dieese.

Este azáfama de índices consolidou um particularismo no qual se perde de vista a preservação de uma única moeda. É conveniente superá-lo. No âmbito dos índices, a saída seria dar coesão às decisões estatais e às de mercado em torno de um único índice de preços. Em verdade, este é um dos pressupostos da estabilização da moeda nacional e da própria desconcentração das rendas.

É verdade que uma super ou hiperinflação dificulta tal coesão, pois as diferenças entre os índices tornam-se grandes, em termos absolutos, empurrando os grupos mais ágeis para os índices (ou moedas) que mais lhe convém. Porém, não é necessário, para o acerto da proposta, um controle sobre todas as decisões econômicas, mas apenas sobre aquelas, como os índices de preços, que deixaram a esfera do mercado e se tornaram também políticas e centralizadas. Um afinamento das centrais sindicais em torno de um índice único, seria talvez o elemento-chave para se firmar uma consciência que bloqueasse as manobras governamentais, além de fortalecer a unidade operária.

Isto posto, a questão a examinar é qual o melhor índice.

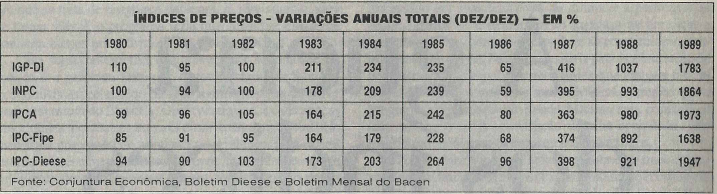

Examinando a tabela, percebemos que os índices, com tendência para apresentar maiores variações, foram o IGP-DI e o Dieese, já os para menor foram o INPC e Fipe (da Economia USP). O IPCA ficou num nível intermediário. De fato, no acumulado dos dez anos (1980-89), o IGP-DI acusou uma variação de 24.721.000%; o Dieese de 23.804.000%; o IPCA de 21.276.000%; o INPC de 18.041.000% e o Fipe de 12.330.000 %. Uma vez que os procedimentos matemáticos são idênticos - a exceção é o Fipe, que emprega generalizadamente a média geométrica, acusada de viés baixista -, a explicação para tais diferenças, entre os índices recai em suas amostras.

Por aproximação, e pela própria experiência, podemos concluir que os índices, cujas amostras refletem um dispêndio de mercadorias, típico de famílias de maior renda, tenderam a variações mais acentuadas. No caso do IGP-DI, pesa ainda o fato de contemplar preços no atacado e os bens de produção - nas crises, o preço relativo destes bens como dos bem de consumo mais sofisticados tende a se elevar. O índice Dieese, a partir de sua última pesquisa (1982-83), envolve famílias de todas as classes sociais, aí incluídas as de renda de trinta salários-mínimos. Nos índices do IBGE, a amostra do INPC é representativa do consumo de famílias de renda de zero a cinco salários-mínimos e o IPCA de zero a 32 salários-mínimos. Não temos o enquadramento das famílias da amostra Fipe por faixas salariais, mas o texto explicativo sugere uma faixa bem baixa2; inferior a do INPC.

Há uma impropriedade no IGP-DI que o desqualifica totalmente: apesar de tomar também os bens de produção, os pesos atribuídos aos três índices que o compõem 0,6 para o IPA (Atacado); 0,3 para o ICV e 0,1 para o ICC (Construção) - são totalmente arbitrários. Além do que, estes índices são baseados apenas na cidade do Rio de Janeiro. Esta mesma limitação atinge as amostras do Fipe e do Dieese; ambas são regionais (município de São Paulo). Apenas, os índices do IBGE se baseiam em levantamentos nacionais; ambos são levantados nas regiões metropolitanas das dez principais capitais brasileiras. A partir de junho de 1990, com base em novas pesquisas, passaram a cobrir onze regiões metropolitanas. Além disto, por conta da depreciação do salário-mínimo, o INPC passou a cobrir famílias de zero a oito salários-mínimos e o IPCA de zero a quarenta salários-mínimos.

[/nextpage][nextpage title="P2" ]

Enfim, se a intenção é trabalhar com um índice nacional, não há como escapar ao óbvio: apenas os do IBGE são índices nacionais. Mas isto não basta, visto que os índices IBGE sofrem de uma séria desconfiança: a de serem minimizados. Na realidade, esta desconfiança funda-se mais nas confusões criadas pelo governo do que nas pesquisas do IBGE. Vale lembrar que as principais manobras, acima caracterizadas como desindexação parcial, em nada afetaram aqueles índices, mas apenas a inflação oficial. Mas há alguns casos passíveis de suspeita, como o dos preços apurados em 1986. Presumimos que o órgão tenha agido de modo deliberadamente displicente, na apuração dos preços que escapavam ao congelamento; daí a inflação de 96% do Dieese. No entanto, este tipo de conduta tem efeito breve, pois quando o tabelamento cai, as variações omitidas reaparecem, acusando altas maiores que a efetiva.

De qualquer modo, mesmo que breve e reversível, há suspeitas quanto à conduta do IBGE, surgidas pelo cotejo com a pesquisa Dieese. Assim sendo, o corporativismo sindical dos índices só será superado, na medida em que ocorrer o mesmo com um certo autoritarismo estatal. A começar pela própria decisão de qual o índice - INPC ou IPCA - a ser adotado como inflação nacional. Considerando que, segundo o Dieese, o salário-mínimo necessário corresponderia a seis salários-mínimos oficiais e que boa parte do consumo se concentra na faixa acima da média, zero a oito salários-mínimos, a amostra do INPC é passível de questionamento, sobretudo se o propósito for usar tal índice como medida nacional de inflação. Nesta mesma linha, cabe repudiar o índice da cesta básica, criado pelo governo Collor, para reajustar as aposentadorias, baseado na faixa de zero a dois salários-mínimos do INPC.

Para finalizar, reenfatizaremos uma dimensão política da questão. Não é cabível que o índice único seja de um órgão privado; as mesmas suspeitas que os trabalhadores têm de alguns destes institutos, as demais classes têm do Dieese. Uma oposição contumaz a tais ponderações, além de denunciar um vezo liberal - é governo, não serve -, é algo que favorece muito a privatização das estatísticas no Brasil - há vários institutos disputando o lugar do IBGE. Mais importante: a história nos mostrou que os trabalhadores dos setores competitivos, e há muitos do Estado, não conseguem questionar o índice estatal.

Neste sentido, a conquista dos trabalhadores melhor colocados, de adotarem um índice próprio, foi também um passo a mais na segregação intraclasse. Politicamente, seria preferível resolver essas diferenças por meio de índices de produtividade, em relação a um índice de preços comum.

A pesquisa Dieese é imprescindível, quer como reserva contra as eventuais manobras do governo, quer para os levantamentos de interesse específicos da classe, como o da cesta básica.

As variações dos salários ocorrem no tempo e no espaço. Esta última se revela, por exemplo, numa comparação dos salários nacionais com o dólar. Diferentemente, a mensuração pelos índices de preços leva às variações temporais de determinado salário nacional, em termos reais. O que este cálculo nos mostra, sendo os índices um número ideal do valor de uma cesta fixa de bens, é a variação do poder de compra dos salários em relação àquela cesta de bens.

Quando fazemos a comparação (espacial) dos salários nacionais em termos de dólar, estamos supondo, de uma certa forma, que as cestas de bens consumidos pelos trabalhadores nacionais têm o mesmo valor em dólar. Esta hipótese, como sabemos, não condiz com a realidade o que põe em xeque o uso destas comparações como medidas do poder aquisitivo dos salários nacionais. No máximo, os salários nacionais, em dólares, indicam o valor médio que um capitalista despende por trabalhador em cada país - o que serve para medir custos relativos de indústrias que concorrem no mercado internacional. Mesmo este significado se relativiza, se a intenção é chegar à taxa de exploração.

O que leva os produtos a terem diferenças expressivas de valor, entre as nações, são as barreiras à livre circulação dos capitais no mundo. Não houvessem essas barreiras, algo difícil de imaginar no capitalismo, a concorrência entre os capitais estabeleceria preços bem próximos entre os produtos. Também as variações nas taxas de câmbio, assim como as tarifas alfandegárias, denotam as dificuldades (barreiras) nacionais de igual acesso ao mercado internacional. Esclarecendo: variações na taxa cambial de um país, sem variação proporcional nos preços internos, modificariam o salário nacional em dólar, mas não seu poder aquisitivo real.

A mensuração mais justa seria tomar cada salário nacional a partir da substância material que o gera - a jornada de trabalho - e compará-lo com uma cesta comum de bens, por exemplo, ovos, carne, leite, roupa, geladeira, automóvel etc., aos seus preços nacionais. Teríamos uma relação da quantidade de horas de trabalho necessárias, em cada país, para se adquirir, naquele país, cada um dos produtos.

Um levantamento mundial, feito pela Federação Internacional de Trabalhadores da Indústria Metalúrgica3 - no Brasil, quem faz tal levantamento é o Dieese - mostra coisas interessantes. Comparado aos trabalhadores dos países em situação de desenvolvimento próxima, o trabalho no Brasil tem um poder aquisitivo maior sobre bens primários como pão, leite, carne, camisa, mas menor sobre bens mais industrializados (geladeira, televisão etc.), pelo menos, relativamente à Coréia do Sul e à Hong Kong.

Ou seja, por trás da aparente uniformidade, cada unidade em dólar do salário brasileiro está associada a uma maior abundância de bens primários de consumo, e a uma maior escassez de bens industrializados. A abundância se deve à situação geográfica do país e a escassez à sua situação industrial. Enfim, num estudo detalhado sobre salários nacionais, esse outro lado da moeda deve ser considerado.

Há uma diferença com relação aos salários nacionais, que não têm ligação com a questão monetária, uma vez que constituem a parte não monetária da renda dos trabalhadores, isto é, o salário indireto. Ele corresponde aos bens e serviços públicos de que um trabalhador pode dispor, sem contrapartida monetária. Se considerado, através de uma comparação do poder aquisitivo dos trabalhadores brasileiros com o dos países industrializados, e mesmo com o da maioria dos novos países industrializados, a situação dos trabalhadores brasileiros se mostraria certamente agravada.

Foi criado para estabilizar os conflitos entre capitalistas e trabalhadores, mas com o tempo, refletindo as mudanças políticas do Estado brasileiro, a noção de mínimo se rendeu totalmente à visão dos empregadores. Em 1990, segundo o Dieese, o salário-mínimo valia 1/6 do de 1940, ou daquela cesta de bens que configura seu valor.

Esta desfiguração do salário-mínimo levou ao próprio enfraquecimento do seu poder regulador. Os trabalhadores dos setores monopolista e público já não o tem mais em conta. Sua influência, porém, ainda se observa na imensa massa daqueles que ficam nas bordas da modernidade: os trabalhadores dos setores competitivos e informal. Na realidade, como o salário destes acaba sendo um parâmetro para os setores mais avançados, o salário-mínimo acaba atingindo, indiretamente, estes trabalhadores. A importância da recuperação deste é, portanto, inequívoca.

Porém, temos que reconhecer que a própria cesta, que define o valor legal do salário-mínimo, está desatualizada. Basta examinar as mudanças periódicas nas amostras dos índices de preços, refletindo as mudanças no consumo. É, portanto, bastante irreal lutar para que os salários atuais não fiquem abaixo do mínimo de subsistência de 1940.

No esforço de pensar um novo salário-mínimo, há também que ter claro a diferença entre salário, preço da mercadoria força de trabalho (Ft), e a noção subjacente a salário-mínimo: valor da Ft, ou custo mínimo de reprodução do trabalhador e de sua família. Ao contrário do que possa parecer, o preço da Ft pode ficar abaixo de seu valor, como ocorre na relação entre salário e salário-mínimo. Isto se dá nos momentos de crise, ou no desenvolvimento de certos capitalismos selvagens, quando a expulsão dos trabalhadores de seus empregos os obriga a se venderem abaixo de seus custos - pondo mulher e filhos no mercado para o complemento salarial.

Interessa-nos, particularmente, o efeito que a repartição do custo familiar, pelo ingresso de mulher e filhos, tem sobre o valor da Ft e, assim, sobre o salário-mínimo. Não é aceitável incorporar o efeito que a venda do trabalho de crianças tem sobre os salários dos pais como um redutor do valor da Ft. É um pressuposto da formação de uma nova geração saudável de trabalhadores que os pais cubram os custos de formação dos filhos. O mesmo não pode ser dito do trabalho feminino (da mãe): sua mera existência não denota um debilitamento material da Ft e da família, pelo contrário. Desse modo, é incorreto supor que uma unidade de salário-mínimo (do homem) deva cobrir todo o custo de produção familiar.

Mas quando a mãe ingressa na Ft os custos de produção da família operária crescem... os labores domésticos... precisam ser substituídos pela compra de mercadorias prontas...", além de ter que "... substituir a mãe por outra mais ou menos equivalente"4. Assim, um novo salário-mínimo, além de supor que o custo familiar seja coberto, mas desigualmente, por duas fontes de renda, tem que assumir o efeito disto na ampliação daquele custo.

Carlos Alberto Cinquetti é professor do Departamento de Economia da Unesp/Campus Araraquara.

[/nextpage]