Uma aventura de dois meses, através da Rússia e da China, desvenda a penúria da ex-URSS e a recente prosperidade chinesa.

Internacional

[nextpage title="p1" ]

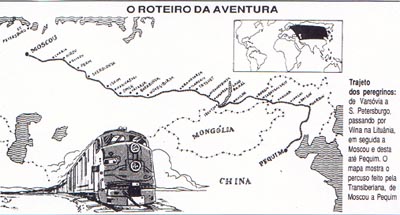

Os peregrinos da transiberiana

O presente texto, que terá proximamente uma versão ampliada em forma de livro, conta as experiências de uma viagem à Polônia, Lituânia, Rússia e China entre julho e outubro de 1992. O percurso, sem prefeito de trem, em várias etapas, começou em Paris, em 17 de julho, e terminou em Hong Kong, em 3 de outubro. Foram observadas as ruínas do socialismo real em Berlim (ex-Oriental), Cracóvia e Varsóvia (Polônia), Vilna (Lituânia), S. Petersburgo - ex-Leningrado - e Moscou (Rússia), Pequim, Chian, Xangai, Guilin, Cantão e Hong Kong (China).

O trecho Moscou-Pequim foi feito pela Estrada de Ferro Transiberiana (7 dias e 6 noites), uma das mais mareantes experiências da viagem. Os pere grinos - Denise e Daniel - tinham o objetivo de observar e conhecer o cotidiano das sociedades que iriam visitar. Assim, dispensaram agências de viagem, excursões e toda a parafernália comumente associada a este tipo de empreendimento. Para este relato, foram selecionadas as observações relativas à ex-URSS (Lituânia, Rússia e a Transiberiana até a fronteira) e à China (incluindo Hong Kong).

grinos - Denise e Daniel - tinham o objetivo de observar e conhecer o cotidiano das sociedades que iriam visitar. Assim, dispensaram agências de viagem, excursões e toda a parafernália comumente associada a este tipo de empreendimento. Para este relato, foram selecionadas as observações relativas à ex-URSS (Lituânia, Rússia e a Transiberiana até a fronteira) e à China (incluindo Hong Kong).

Quando começamos, em Varsóvia, os preparativos para passar a fronteira da ex-URSS, já estávamos viajando há mais de duas semanas. Havíamos testemunhado o estranho contraste entre as duas metades de Berlim, não mais divididas pelo muro de cimento e pedra, mas ainda separadas pela incompreensão e pelo medo das diferenças, pela amargura dos "ex-orientais" que vivem penosamente o fim das ilusões em uma prosperidade imediata, pela crescente impaciência dos "ex-ocidentais" com seus "irmãos atrasados" e "improdutivos". Na Polônia, em relação à Alemanha, constatamos a degradação das condições de vida e dos serviços públicos, o início de um processo de escassez, ocultado ainda pela liberação dos preços, como em nosso país, mas visível no cotidiano das pessoas e, sobretudo, no interior das casas (e das geladeiras) das pessoas onde ficamos hospedados. Sabíamos, no entanto, que as condições iriam piorar muito: na escala descendente, ainda não tínhamos nem chegado à metade do caminho.

Na bilheteria da Estação Central de Varsóvia, quando compramos as passagens para Vilna, pudemos constatar uma certa surpresa, mesclada de ironia. Quando indagamos sobre a hora exata da partida, a resposta veio com rispidez e desdém: "Os trens soviéticos não têm hora certa".

A chegada do trem "soviético", com 40 minutos de atraso, foi um espetáculo chocante: envolto numa fumaça negra, que inundou toda a estação, parecia uma maria-fumaça dos velhos tempos. Poucos passageiros entraram nos vagões e, pelo caminho, ainda de noite, na penumbra da cabine muito mal-iluminada (economia de combustível?) pudemos constatar, sem evitar uma ponta de inquietação, um contraste brutal: os trens provenientes de nosso lugar de destino vinham supercheios, as pessoas acenavam das janelas, aparentemente alegres, enquanto o nosso ia estranhamente vazio. Estaríamos no contrafluxo dos horários ou na contramão da história? O que restava da URSS, decididamente, não parecia estar atraindo a curiosidade geral.

Como almas penadas andamos pelos corredores do trem procurando, em vão, um vagão restaurante. Quando reclamamos da escuridão, o cabineiro respondeu rápido: patom. Patom significa "depois" em russo. Palavrinha recorrente, rapidamente a decoraríamos. Quantas vezes, através da Rússia, escutaríamos: patom. Para qualquer reclamação, qualquer dúvida, qualquer carência: patom ou, então, de forma mais definitiva: niet (não).

Fomos acordados de noite pelos guardas alfandegários pois, para alcançar a Lituânia, atravessamos a Bielorrússia, país já independente mas que ainda conserva um sistema alfandegário unificado com a Rússia. Os guardas, vários, muito jovens, estavam mais curiosos do que inquiridores. Sentaram-se em nossos leitos, invadindo literalmente a cabine, menos por impertinência policialesca e mais por um aparente desconhecimento dos direitos à privacidade. Olhavam-nos atentamente, de modo levemente divertido, buscando entender as razões de nossa viagem. Não achacaram, nem molestaram. Mostrados os vistos, retiraram-se certamente com a idéia de que tínhamos alguns parafusos a menos por estarmos querendo "visitar" a Rússia.

A chegada em Vilna na manhã seguinte, um sábado, foi decepcionante. A estação estava lotada e imunda, um clima meio de pandemônio, não havia uma casa de câmbio, mas sobravam policiais achacadores que logo nos cercaram, walkie-talks em punho, oferecendo seus "serviços". Depois de muita barganha, o "chefe" aparente nos levou a um carro no pátio da estação onde, sobre os bancos, arrumadinhos, à mostra, estavam dispostos maços e maços de rublos. Deu-nos um câmbio infame, bateu uma continência irônica e nos mandou passear com um "sempre às ordens".

Vilna é uma cidade aprazível, sem dúvida, mas gravemente ferida pela crise que assola o país. A Lituânia era uma das repúblicas mais prósperas da ex-URSS e tem um povo altamente instruído. Entretanto, dado o elevado grau de interdependência econômica, a profunda crise na Rússia desorganizou a economia lituana. O país faz desesperados esforços para se aprumar e é possível que, num prazo razoável, a Lituânia encontre seu caminho; tem recursos humanos e materiais e posição geográfica para tanto. O momento atual, porém, e isto nos foi dado testemunhar, é dramático: escassez, pobreza, desespero, corrupção.

O hotel em que ficamos, razoável para os padrões da cidade, refletia o desabastecimento agudo de produtos essenciais. Era preciso pagar diariamente um "por fora" para ter o privilégio de alguns pedaços de papel higiênico. Os restaurantes, sempre, vazios, ofereciam refeições francamente medíocres a preços proibitivos para os habitantes locais. E ainda tínhamos de aturar o mau-humor tradicional dos funcionários encarregados de toda a sorte de serviços. Conto um episódio exemplar: quando tentamos fazer um passeio pelo belo rio que serpenteia a cidade tivemos de esperar horas pelo barco. Foi-se formando um grupo de pessoas, homens, mulheres, velhos e crianças, um passeio domingueiro. O funcionário alegou, porém, quando o barco chegou afinal, que só haveria passeio se houvesse um grupo de trinta pessoas. Éramos 28 (26 lituanos e russos e nós dois, brasileiros), portanto, nada feito. Conversamos, barganhamos, imploramos, niet, bradamos, denunciamos... niet. Nada feito. O funcionário negava olhando o infinito, impertubável. Ou trinta ou nada. O grupo se desfez, silenciosa e tristemente, mais triste porque silenciosamente. Niet, não fizemos o passeio de barco.

E, de noite, nas ruas ensombrecidas pela má iluminação, a caminho do hotel, cansados de andar pelas ruelas de Vilna, cruzávamos sempre com velhinhas bem velhinhas, que saíam da sombra com flores murchas nas mãos encanecidas. Davam tanta pena, que não sabíamos se tínhamos mais pena das velhinhas murchas com suas flores ou das velhas flores que elas vendiam. Na véspera da partida, na volta do jantar, já de madrugada, quando menos esperávamos, porque já eram altas as horas, lá estavam elas, na sombra, sempre em pé, as velhinhas, com suas tristes flores, as velhinhas de Vilna, pungentes, pacientes, pedintes, metafóricas, acusadoras.

Piter, dos sonhos rubros

Chegou, afinal, o dia de partir para a Rússia. A primeira escala seria S. Petersburgo, segundo a velha denominação que os russos reestabeleceram em plebiscito realizado em 1991. O antigo nome deve a forma estrangeira à influência da cultura francesa e à perspectiva de criar um centro de irradiação ocidental na Rússia. Posteriormente, durante a Grande Guerra, o nome russificou-se: Petrogrado, a cidade de Pedro, em homenagem ao czar que a idealizou. Com a morte de Lenin, depois da vitória da revolução, e em sua homenagem, Leningrado, a cidade de Lenin, e honrando este nome, a cidade defendeu-se com humano heroísmo às inumanas hordas nazistas que a cercaram, bombardearam, esfaimaram e massacraram durante novecentos dias, mas não a venceram. Por isso mesmo, após a 2º Guerra Mundial, Leningrado recebeu, com mais oito cidades russas, o título de "cidade heróica". Penso nestes vários nomes, em seus diferentes significados, que cidade encontraremos? S. Petersburgo, aristrocrática e ocidentalizada? Petrogrado, russa e guerreira? Leningrado, cidade heróica? Prefiro recordá-la como Piter, como era carinhosamente chamada pelos revolucionários do começo do século.

A viagem de Vilna a Piter tomaria 14 horas. Saímos às 10 horas e, ainda mal-acostumados à escassez, levamos apenas uns queijinhos alemães, tipo polenguinho, comprados no contrabando da praça da estação. O trem russo, largo, grande, confortável, estava num estado de imundície deplorável. E, mais uma vez, terrivelmente vazio. Quando a fome apertou, procuramos o vagão restaurante: niet, não havia. No vagão só tínhamos a companhia de um marinheiro, em nosso compartimento, e, mais adiante, de um ruidoso grupo de russos. O marinheiro aceitou, com muito custo, um dos nossos polenguinhos, mas, niet, não tinha nada para oferecer. Aproximei-me então do grupo ruidoso. Cantavam e riam muito alto e comiam pão preto, um excelente e gordo salame (que a fome tomou ainda mais apetecível), picles variados e bebiam vodca e cerveja quente. Eram jovens, caras largas e quadradas, fortes, imensos, eslavos. Entre curiosos e divertidos, ouviram minha barganha numa mistura de inglês, russo e muita mímica: trocar alguns de nossos polenguinhos por um pouco de pão preto. Responderam com uma gargalhada que estremeceu o trem. Claro, dariam a nós o pão, o salame, a vodca e a cerveja quente. Mas nem pensar em aceitar o polenguinho, aquilo não era comida para eles.

As conversas nesta viagem de chegada seriam uma introdução ao conhecimento das condições da Rússia atual. O grupo do salame e da vodca era muito loquaz, todos se diziam businessmen, tinham orgulho da profissão e entusiasmo em relação às perspectivas que estavam se abrindo. Mostravam grande curiosidade por países estrangeiros (conheciam apenas a Polônia e um deles, a Alemanha ex-Oriental), perguntavam sobre o Brasil, as condições de abrir comércio e ganhar dinheiro em nosso país. Estavam otimistas e satisfeitos, embora reconhecendo a grave crise em curso, mas o verdadeiro interesse, que eles não ocultavam, era ganhar dinheiro, quanto mais, no menor prazo possível, melhor.

Com o marinheiro a conversa teve outro rumo. Era da marinha de guerra, da base de Kronstadt. Contou-nos da degradação vertiginosa das condições de vida e de trabalho, de como sobravam cada vez mais dias do mês depois de gasto o último kopeck (centavo) do salário, da sua desorientação com o que ocorria. Nunca tinha sido filiado ao PC e criticou duramente Gorbachev, considerando-o desastrado, embora bem-intencionado. Tinha um ar triste, um sorriso cansado e nos deu a entender que a situação iria piorar ainda mais. Quando soube que estávamos chegando em Piter sem reserva de hotel deu um salto no banco. Iríamos chegar à uma hora da manhã, como faríamos? Respondi que pensávamos tomar um táxi e ir para um hotel compatível com nossas condições financeiras. Niet - o marinheiro disse nem pensarem táxi numa hora dessas, e não seria fácil encontrar um hotel. Lembrei-me de Lenin e lancei a velha questão: que fazer? O marinheiro franziu o cenho, olhou o infinito (como os russos olham o infinito...) e murmurou: big problem. Sem esconder a apreensão, falou que faria o possível para nos ajudar, recostou-se e começou a dormir pesadamente. Enquanto a noite se fechava sobre a bela paisagem rural russa, densos bosques, casas de troncos largos, o trem, sempre mal-iluminado, ensombrecia no mau-cheiro da imundície. Os businessmen, sob os efeitos do álcool, urravam alegremente. O marinheiro, parecendo não se dar conta, roncava com uma cara atormentada. Víamos Piter se aproximar e, de repente, nos demos conta de que, efetivamente, tínhamos um big problem pela frente.

A estação de Piter era mais ampla, mas o ambiente pesado era igual ao de Vilna. Muita gente sentada/deitada num hall tão sujo como o da Rodoviária Novo Rio, mas sem um botequim para vender uma cervejinha, ou uma água mineral, niet. Enquanto o marinheiro de Kronstadt embarafustava-se pelo interior da estação à procura de uma solução para nosso big problem, as imagens da Rússia entravam pelos nossos olhos. A primeira delas foi a dos velhos desamparados, chocante, como no Brasil. Por onde quer que você vá, os velhinhos estão sempre por perto, ora eretos, firmes e dignos, com medalhas nas camisas ou na lapela dos paletós, ora cansados, desmoralizados, carregados, às vezes dormindo, meio derreados. Quase sempre muito pobres e desamparados. Esta imagem nos perseguiu obsessivamente até a fronteira da Sibéria com a China. Ela denuncia com veemência a Rússia atual e sua tragédia.

Foi então que aconteceu o encontro com o anão. Eu tinha começado a fumar quando senti um puxão forte no braço e a mão de alguém passou pela minha cara, como que tentando apanhar o cigarro na minha boca. Virei- e deparei com um anão muito forte, musculoso, monstruoso. Num primeiro momento, imaginei que ele queria um cigarro, mas logo vi em seus olhos que estava indignado e possesso. Gesticulava furiosamente e custei algum tempo para perceber que estava exigindo que eu apagasse o cigarro, era proibido fumar no recinto. Não achei prudente contrariar o anão (apaguei rápido a guimba), mesmo porque se juntavam outras pessoas, e eu não precisava saber russo para perceber que os gestos e olhares não eram nada amigos. Ao longo da viagem, sempre no hall das estações, os russos me chamariam a atenção outras vezes. Por uma singular circunstância, que não cheguei a compreender muito bem, suportavam impassíveis a imundície, a miséria e até mesmo o desamparo dos velhos. Mas não toleravam a fumaça dos cigarros.

Depois de muitas gestões, o marinheiro de Kronstadt apareceu com uma boa (sic) notícia: dormiríamos na hospedaria da própria estação. Lá encontramos o grupo do salame que nos cumprimentou efusivamente. Os quartos eram infames, o banheiro muito sujo, mas estávamos tão cansados que subimos alegremente na barca de Morfeu e entregamos nossos corpos aos sonhos e aos pernilongos "soviéticos". Amanhã, já dizia o poeta, seria outro dia, e Piter estaria nos aguardando.

[/nextpage][nextpage title="p2" ]

O anjo da guarda

Na manhã seguinte, ao longo da batalha para conseguir um quarto decente para dormir, começamos nosso aprendizado sobre os hotéis russos. De modo geral, são amplos, confortáveis, meio sombrios, e neles circulam basicamente dois grupos humanos: os russos e os turistas. A população russa é constituída por funcionários mal-humorados, putas e rufiões, embora estas funções não se distinguam com grande precisão, mesmo porque são intercambiáveis. Os turistas, infantilizados pelas abomináveis excursões, andam sempre em bandos insuportáveis, comprimidos nos superônibus refrigerados, apressados e desconfiados, com suas poderosas filmadoras e máquinas de calcular. As duas populações têm em comum a avidez pelo dinheiro e se comunicam através do câmbio. Os grandes hotéis são, assim, excelentes plataformas para visitar igrejas, monumentos, museus e palácios, mantendo os russos ao largo, ou seja, ver a Rússia sem ver os russos, ideal partilhado pela grande maioria dos turistas.

Uma vez instalados no hotel, nossa primeira preocupação foi encontrar o melhor meio de sair de lá. E foi aí que apareceu nosso primeiro anjo da guarda: Natacha. Jovem russa, falando fluentemente o português, nos acolheu com generosidade. Salvou-nos do naufrágio no hotel e levou-nos ao porto seguro do modesto apartamento onde reside com a família. De lá, diariamente, das primeiras luzes do sol ao anoitecer, saíamos para andar pela mágica cidade dos múltiplos nomes: S. Petersburgo, Veneza do Norte, dos imponentes prédios, das belas avenidas e jardins, das trezentas pontes, da catedral de Santo Isaac, da velha universidade, do Ermitage. Leningrado das centenas de estátuas de Lenin, presença obsessiva nas milhares de referências ainda não apagadas nos letreiros das ruas, das praças, das estações. Piter, minha querida Piter, da Perspectiva Nevsky, do Palácio de Inverno, do cruzador Aurora, da Fortaleza São Pedro e São Paulo, do Smolny, evocações que lembram o tempo em que amávamos a revolução.

Mas S. Petersburgo também está ferida pela crise. As ruas esburacadas, os repuxos sem água, os palácios descascados. O sofrimento e a angústia das pessoas estão em toda a parte, nos olhos e nos gestos dos bêbados, que tombam nas ruas e mostram as caras ulceradas, na escassez dos produtos, nas tensas e pacientes filas, na falta de dinheiro, na avidez por ele, nas primárias tentativas de fraude dos cambistas de rua, na patética bandinha de veteranos de guerra que tocam na Nevsky e pedem um trocado.

Conversamos com Natacha. Ela tem grande orgulho de "sua" cidade e se atormenta com os sinais de crise e decadência. Condena Lenin e os bolchevistas como responsáveis por terem "desviado" a Rússia do caminho que poderia tê-la levado, supõe, à situação dos países capitalistas da Europa Ocidental. Não se identifica com a Rússia porque, argumenta, sempre foi proibida de andar pelo próprio país, não o conhece, nem à sua gente. Tem olhos, amor, e sofre apenas por "sua" cidade.

Natacha nos apresentou à família. Ela mora desde que nasceu, há 20 anos, com a mãe (médica) e o pai (engenheiro ferroviário) no mesmo pequeno apartamento de dois quartos, sala, minibanheiro e minicozinha, de onde saiu recentemente o irmão (condutor de metrô) para casar e ter filhos. Os pais, apesar de qualificados e com mais de vinte anos de trabalho, ganham, juntos 25 dólares por mês. Natacha é bolsista e recebia na época um pouco menos de quatro dólares. O irmão teve mais sorte. À custa de muitas greves, os metroviários souberam se defender, o que lhe garante pouco mais de cem dólares por mês.

Vida espartana

A vida da família é espartana. Pagam muito pouco pelo apartamento, é verdade, não pagam pela saúde e pela educação (inclusive creche), que todos tiveram desde crianças. Mas deploram suas condições de vida: a casa apertada, o aparelho de som quebrado há seis meses (é difícil encontrar quem o conserte e, aliás, eles não teriam mesmo dinheiro para mandar consertar), a escassez dos gêneros essenciais, as dificuldades para encontrar o que quer que seja, os transportes coletivos deficientes (à exceção do metrô), a absoluta falta de perspectiva num futuro melhor. Natacha nunca passou fome, os pais têm uma vaga memória da fome na época da guerra, mas a dieta cotidiana é sumária: pão preto (delicioso), leite e produtos derivados (muito bons), pepino, tomate, batata, chá. Carne, café e vodca são luxos para ocasiões raras. Os pais de Natacha não compreendem o que se passa no país. Aparentemente, mantêm a firmeza e a esperança e suportam estoicamente a ironia e a descrença dos filhos que, embora jovens, e também não compreendendo os cornos e os porquês da atual crise, são mais céticos e, paradoxalmente, extraem força de sua desilusão.

Os mais jovens têm verdadeiro fascínio pelo estrangeiro, particularmente pela Europa. Quando contamos da fome no Brasil e do desemprego nos países capitalistas ouviram com atenção e amizade, mas os olhos permaneciam incrédulos.

Antes da partida ofereceram-nos uma refeição caprichada. Brindamos, à maneira russa, à amizade, ao Rio e a S. Petersburgo, ao Brasil e à Rússia, ao golfo da Finlândia e à baía de Guanabara, aos homens e às mulheres que estavam no mar, à nossa viagem pela Rússia, à viagem deles ao Brasil que nunca ocorrerá, à boa vodca que eles estavam nos servindo, à boa cachaça que eles jamais beberão. Depois cantamos canções brasileiras, alegres e tristes, que eles ouviram com olhares curiosos e cheios de ternura. E ouvimos as canções russas de partir corações de pedra, de uma pungência dolorosa e de uma grande delicadeza, traziam em seus acordes os sofrimentos e as penas do mundo.

Deixamos Piter, das trezentas pontes, no dia seguinte. E já na partida sentimos saudades. Da cidade, de nossos amigos russos e de Natacha, nosso anjo da guarda.

Fizemos o trajeto de setecentos quilômetros para Moscou em cinco horas no superexpresso, considerado o melhor trem da Rússia, limpo, confortável, com ar condicionado. Se não fosse a trepidação, diríamos que estávamos de volta ao Primeiro Mundo.

O coração das Rússias

Na estação fomos recebido por Dimitri, estranha e típica figura da nova Rússia. Trabalhou, enquanto durou a URSS, na área cultural, encarregado de contatos com estrangeiros, quando adquiriu um português fluente. Depois da virada para o capitalismo, esta área se desestruturou por inteiro mas alguns funcionários mais versáteis souberam se adaptar com espantosa agilidade.

Desta vez não tivemos nenhum big problem. Logo na saída da estação, ao enfrentar o compacto batalhão dos taxistas que se aproximava, Dimitri fez um gesto largo, apontando-nos, e, virando-se para mim, em português, disse em alto e bom som: "Tudo bandido", e riu alegremente, acompanhado na gargalhada pelos taxistas que nada entendiam. Negociou um preço vinte vezes mais barato do que havíamos pago em Piter e nos deixou no Hotel Ukraina, no centro de Moscou.

O Ukraina é uma das jóias que o stalinismo deixou como herança perpétua aos russos. Um prédio descomunal, monstruoso, escurecido pelo tempo e pela poluição, feio como a necessidade. O imenso hall nos lembrou a estação de Vilna multiplicada por dez em tamanho, por cem em pandemônio e por mil em corrupção, indescritível com seu cortejo permanente de peruas putíssimas, de rufiões saídos de filmes mexicanos de quinta categoria, de homens com uniformes de paraquedistas camuflados, armados de imensos cassetetes, encarregados da segurança e do câmbio-negro dos turistas. Como no Brasil, passávamos sem transição do fax do Primeiro Mundo ao miserável pedinte do quinto mundo. Mas topávamos com situações estranhas, completamente improváveis, como a da loja oficial de câmbio que não faz câmbio porque o câmbio é feito pelo paraquedista camuflado que, postado ao lado do guichê, e sem nenhuma camuflagem, oferece ao distraído turista um câmbio negro mais interessante que o oficial, tudo isto funcionando ao lado de uma espécie de boate iluminada por histéricas luzes coloridas que piscam 24 horas por dia ao som de um rock pauleira de fazer inveja a baile funk da pesada na periferia do Rio.

O segundo anjo

Responder à pergunta de como sair do Ukraina tomou-se nossa primeira "viagem" em Moscou. Salvou-nos o aparecimento providencial de mais um anjo da guarda, Angelo Segrillo, brasileiro que terminava seu mestrado em Língua Russa, estava há três anos em Moscou e conhecia muito bem o russo e os russos. Quando Angelo chegou e abriu caminho entre putas, rufiões e paraquedistas camuflados, ficamos alegres como gente presa em prédio em chamas ao chegarem os "corajosos soldados do fogo". Angelo nos salvaria. E nos salvou. Grande Angelo, da amizade gratuita, não nos pediu nem levou nada, apenas nos ajudou por solidariedade, esta bonita palavra hoje tão desbotada, e guarda, por isso, nossa amizade.

Assessorados por ele, empreendemos longas excursões pelo Sul e pelo Norte da imensa cidade à procura das novas cooperativas que alugam quartos em residências particulares. Tivemos nesta busca o primeiro contato com Moscou e ficamos impressionados com sua grandiosidade como cidade. Também nos chocaram os mastodônticos blocos de apartamento, cidades dentro da cidade, insuportáveis a meu ver, mas única opção de moradia para a grande maioria dos russos. Acabamos ficando num deles, felizmente mais acolhedor porque não era tão descomunal e estava numa área bem arborizada. Ali, no modesto apartamento de Dona Tamara, engenheira aposentada, muito viva e comunicativa e que se tornaria também nossa amiga, encontraríamos um outro hóspede, Liu, chinês de Pequim, pequeno comerciante há cerca de um ano em Moscou e que nos daria importantes dicas sobre a Rússia, os russos e a China.

Em Moscou, quase todo o tempo peregrinamos sozinhos. O meu russo já dava para andar no imenso metrô, pedir informações sumárias e comprar o necessário. Fizemos o turismo obrigatório: o impressionante Kremlin, onde estivemos vários dias, a Praça Vermelha, a múmia de Lenin, ainda solene, mas com ibope cada vez menor, refletido em pequenas filas de espera, as ruas do comércio, principalmente Gorki e Arbat, a Catedral de São Basilio, Zagoski, o Museu da Revolução, em estado lastimável, o Museu Lenin, ainda mais deprimente com cortinas rasgadas, tapetes puídos, atendentes ansiosas e que não escondem a situação de penúria - delas mesmas e do Museu sob sua guarda. Simbolicamente, o Museu de História estava fechado, exprimindo a crise cultural vivida pelos russos renegam as décadas revolucionárias, também não desejam, ainda, restaurar o período pré-revolucionário e já perderam o fervor nas ilusões de uma rápida prosperidade que o capitalismo iria promover. Como cegos em tiroteiro, tateiam em busca de saídas, mas a absoluta falta de referências no passado e a rejeição brusca e brutal de suas tradições conformam um vazio angustiante e opressivo que dificulta pensar o futuro.

[/nextpage]

[nextpage title="p3" ]

As velhinhas de Moscou

A escassez e a miséria em Moscou são chocantes, mesmo para quem vem do Rio de Janeiro ou São Paulo, e é difícil dizer qual é a pior cidade. O que talvez diferencie Moscou de nossas pobres grandes cidades é o fato de a crise ser muito catastrófica e muito recente. As pessoas não estavam acostumadas e ainda não se acostumaram com o abismo em que se meteram. Ficamos atônitos, por exemplo, quando, no primeiro passeio em Moscou, saímos da Estação Kiev (de metrô) e nos deparamos com uma "infantaria" de bábuchskas (avozinhas), perfiladas, mudas, com os braços estendidos, segurando, cada uma, uma coisa qualquer - salames, queijos, garrafas de vodca, animais, sapatos, casacos - estavam lá, oferecendo. Queriam o quê? Levamos alguns segundos para realizar o óbvio, estavam vendendo, muitas seus próprios pertences, mas não se ouvia, como no Rio e em São Paulo, qualquer piada ou gritos de reclame, porque as avozinhas não têm, naturalmente, nenhuma experiência de camelôs. Nem têm um estrado, ou banquinho, ou mesinhas onde colocar os produtos. Seguram na própria mão e estendem o braço. Petrificadas como as estátuas de Lenin, lá estão elas, imóveis, e olhar este quadro não é fácil. Já andei muito chão e vi muitas coisas por este velho "mundo sem porteira", mas é preciso, como dizia o poeta, peito de remador para ver sem emoção as bábuchskas se multiplicando em cada esquina, sob o sol e a chuva, surgindo umas ao lado das outras, saindo umas de dentro das outras, como as bonecas russas de madeira pintada. Mas não são de madeira, nem pintadas, são de carne e osso, e sangue, e olhos, moldadas em paciência e resignação, são talvez as nossas mães ou as nossas avós, como as crianças abandonadas das ruas do Rio e de São Paulo talvez sejam os nossos filhos e não saibamos, ou não queiramos saber.

Nos metrôs e nas ruas percebemos os russos e as cargas que eles carregam, enormes, imensas, pesadíssimas. As pessoas comuns e correntes na Rússia, todas, homens, mulheres, velhos e crianças, são seres-humanos-que-carregam. Sacos, sacolas, mochilas, malas, maletas, malonas, fardos, trouxas de todos os tipos, valises, o que vocês quiserem, os russos estão sempre carregando, ou na iminência de carregar alguma coisa. Dona Tamara, nossa locadora, sempre que pode, sai com um velho carrinho de bebê, que pertenceu a um neto, cheio de jornais e garrafas. Vai trocar por revistas que aprecia mas que não tem dinheiro para comprar. Seu apartamento é um grande entreposto de achados e perdidos. Lembro-me que, na cadeia, tínhamos o princípio de não jogar nada fora: pedaço de linha, lasca de gilete, tudo deveria ser guardado, quem sabe, o futuro... Dona Tamara segue escrupulosamente o princípio, embora nunca tenha estado presa, a não ser que a Rússia... Bem, Dona Tamara guarda coisas e, quando nos viu jogar fora garrafas vazias de Pepsi-Cola, pediu-nos, delicadamente, para consultá-la, antes de jogar qualquer coisa fora. "Qualquer coisa", disse, com sorriso nos lábios e olhar firme. Ela guarda cartões vazios de leite, embalagens diversas, jornais velhos, cascas de frutas, e todos os et ceteras que se possa imaginar. Na pior das hipóteses, um dia trocará pelas revistas que gosta de ler.

Avidez por dinheiro

Conversamos longamente com Liu, o outro hóspede de Dona Tamara. Comunicamo-nos em inglês e russo, o dicionário à mão, se houvesse necessidade. Liu quer ganhar dinheiro na Rússia mas despreza os russos, por serem demasiadamente ávidos por dinheiro, brutais, bêbados, sem educação. Fala com saudades sobre seu país, a fartura e a beleza que vamos encontrar na China, a civilização, a educação e a finura dos chineses. Pondero que nem todos os russos são péssimos. Liu sorri, abre exceção para Dona Tamara, talvez nem todos, mas quase todos, disso ele tem certeza, e me oferece um abominável cigarro mentolado que sou obrigado a fumar em honra à amizade Brasil-China.

Encontramos também a professora Anna, da Universidade de Moscou. Conta-nos sobre o desmantelamento da universidade pública russa. As equipes de pesquisa, montadas em décadas, estão sendo destruídas em meses. Por toda a parte só se fala em privatização, em ganhar dinheiro com prestação de serviços. Anna está desesperada, ganha doze dólares por mês e há dois anos não compra uma roupa, um sapato, um livro, só se alimenta - e mal - e cultiva a esperança impossível de um convite para deixar a Rússia. Vamos tomar um lanche no McDonald's mas ela só aceita um suco de laranja, o lanche completo equivaleria a 25% de seu salário; recusa por achar muito caro, apesar de dizermos que, para nós, não é caro. Anna recusa com dignidade. Ao contrário do que Liu pensa, há russos dignos, e muitos, apesar da escassez, quando não é fácil manter a dignidade.

Angelo também nos fala da crise na educação. Os estudantes estrangeiros, bolsistas, estão acuados. A Universidade Patrice Lumumba dá pena, vidros quebrados, gramados sem cuidado, uma instituição quebrada, parece escola pública brasileira. A bolsa não dá nem para o cigarro. Os países de origem não querem saber deles, tampouco os russos. Estão presos em Moscou e não sabem o que fazer, a não ser pequenos tráficos.

A educação e a cultura eram o orgulho dos russos. As estatísticas internacionais falavam da ex-URSS como o país dos engenheiros, dos matemáticos, do ballet, da música, do esporte, dos livros. Estivemos na Casa do Livro, em Moscou, e a decadência é melancólica. São raros os livros, e há balcões em que, aproveitando a freguesia e à falta de livros, começam a vender artigos de armarinho e miudezas, tipo loja de Seu Nassif em algum grotão do Brasil.

Coréia do Norte?!

Estava chegando a hora de partir, adiada sucessivas vezes pela demorada batalha pelo bilhete da Transiberiana. Logo que nos instalamos no apartamento de Dona Tamara, fomos, ingenuamente, ao guichê oficial: niet, não havia passagens. Apelamos para Angelo, que nos prometeu ajuda. Mesmo assim não houve jeito, niet, continuamos na estaca zero. Liu tentou intervir com a mesa chinesa, niet. Tivemos, então, de apelar para Dimitri, o homem do Ukraina, amigo dos paraquedistas camuflados. Nesta altura Angelo já partira para o Brasil e Dimitri nos fez comer o pão que o diabo amassou. Afinal, depois de muitos encontros suspeitos no metrô, Igor, "operador" de Dimitri, como ele gostava de chamar seus homens, estendeu-nos, contra gorda propina, as passagens. Quase saí do sério quando li o que estava escrito no bilhete: Moscou-Pyongiang. Puxei-o pelo paletó e cobrei, queríamos ir para Pequim e não para Pyongiang. Igor, num português arrevesado e coçando muito a cara coberta de úlceras tentou, cinicamente, dizer que Pequim, em russo, se escrevia Pyongiang. Disse a ele que eu tinha sido forte em geografia desde pequenininho, meu pai me tomava as capitais de todos os países do mundo, e Pyongiang, seu Igor, não é porra nenhuma Pequim em russo. É capital de outro país, mais precisamente da Coréia do Norte, seu safado paraquedista de uma figa. Igor se desembaraçou com enfado da minha cobrança e disse vagamente que no trem eu poderia trocar o bilhete.

Ficamos ali com o bilhete de Pyongiang na mão. Lenin, ajuda, que fazer? Mas Lenin estava imóvel, no granito, eternizado na estátua, prestes a ir para o lixo da história. Em Moscou é que não ficaríamos, vamos partir, no meio do caminho, quem sabe, depois da fronteira, bifurcando à direita, chegaríamos a Pequim.

Liu deu força para embarcarmos. Era possível, sim, no trem, conseguir um bilhete para Pequim, só era preciso estar atento para não perder de vista o momento do desengate dos vagões em Liaoning, na Manchúria. Se o cara vacila, disse Liu sorrindo, acorda na Coréia do Norte. Dona Tamara chorou russamente na hora da partida e Liu nos acompanhou no táxi para dar uma força. Era noite e havia uma fina névoa no ar. Na estação, Liu nos disse para tomar cuidado. O clima era muito pesado, os grupos de passageiros formavam círculos, colocavam as bagagens e crianças no meio, como as caravanas do velho oeste à noite, na pradaria, e conversavam baixo, olhando em redor, desconfiando do movimento das coisas e das pessoas. Duas vezes estouraram brigas medonhas, corre-corre, a polícia vinha com cacetes, a tensão num crescendo, nunca senti tão nítido, palpável, o ovo da serpente.

O Transiberiano apontou apitando. Despedidas de Liu. Quis pagar seu táxi de volta mas ele recusou, voltaria como pudesse, tinha vindo ali para ajudar. A troco de quê? De nada, pura amizade, respondeu o sorriso de Liu. Todo mundo se abraça, hora de partir, barulho de ferragens do trem, silvos, choro, risos nervosos, balbúrdia geral. Ei! Liu, gritei para ser ouvido, você é meu amigo, embora eu tenha certeza de que nunca mais vou te ver na vida, murmurei para mim mesmo. Falei em português, Liu não compreendeu as palavras mas sacou o murmúrio e entendeu o sentimento, acenou tranquilo, com simplicidade. Adeus, Moscou, adeus, Liu, os russos não mereciam esta situação, mas quem sou eu para saber quem traça o destino dos homens.

E, agora, vamos nós atravessar a Sibéria, o grande sonho da minha vida, uma aventura humana, a viagem, seis noites e sete dias, desta vez vamos equipados: pão preto, salame, queijo, café, vodca, uísque e muita vontade de comer com os olhos os horizontes ilimitados das estepes siberianas.

A viagem dentro da viagem

O trem rolou, começou a grande travessia. Seis paradas diárias, de quatro em quatro horas, quinze minutos cada. Em cada uma, um mercado persa, um delírio só: os russos das cidades da escala aproximavam-se com suas bugigangas, brinquedos, artesanato, comida, curiosidades, miudezas. Os chineses, maioria no trem, desciam com seus produtos, basicamente roupas, e começava o troca-troca, corrido, apertado, tenso. Cada um segurava sua mercadoria com ânsia e ligado no apito do trem. Toma-lá-dá-cá, perde-e-ganha. Quem vacila pode se queixar ao bispo, negócio feito não pode se desfazer, porque o trem apita e vai embora e ai de quem ficar numa cidade daquelas, periga sumir do mapa para sempre. Cada vagão tem um ou dois funcionários russos, o negócio é não tirar um olho deles, o outro olho nos bolsos e compartimento para evitar a presença da mão alheia. E vai o trem pelas noites e dias através da Sibéria imensa.

O trem é limpo e o banheiro do vagão também, surpreendentemente. A cabine, ampla, confortável, com aquecimento e boa iluminação, um paraíso. No vagão restaurante servem uma sopa infame com salada de pepinos e moscas, mas não se pode querer tudo. Em compensação, vendem a preços abordáveis - para os estrangeiros - cerveja alemã. O serviço, embora precário, complementa e reforça nosso farnel. Pouco antes de completar o primeiro dia, alcançamos Sverdlosk, fronteira com a Ásia.

O espetáculo das estepes siberianas é inenarrável, enormes, silenciosas, inesgotáveis, campos abertos alternam-se com bosques densos, aldeias de casas coloridas de madeira, rios caudalosos e bonitos, vastos espaços, amplos horizontes. Dá vontade de fazer o percurso com calma, parando e conhecendo melhor cada lugar. O lago Baikal é um espetáculo especial, parte de seu litoral é percorrido em cerca de seis horas inesquecíveis.

O "por fora"

Pouco antes de chegarmos à fronteira, os funcionários do trem procuram-nos para informar que vai ser necessário que paguemos um "por fora” para trocar nosso bilhete. Argumentamos que faremos isto na China, em Liaoning, quando haverá o desengate dos vagões. Discussão áspera. Os chineses nos açulam contra os russos, dizem que temos todo o direito de entrar na China e garantem que no país deles ninguém nos incomodará com "por foras". A discussão prolonga-se Sibéria adentro, em russo, em chinês, em inglês, ninguém fala direito a língua dos outros, uma verdadeira babel rolando sobre os trilhos. Levam-nos por entre os vagões em marcha ao chefe do trem, um homem cansado e meio de porre, estado, aliás, comum entre os russos. Acode uma estudante chinesa e aconselha-nos a pagar, embora os russos estejam nos roubando. Diz isso em inglês claro, na maior tranqüilidade, mas os russos não estão nem aí para as ofensas, querem o dinheiro. Pronto, pagamos, e somos obrigados a trocar de vagão na maior correria, o nosso vai para a Coréia do Norte, que não temos a menor curiosidade de conhecer.

No novo vagão somos achacados pela responsável, que alega uma taxa qualquer a ser paga. Protestamos veementemente contra o descaro, ela se ofende, ameaça nos pôr na rua, ou seja, na plataforma da próxima estação ou direto nos trilhos. Cedemos novamente, humilhados, os chineses estão do nosso lado, gritam muito, incentivam; niet, não há jeito, pagamos.

Chegamos à fronteira. Todo mundo sai do trem para revista, dizem os russos. Escurece e aperta a fome, esquecemos os restos do farnel no vagão, tentamos comer algo na estação mas a barra é muito pesada, muita gente bêbada, cheiro forte de urina no ar. Depois de muita cotovelada e altercação, consigo atingir o balcão de um bar. Há pedaços de frango lamentáveis, um bolinho que escapa da mão da funcionária e quica como se fosse uma pedra no mármore da pia. Prefiro a fome. Vejo um grande panelão, pergunto o que é. A russa responde mal-humorada que é suco. Peço dois. Quando ela levanta a tampa e mergulha uma grande cuia, vejo dezenas de moscas boiando no líquido escuro, recuso, ela fica furiosa e os bêbados ao meu lado também. Afinal, quero ou não quero, ou estou a fim de sacanear a Rússia e os russos? De volta à plataforma vemos nosso vagão-restaurante passar rolando pelos trilhos, empurrado por uma locomotiva. Saio correndo e salto nos estribos, a ver se consigo algo, niet, a cantina já fechou para balanço. E pagando por fora? Bem, neste caso, podemos conversar. Conversamos e consigo um pão preto e uma cerveja alemã, vitória!!!

Longas oito horas na estação, última baixaria em terras russas. Finalmente, vem nosso trem, constatamos que não houve nenhuma revista, ninguém consegue explicar ao certo porque ficamos parados este tempo todo, os chineses protestam, indignados, nós também.

Noite cerrada, vamos entrar na China. O trem roda lento, todo mundo nas janelas, na expectativa, holofotes gigantescos abrem caminho. De repente, os chineses começam a gritar, batem nas nossas costas, estamos na China, quebrados, exaustos, mas esperançosos, daqui para a frente não pode ser pior, viramos a página russa.

China

Na primeira estação chinesa, as primeiras marcas da diferença: uma cantina superlimpa e bem fornida, abastecemos. Pouco depois, atraca um vagão restaurante chinês, porco agridoce, cerveja de Pequim, doce de pêssego em calda, estaremos sonhando? Em seguida, entram as guardas alfandegárias, limpíssimas, arrumadíssimas em seus uniformes verdes e vermelhos. Controles de saúde e passaportes. Não reconhecem nosso passaporte. Falamos Brasil em inglês, português, francês, espanhol, russo. Nada. Tentamos a palavra café também em várias línguas, nada. Vai crescendo o número de guardinhas, sorridentes, gentis, delicadas, apreciam nosso cabelo, nariz, falam muito entre si e riem mais ainda, reviram o passaporte, estranho país este, como se chamará, como são curiosos estes diabos brancos!! Afinal, tenho uma idéia: Pelé, somos da terra de Pelé. Pelé! Uma das guardas reconhece o nome, Pelé, esta é nossa carteira de identidade. Nos confins da Manchúria conheciam o crioulo, chamavam o Brasil de Bassi, ou algo assim. Pelé, claro, confraternização geral, viva a amizade entre a China e o Brasil, viva Pelé (os chineses pronunciam com o segundo "e" fechado), identidade dos brasileiros perdidos nos avessos do mundo.

Mais um dia de viagem, agora pelo Norte da China. No início, paisagens desérticas, depois, campos cultivados, a perder de vista. O clima geral da viagem mudou completamente: limpeza, cordialidade, fartura. Nos campos chineses, contudo, é visível não só a pobreza, mas também a miséria.

No trecho final da viagem começamos a imaginar que, de repente, não sairíamos nunca mais do trem, passaríamos rolando nos trilhos o resto da vida. Mas chegamos, Pequim estava nos esperando, e nunca foi tão bom chegar.

O quebra-cabeça chinês

Deixar de rolar nos trilhos deu uma sensação imediata de alívio. Era necessário agora batalhar hotel em Pequim. Tentamos nos aproximar de um grupo de estrangeiros ocidentais, mas eles nos evitaram com sorrisos cordiais e pedidos de sorry: estavam numa excursão, tinham tudo reservado e, aliás, já estavam entrando num superônibus refrigerado, bye-bye Brasil.

Na portada estação fomos logo envolvidos por um enxame de carregadores e taxistas oferecendo seus serviços. A imagem da multidão chinesa foi a primeira a gravar-se em nossa retina. Eles são sempre, em qualquer circunstância, muitos, muitíssimos. Não deve ser fácil, principalmente nas grandes cidades, cultivar a solidão e talvez esteja aí um primeiro obstáculo às noções de indivíduo e privacidade. Não foi possível manter esta linha de raciocínio abstrato porque, no momento seguinte, já estávamos naufragando num mar de braços, gritos, ofertas e súplicas, sem entender absolutamente nada A salvação veio imprevista, como sempre, na forma de um homem uniformizado, tipo porteiro de hotel cinco estrelas. Agarrei-me a seu braço como numa bóia e, em inglês, consegui, com muita dificuldade, dizer-lhe o óbvio: estávamos à cata de um hotel (que não fosse o que ele representava) por um preço razoável. Ele deu um nome e o chinês que estava mais próximo literalmente nos arrastou para uma Kombi velha, estacionada nas proximidades, aplicou-nos a habitual "taxa" que os turistas pagam em todo o mundo devido a sua ignorância e levou-nos ao hotel indicado. Readquirir espaço normal para andar, dormir em camas não rolantes, tomar banho em lugar apropriado, coisas simples e prosaicas que a intimidade com a escassez faz valorizar.

A bicicleta, alugada por apenas um dólar ao dia, é a melhor forma de visitar Pequim. Uma rede excelente de amplas ciclovias, bons mapas, a temperatura amena, a possibilidade de passeios tranqüilos que nos permitissem um olhar mais calmo das pessoas e das coisas, tudo favorecia a escolha das "duas rodas". Saímos pedalando desde o primeiro dia, tentando compor o que fosse possível do quebra-cabeça chinês, lembrando sempre duas observações aparentemente opostas, mas, na verdade, complementares e que já tinham me ajudado a refletir sobre a China.

A primeira relaciona ignorância e pretensão, conhecimento e modéstia. Assim, segundo um estudioso do assunto, quem visita a China por uma semana tem a tentação de escrever um livro. Entretanto, se passar um mês, compreenderá que lhe falta segurança para escrever mais que um artigo e, finalmente, se passar um ano, desistirá de escrever o que quer que seja, rendendo-se à complexidade das coisas, das pessoas, dos processos sociais.

Por outro lado, conversando com um amigo chinês em Paris, ele me advertia sobre a tendência dos ocidentais de fantasiar a respeito do "enigma" chinês. Reconhecia, claro, as especificidades das tradições chinesas, os contrastes entre a sua cultura e a européia, as eventuais dificuldades, sobretudo para quem desconhece a língua, de compreender determinados aspectos da sociedade, mas enfatizava o fato de que existem denominadores comuns básicos entre chineses e ocidentais, pela singela razão de serem os chineses tão seres humanos como quaisquer outros. Em que medida, indagava, a fantasia do "Oriente misterioso", supostamente inabordável e incompreensível, não acabaria constituindo uma racionalização para marginalizar, para cultivar medos neuróticos (o tão decantado "perigo amarelo") e, eventualmente, para justificar campanhas de isolamento e até mesmo guerras?

Os chineses, assim, e embora isto possa parecer um truísmo, reivindicam a condição de seres humanos, e não há nenhuma muralha da China impedindo a possibilidade de conhecê-los, desde que, naturalmente, a pessoa tenha abertura mental para entender as especificidades de uma outra cultura e se disponha a adquirir conhecimentos que facilitem este percurso (língua, história etc.) o que, aliás, é válido para qualquer cultura e não apenas para a chinesa. Em resumo, estávamos dispostos a reconhecer a óbvia complexidade da China, mas não cultivaríamos a fantasia do "enigma" chinês. Com estas referências, e os olhos bem abertos, saímos em campo.

Primeiro registro: a impressionante relação que os chineses mantêm com sua história. Depois da revolução de 1949, a transformação de palácios, templos e monumentos em museus e espaços públicos fez com que o interesse pela história, que já era uma forte tradição entre as elites, se convertesse num amplo movimento social. Assim, o circuito obrigatório de pontos de interesse em Pequim a Cidade Proibida, a Praça da Paz Celestial, os Jardins do Imperador, os túmulos dos Ming, o Mausoléu de Mão, o templo dos Han, o templo do Paraíso, a Grande Muralha - não envolve apenas os estrangeiros, mas constitui peregrinação e lazer comuns a amplos contingentes do povo chinês.

Quando fomos à Grande Muralha pela primeira vez, procuramos evitar as tradicionais excursões reservadas a ocidentais. Pegamos um dos inúmeros ônibus que saem todos os dias da Praça da Paz Celestial para passeios de dia inteiro. Éramos os únicos estrangeiros na companhia de cerca de quarenta chineses. Através da guia, com quem falamos em inglês, foi possível saber que vinham das províncias e que este era um circuito que movimentava massas humanas durante todo o ano. A modéstia das roupas, dos objetos pessoais, dos restaurantes onde parávamos, das pequenas compras que faziam, das atividades profissionais a que se dedicavam, traziam a marca de um turismo genuinamente popular.

Soldados de terracota

Confirmaríamos esta impressão nas outras cidades: em Chian, velha capital imperial, com seu impressionante exército de 6 mil soldados de terracota nos museus e templos de Xangai, nos jardins e parques de Guilin, na ilha de Shamian, onde funcionou a velha concessão estrangeira de Cantão, em toda a parte a história como fator de coesão, de orgulho, de legitimação.

É verdade que a tradição revolucionária recente não recebe os mesmos cuidados, mas não está enterrada ou riscada do mapa. Em Chian, o museu do 8º Exército de Campanha é modesto, mas bem conservado, e está como referência nos guias de turismo da cidade. O mesmo se pode dizer da casa onde se deu a fundação do Partido Comunista da China, em Xangai, hoje transformada em museu. Ali, mesmo que muito sumariamente, encontra-se registrada a história dos comunistas, dos principais líderes, sem discriminação.

Nas livrarias para estrangeiros é evidente a falta de interesse em divulgar o outrora inevitável Pensamento de Mao Tse Tung. Encontramos apenas obras de Liu Shao-Shi e Deng Xiao-Ping. Mas o retrato de Mao está em toda a parte, inclusive suscitando superstições, como a dos taxistas e motoristas em geral que a têm sistematicamente colada ao pára-brisa para "dar sorte" já que, segundo uma história que ouvimos, e que transmitimos aqui sem poder assegurar sua veracidade, o espírito de Mao teria intervindo para salvar um motorista em perigo nas cercanias de Pequim. As inesperadas voltas da história! O velho líder revolucionário convertido em São Cristóvão dos motoristas chineses...

Não é possível cultivar ilusões a respeito do caráter da informação histórica. Em nenhuma sociedade humana, em tempo algum, ela foi tratada de forma "objetiva". Na melhor das hipóteses, o que se pode desejar é liberdade para o debate a respeito das fontes e das interpretações e, infelizmente, é óbvio que isto não existe na China. Entretanto, a relação com o passado pareceu-nos mais saudável no sentido de não estar prevalecendo, mesmo no contexto de mudanças radicais que hoje se desenvolvem na China, uma atitude de "fabula rasa" com o passado - recente e remoto.

Assim, houve um rompimento com a perspectiva que a Revolução Cultural, a partir de certo momento, quis assumir, baseada exatamente na negação brutal das tradições, na perseguição dos "renegados" e dos "desviados", na tentativa arbitrária de apagar completamente determinados períodos/líderes - as páginas brancas da história. É possível que este tipo de tentação volte a emergir. A rigor, nenhuma sociedade pode se considerar imune em relação a este tipo de problema, sobretudo em momentos ou períodos de grandes rupturas, como é o caso da atual China. Entretanto, e ao contrário da Rússia, esta não parece ser a tendência dominante e é possível supor que haja na China melhores condições de resistência a uma relação patológica com o passado.

A China de todos os chineses

Os chineses estão sempre querendo conversar o que, infelizmente, nem sempre foi possível, dado que desconhecíamos o idioma deles e a mímica, embora útil, tenha seus limites. Desde que um deles, no entanto, saiba rudimentos de inglês, estabelece-se a comunicação e imediatamente se constitui uma roda para intervir e participar, sob a mediação do "intérprete".

O que chama a atenção é a absoluta ausência da noção da privacidade. As condições de vida e de trabalho, as tradições ideológicas e doutrinárias (reforçadas, neste caso, pelas décadas de socialismo), superenfatizaram o lado comunitário da vida deixando num segundo plano as exigências do indivíduo e da vida privada.

Experimente, por exemplo, numa rua chinesa, sacar do bolso algumas fotos particulares e começar a observá-las. Imediatamente se formará um grupo que, por sobre os seus ombros, olhará curiosamente as fotos, fará observações divertidas provocando risos etc. Não será estranho também que um deles arranque delicadamente as fotos de suas mãos para passá-las aos vizinhos, seguindo-se animados comentários, tapinhas nas costas e na bunda, num clima de grande cordialidade e simpatia.

Gostávamos de comer em restaurantes populares por sua animação e colorido. Era comum, subitamente, sentirmos algo estranho no ar, levantávamos os olhos e lá estavam eles, todos eles, os chineses, com os pauzinhos suspensos, olhando-nos fixamente, curiosamente, como botânicos observam plantas raras. Às vezes, eu acenava com a mão e sorria. O restaurante respondia em peso com acenos de cordialidade, sorrisos e gestos de simpatia. Voltávamos então a comer, pronto, estávamos "inseridos no contexto". Ilusão, daí a pouco, lentamente, erguíamos novamente os olhos e lá estavam eles, olhando, sorrindo.

Gostavam, também, freqüentemente, de pegar os fios dos nossos cabelos, olhar de perto nossos narizes e o faziam sem o menor constrangimento e de uma forma que, embora incômoda, não dava para ficar ofendido porque era uma "invasão" visivelmente inocente.

Nas longas viagens de trem, sempre com as cabines abertas, era virtualmente impossível cultivar a solidão. Mesmo altas horas da noite, há sempre algumas dezenas de chineses por perto, conversando, fumando, escarrando, palpitando e, principalmente, comendo.

Se os russos são seres-que-carregam, os chineses são seres-que-comem. Trata-se, talvez, do seu principal divertimento e lazer. Nas cidades, há restaurantes de todos os tipos, desde o Pato Laqueado de Pequim, muito barulhento e solicitado pelos japoneses e turistas estrangeiros, até os quiosques de rua, mesas nas calçadas, prato-feito na hora em enormes frigideiras e panelas, sempre abarrotados de gente a qualquer hora do dia e da noite. Nas viagens observávamos que os chineses comiam de quatro a cinco vezes ao dia, mas não parecia haver distinção entre refeições leves e pesadas, todas eram muito bem fornidas, acompanhadas de sonoros arrotos. A comida é quase sempre deliciosa, baratíssima e pudemos saciar a fome ancestral que trazíamos da Rússia.

Descontando o já referido desconhecimento da noção de privacidade, os chineses são delicados e corteses. Confirmando o que me disse Liu, jamais vimos um bêbado na rua, nem sofremos nenhuma grosseria ao longo de quase quarenta dias percorrendo a China, o que é verdadeiramente incrível. Também nunca fomos arrochados ou achacados, nem nos solicitaram o pagamento de "por foras", ao contrário, foi comum encontrar a atitude de recusa polida a gorjetas consideradas impróprias.

A cordialidade e a simpatia são particularmente visíveis no trato com as crianças, sempre muito presentes, acompanhando os adultos e tratadas com carinho e deferência. Tivemos oportunidade de conversar com muitos chineses ao longo da viagem. Enfrentam condições duras de vida para os padrões da classe média brasileira, em especial no que se refere à moradia. Em Pequim, por exemplo, visitamos o prédio de amigos de Liu, ocupado por médicos, funcionários, comerciantes. O piso é de cimento, o espaço atravancado de móveis e pessoas. No outro extremo da China, em Guilin, encontramos dois estudantes de pintura, Nu e Wei, e pudemos perceber o mesmo problema. Pedalando e conversando, foram nos mostrando sua cidade e, juntando o útil ao agradável, nos levaram à casa de seu professor de pintura, onde acabamos bebendo chazinho e comprando um quadro belíssimo. É difícil encontrar, salvo no campo, a situação de miséria deprimente das piores favelas brasileiras. No entanto, a moradia ainda deve ser um problema, mesmo para os que usufruem as benesses da prosperidade fulgurante iniciada nos anos 80.

[/nextpage][nextpage title="p4" ]

Política do silêncio

Também observamos uma reserva clara em conversar assuntos políticos. As referências indiretas aos acontecimentos da Praça da Paz Celestial nunca despertaram o menor entusiasmo. Os chineses fingiam-se de desentendidos e nós mudávamos de assunto. Além disso, nas duas vezes em que mencionei a possibilidade de escrever ao governo chinês para viabilizar um eventual retorno à China para ensinar História do Brasil, o resultado imediato foi o rápido esvaziamento da roda animada que estava levando o papo até que o "intérprete", visivelmente constrangido, também se levantasse anunciando uma necessidade de ordem fisiológica.

Compreendemos e não falamos mais no assunto. Lembramos, amargamente, do clima "milagroso" do Brasil do início dos anos 70, onde euforia e prosperidade ensurdeciam os ouvidos da sociedade para os gritos dos torturados nos porões do Doi-Codi.

O silêncio dos massacrados de 89, na guerra travada na Praça da Paz, parece não atrapalhar as taxas de crescimento da nova China, aberta para o mundo do capital.

O milagre chinês

Percorremos a China de Norte a Sul, sempre de trem. De Pequim, ao Norte, a Chian, no Noroeste, da nervosa Xangai, no litoral central, às belezas naturais da calma Guilin no Sudoeste, até a histérica Cantão e a delirante Hong Kong, o que mais impressiona é o ritmo febril com que se trabalha, se constrói, se produz, se compra e se vende. A China explode em dinamismo por toda a parte, mas a coisa ainda consegue ser mais intensa de Xangai para o Sul e, sobretudo, na província de Guangdong, onde se localiza Cantão, colada a Hong Kong (20% de crescimento ao ano nos últimos oito anos).

Os estudos especializados evidenciam as contradições do processo: crescimento do desemprego, inflação, desigualdades sociais e regionais. Não é difícil para nós, brasileiros, imaginar o quadro, sabemos que o "bolo" pode crescer sem haver repartição equitativa de lucros e perdas. O que não se pode negar, entretanto, é o envolvimento aparente da população na construção do "milagre" chinês. Se o regime ainda consegue negar participação política, abre margens cada vez maiores à participação privada nos lucros e nas benesses da riqueza material e do consumo conspícuo.

A China ocidentaliza-se. E a propaganda do modelo ocidental, do seu way of life, é cuidadosamente construída pela publicidade, nos jornais, em grandes posters e, principalmente, na TV.

Conversamos com Miniá em Pequim. Liu nos deu seu endereço em Moscou e é para ela que ele trabalha. Miniá é pequena comerciante e lembrou muito o grupo russo de businessmen na viagem de Vilna a S. Petersburgo. Dinâmica na compra e venda de roupas e na prática do câmbio negro, é viva, empreendedora, auto-suficiente, está enriquecendo, mas quer enriquecer muito mais. O marido é policial, vive encostado nos negócios da mulher, encobrindo e garantindo os pequenos tráficos. Na prática, dorme. Pelo menos era o que fazia nas várias vezes em que estivemos numa de suas lojinhas. Miniá não dorme, está acordadíssima, perguntou-nos sobre o Brasil, possibilidades de negócios; estima, calcula, planeja, comanda e anda com a carteira recheada de yuans. É o Capital personificado, minúsculo, é claro, mas já com todas as suas virtualidades em ação.

A rota do ouro

Li e sua mulher têm uma Kombi velha. Fazem ponto no pátio da estação de estrada de ferro em Chian. Seu negócio é o transporte de passageiros e mercadorias. Depois de demorada barganha, assistida entre gargalhadas por quase todos os motoristas que fazem ponto no lugar, acertamos um preço para fazer um sight-seeing tour na velha capital imperial. Adoráveis e dedicados cicerones. Estão também trilhando a rota do ouro, querem ampliar o negócio, ganhar mais, aceder a um consumo mais sofisticado, de repente, quem sabe, mudar-se para o litoral onde poderão fazer mais dinheiro.

Trabalhar duro, ganhar dinheiro, consumir, estas são as molas que estão empurrando o crescimento vertiginoso da China. As cidades são canteiros de obras, pedindo um Jean Manzon de olhos amendoados, o comércio é febril, o dia todo, todos os dias, as lojas empanturradas de gente, um compra-e-vende frenético, constante, para o qual não há feriados nem dias santos.

No caminho para o Sul as tendências neste sentido vão se tornando mais precisas e claras. Os belos campos cultivados, cobertos de arrozais e onde a prosperidade é palpável, Xangai, com seu comércio e porto ativos todas as horas do dia e muitas da noite, Cantão, ex-vermelha, com suas ruas atravancadas por colossais engarrafamentos de trânsito, totalmente seduzida pelo charme da civilização capitalista e Ocidental.

Conversamos com Chen na viagem entre Guilin e Cantão. Boas dicas sobre Cantão. Chen é de Hong Kong e fala com certa superioridade dos seus "irmãos" do continente. São ainda muito toscos, escarram no chão, têm muito o que aprender. Perguntamos sobre a possibilidade de reversão das atuais tendências. Chen está seguro, a China nunca mais será "vermelha", e se os burocratas de Pequim tentarem forçar a barra, o Sul simplesmente se separará.

China 2000

O Banco Mundial anuncia que se as coisas continuarem assim, a China será a maior potência mundial em 2020. Projeções lineares, é claro, dificilmente realizáveis, mas que têm o valor simbólico de apontar a força do dinamismo chinês. Sem dúvida, mais uma ironia das musas da história, o "expansionismo" chinês troca o vermelho das idéias de Mao, que desejava homogeneizar as condições sociais, pelo amarelo do ouro, que homogeniza todas as cobiças.

A China oficial, dos congressos do Partido Comunista, continua a falar num obscuro socialismo de mercado, numa definição extraordinariamente semelhante à defendida por amplos setores do PT. Parecem não se dar conta, ou fingem não perceber, que o capitalismo fervilha furiosamente na sociedade, na ambição desmedida das milhões de Miniás que pululam em todas as esquinas, nos portentosos hotéis de luxo e nas gigantescas torres comerciais envidraçadas que se espalham pelas cidades, no apetite do ganho individual, nas florestas compactas de prédios e fábricas das Zonas Econômicas Especiais, na publicidade da TV e, acima de tudo, na avidez do dinheiro e na submissão ao "bezerro de ouro".

Peregrinando por suas ruínas, não é difícil constatar que o socialismo está morto e bem morto na Rússia, amesquinhada e torturada pelas privações, e na China, empanturrada pela abundância da prosperidade. Um sonho que morreu, um pesadelo com o qual será necessário conviver. Uma aventura a refazer.

Daniel Aarão Reis é professor de História da Universidade Federal Fluminense.

[/nextpage]