Pensar o legado de 1968 implica discutir o significado da experiência ditatorial no país e o tipo de relação estabelecida pela sociedade brasileira

Sociedade

Como acontece em ocasiões comemorativas, não faltarão neste ano eventos a respeito do significado e do legado de 1968 para a história brasileira e mundial. Passados 40 anos, os analistas se esforçam em buscar explicações que possam tornar inteligível um ano no qual países com realidades geográficas e sócio-políticas distintas como França, Brasil, Japão, México, entre tantos outros, vivenciaram eventos fundamentais para a compreensão de suas respectivas histórias no século 20.

Neste artigo não são almejadas explicações de tal natureza, tampouco discussões acerca da importância de 1968 para mudanças substanciais nas formas e temas da participação polít ica no século passado, como a liberalização comportamental, a mudança da rígida estrutura universitária, o surgimento de movimentos ecológicos, da entrada na cena política de demandas específicas das chamadas minorias: mulheres, negros, homossexuais. Tratarei aqui de uma dimensão de 1968 que tem sido deixada de lado nos últimos anos: a especificidade do caso brasileiro e de sua relação com a forma como a sociedade brasileira lida com o seu passado ditatorial recente.

Nesse caminho, o primeiro ponto a ser destacado é o de que o ano de 1968 é indissociável de 1964. Em outras palavras, o contexto histórico brasileiro é o da existência de uma ditadura militar e de busca, por parte de setores progressistas da sociedade, de caminhos para lutar contra o regime discricionário. Assim, pensar o legado de 1968 para a história brasileira implica discutir o significado da experiência ditatorial no país e, mais ainda, o tipo de relação estabelecida pela sociedade com esse passado.

Como ensina a historiografia recente, o posicionamento e as disputas políticas do presente estão implicados na forma como se lida com o passado. Essa observação ajuda a compreender como autores e protagonistas políticos do período apresentam versões não apenas diferentes entre si, mas também apreciações que revelam as fissuras da sociedade brasileira no que diz respeito à ditadura militar instaurada em 1964. Nesse caminho, interessa destacar quatro idéias que formam uma interpretação sobre o período ditatorial que têm aparecido no debate público sobre 1968 e merecem ser discutidas criticamente, uma vez que implicam a construção da memória social do país.

Em primeiro lugar, há uma tendência à aceitação do discurso dos militares de que o golpe de abril foi uma reação à iminente quebra de duas dimensões da legalidade: a do país, ameaçada pelo avanço dos movimentos sociais infiltrados pelas idéias comunistas; e a das Forças Armadas, que sofriam com a insubordinação dos militares de baixa patente. Assim, diante do perigo que se avizinhava, o Exército foi obrigado a tomar o poder para impedir o alastramento do comunismo no país.

Uma segunda idéia, coerente com o exposto anteriormente, é a de que o Ato Institucional n°5 (AI-5), de 13 dezembro de 1968, foi uma reação dos militares à radicalização de setores das esquerdas brasileiras que pegaram em armas. Implícito nesta interpretação está a defesa de que caso a esquerda não tivesse optado pelo caminho das armas, não teria havido o recrudescimento do regime.

A terceira idéia diz respeito à opção da esquerda revolucionária pela luta armada. Neste ponto, é forte a corrente que apresenta os militantes das organizações que participaram das ações armadas como bem-intencionados, mas ingênuos protagonistas de uma luta esvaziada de projeto político e baseada em aspirações pessoais adolescentes.

Nesta perspectiva, o resultado da luta armada foi a violência desnecessária e o inútil sofrimento dos jovens que dela participaram1. Por fim, e coroando um tipo de interpretação que chega perto de isentar os militares pela ditadura instaurada em 1964, e aprofundada em 1968, está a noção de equivalência da violência dos militares e aquela dos militantes de esquerda, chamados de “terroristas”. Essa perspectiva aparece de forma mais clara no questionamento das indenizações recebidas por ativistas ou familiares perseguidos no período ditatorial, e na comparação com a situação dos militares que, também atingidos pela violência das esquerdas, não teriam recebido o mesmo tratamento dispensado aos militantes de esquerda2.

De acordo com este raciocínio, poderíamos concluir, por exemplo, que os militares que torturaram e mataram os militantes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) na região do Araguaia mereceriam o mesmo tratamento que os familiares dos que foram mortos. Vale salientar que no processo de construção da memória social, o esquecimento voluntário e a distorção de determinados fatos são sempre utilizados pelas correntes em disputa. No caso do período ditatorial, são várias as tentativas de se deixar esquecer acontecimentos para que interpretações como as apresentadas acima possam ganhar legitimidade. Sem procurar traçar um quadro completo da história do período, aponto adiante alguns elementos que podem servir para questionar tais idéias.

Uma questão aparentemente óbvia, mas que por sua importância deve ser enfatizada, é a de que os argumentos utilizados pelos militares, segundo o qual o golpe de abril foi uma reação às forças políticas que ameaçavam a legalidade, não se sustentam pelos fatos. Analisando a história da primeira metade dos anos 1960, percebe-se que foram os militares, apoiados por setores civis, que romperam a legalidade democrática, sob o pretexto de um pretenso perigo comunista no país. A primeira tentativa golpista se deu em 1961, não se concretizando graças ao movimento de oposição liderado pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, o qual teve adesão nacional. Derrotados neste momento, os militares voltaram em 1964 e tomaram de assalto o poder.

Implantada a ditadura, e amparados no primeiro dos atos institucionais, os militares iniciaram a perseguição àqueles identificados com as propostas de mudanças que estavam em curso durante o governo de João Goulart. Particularmente atingidos foram os sindicatos, tendo centenas deles caído sob intervenção policial.

PMs invadem a Faculdade de Filosofia da USP. Foto: Agência Estado

PMs invadem a Faculdade de Filosofia da USP,

Além das cassações de mandatos de políticos e direções sindicais, medidas como o incêndio do prédio da União Nacional dos Estudantes (UNE) no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro; as torturas públicas infligidas a Gregório Bezerra, dirigente do Partido Comunista Brasileiro (PCB), pelas ruas de Recife; a perseguição implacável aos membros das Ligas Camponesas no Nordeste, entre outras manifestações de arbítrio, mostravam que o novo regime, nascido de um golpe, não se furtaria a usar todos os meios necessários para calar a oposição. Passados os primeiros meses do golpe, setores das oposições conseguiram se reorganizar, particularmente o movimento estudantil e uma parte dos trabalhadores urbanos. Os estudantes ganharam a cena política a partir de 1966 com demandas específicas da categoria, como as relacionadas ao problema dos excedentes3 e da reforma universitária. Apesar disso, em um ambiente de repressão, a movimentação dos estudantes ganhava cores de oposição ao regime.

O auge da mobilização do setor se deu com a organização da chamada Passeata dos Cem Mil, realizada no Rio de Janeiro, no dia 26 de junho de 1968, que por sua vez foi fruto dos eventos desencadeados a partir do assassinato de um estudante em uma manifestação universitária. Após a passeata, o mov imento entrou em refluxo e não conseguiu mais catalisar o descontentamento de parte da população contra os militares.

Ao centro: Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas. deputado cassado em 1964, exilado em 1965, viveu no México até 1979. Foto: Agência Estado

O maior golpe contra a organização estudantil se deu no dia 12 de outubro, quando centenas de estudantes foram presos e fichados pela polícia durante a realização do 30º Congresso da UNE, realizado em Ibiúna, interior de São Paulo. Identificados pelos órgãos de repressão, a maioria dos dirigentes das entidades estudantis foi empurrada para a clandestinidade. Como se sabe, grande parte deles acabou entrando para as organizações da esquerda revolucionária e pegaram em armas contra a ditadura

Já os trabalhadores urbanos, após a intervenção nos sindicatos, conseguiram voltar aos poucos às diretorias dos mesmos, mas, principalmente, lograram criar comitês de empresas que escapavam ao controle do aparato estatal. Assim, em 1968, os militares foram surpreendidos com movimentos grevistas em Minas Gerais e São Paulo, os quais demonstravam que as intervenções não foram suficientes para acabar com as reivindicações dos trabalhadores. Particularmente na greve de Osasco, no mês de outubro, o regime usou soldados do Exército para intervir nas fábricas e na cidade, acabando violentamente com a paralisação e efetuando cerca de quinhentas prisões4.

Assim, os dois setores de oposição que podiam incomodar os militares, o estudantil e o operário, foram desarticulados pela repressão, tendo na prisão dos estudantes em Ibiúna e na invasão de Osasco pelo Exército, os símbolos do desmantelamento da oposição mais combativa. Quanto às organizações da esquerda armada, apesar de já terem iniciado suas ações, não haviam ainda sido claramente identificadas pela repressão.

Feitas as apreciações acima, podemos voltar a questionar as interpretações que explicam o fechamento da ditadura em 1968 como reação a movimentos de oposição ao regime. De acordo com o exposto, em outubro, a oposição estava desarticulada, não restando aos militares usar o pífio pretexto das críticas recebidas de um deputado para justificar o fechamento do Congresso. Aliás, como apontou Jacob Gorender, setores do próprio regime, na ânsia de aterrorizar a população e, assim, justificar toda sorte de medidas, fizeram atentados à bomba e chegaram a planejar ataques de vulto contra personalidades políticas e empresas estatais, visando culpar a oposição5.

Nesse caminho, a especificidade do ano de 1968 no Brasil foi a de ter sido marcado pela tentativa de organização de setores da oposição contra o regime discricionário. Derrotados tais projetos, a ditadura assumiu a sua face mais obscura com o anúncio do AI-5. A partir desse momento, parte das esquerdas optou pelo enfrentamento armado. Todos os grupos foram aniquilados pelo Exército, tendo como resultado a prisão, banimento, tortura e assassinato de centenas de jovens.

A compreensão do legado de 1968 passa pelo entendimento de como a memória social do período ditatorial tem sido construída e reconstruída pela sociedade brasileira6. Neste ponto, há um elemento que não pode ser desprezado: a construção dessa memória foi e é marcada pela forma como se deu o processo de anistia no Brasil.

A aprovação da Lei 6.683, no dia 28 de agosto de 1979, que oficializou a anistia brasileira para os crimes praticados durante o período ditatorial não significou o final das lutas de setores da sociedade civil pela redemocratização. Aprovada sob forte crítica do principal movimento organizado pela anistia, os Comitês Brasileiros pela Anistia (CBAs), essa lei nunca conseguiu aplacar as divergências em torno da forma como deveria se dar o acerto de contas da sociedade com o seu passado ditatorial. Ao anistiar, ao mesmo tempo, torturadores e torturados, a lei abriu fissuras na sociedade que até hoje não foram fechadas7.

Nos últimos anos, temas como o da reparação dos familiares dos mortos e desaparecidos, a localização dos restos mortais de seus entes, a abertura de arquivos militares relativos ao período ditatorial, a validade ou não da anistia para os torturadores estão na pauta do debate político brasileiro.

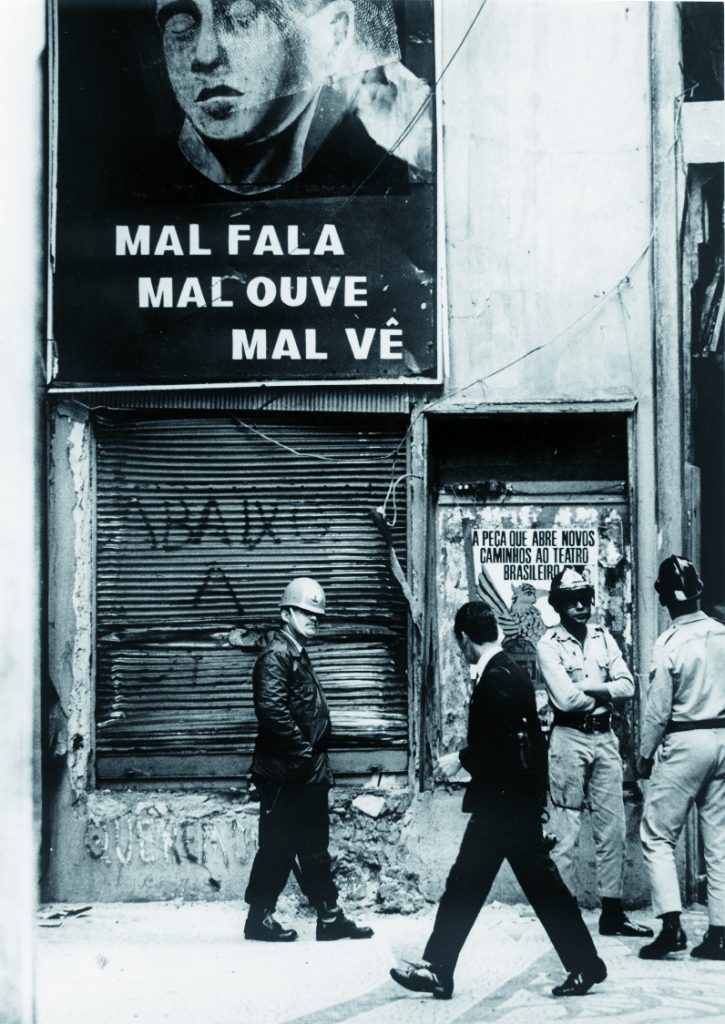

Cartaz pela Anistia que a polícia mandou retirar de São Paulo. Dez.1978 Foto: Ricardo Malta/N-Imagens

A Comissão de Mortos e Desaparecidos, por exemplo, denuncia que os anistiados foram apenas aqueles processados formalmente pela ditadura. Já os que não tiveram prisão oficializada, não foram contemplados pela anistia. Além disso, os mortos e desaparecidos não foram reconhecidos e nem as circunstâncias de suas mortes esclarecidas. Nesse sentido, a luta dos familiares para encontrar os restos mortais de seus entes continua uma bandeira de luta atual. O Grupo Tortura: Nunca Mais, por sua vez,apresenta entre seus objetivos, que também atestam a atualidade das discussões decorrentes do processo de anistia brasileiro: a luta contra as violações de direitos humanos; o apoio e a solidariedade às pessoas que lutam pela causa dos direitos humanos no mundo; o intercâmbio de experiências e informações com entidades de direitos humanos nacionais e internacionais; assistência – reabilitação física e psicológica – a pessoas atingidas pela violência organizada; a reconstituição da história de nosso país durante o período de ditadura, esclarecendo as circunstâncias das prisões, torturas, mortes e desaparecimentos ocorridos naquele período.

Como pudemos observar, entre outras leituras possíveis, o legado político de 1968 pode ser visto como o de uma luta ao mesmo tempo pela reparação daqueles que foram atingidos pelos militares e pela construção de uma memória sobre o período militar. Uma memória que não deixe as próximas gerações esquecerem que no Brasil, entre 1964 e 1985, existiu uma ditadura militar que cometeu crimes, torturou, matou e baniu do país toda uma geração que buscou, por caminhos diversos, contraditórios e também passíveis de críticas, construir um Brasil melhor.

Bibliografia

Gaspari, Elio. "Em 2008 remunera-se o terrorista de 1968". São Paulo, Folha de S. Paulo, 23 de março de 2008.

Gorender, Jacob. Combate nas Trevas. 5ª ed. São Paulo: Ática, 1998, pp. 153-157.

Greco, Heloisa Amélia. Dimensões Fundamentais da Luta pela Anistia. Tese de Doutorado (História). Belo Horizonte: UFMG/Fafich, 2003.

Reis Filho, Daniel Aarão. A Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

Reis Filho, Daniel Aarão. et. al. Versões e Ficções: O Seqüestro da História. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1997.

Sales, Jean Rodrigues. A Luta Armada Contra a Ditadura Militar: A Esquerda Brasileira e a Influência da Revolução Cubana. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2007.

Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Direito à Verdade e à Memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007.

Teles, Janaina (org.). Mortos e Desaparecidos Políticos: Reparação ou Impunidade? São Paulo: Humanitas, 2001

Jean Rodrigues Sales é professor da Unicentro e autor de A Luta Armada Contra a Ditadura Militar: a esquerda brasileira e a influência da revolução cubana, Editora Fundação Perseu Abramo, 2007