A educação superior no Brasil está dividida entre um amplo setor privado e a engessada estrutura das universidades públicas

Nacional

As instituições com fins lucrativos se apresentam como única alternativa para os trabalhadores que querem ter um diploma de nível superior. As universidades públicas não dão opção para estudar e trabalhar ao mesmo tempo

Mudar o perfil das universidades federais é um caminho longo para ampliar a oferta de vagas. Foto: Fábio Mota/Agência Estado

Nos últimos quarenta anos, o ensino superior brasileiro foi tomando uma forma peculiar, praticamente sem igual no mundo. Pode-se dizer que é um sistema “dual”. De um lado, um segmento privado enorme, desregulamentado e de qualidade variável, mas, no geral, reconhecidamente precária. De outro lado, um segmento público muito seletivo e pouco flexível. Não seria exagero afirmar que ele é imune a mudanças.

O quadro é muito diferente daquele que tínhamos em uma fase anterior, cuja data de referência pode ser a reforma universitária da ditadura militar, decretada no final dos anos 1960. Quando olhamos para aquele momento, vemos uns 100 mil estudantes nesse nível de ensino, talvez um pouco mais. No setor público estavam 70% desse efetivo. Os outros 30% iam para um setor privado dominado por instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, com ampla presença de instituições confessionais, católicas ou protestantes. Não apenas a proporção público/privado se inverteu nas décadas seguintes. O setor privado mudou: agora predominam as instituições com fins lucrativos.

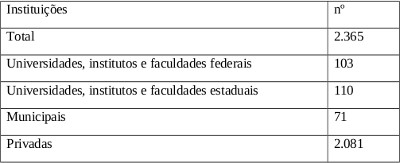

Essas proporções aparecem de imediato quando olhamos para o número de instituições, nos dados do Censo do Ensino Superior (2011). Nas quase 2.400 escolas, a gigantesca maioria, quase 90%, é privada:

E mesmo se tomamos outro indicador, a distribuição das matrículas, o predomínio privado segue claro, com quase 75%.

Como dissemos, é relevante notar que o setor privado não apenas cresceu, mas cresceu para determinada direção: as instituições com fins lucrativos. Mais ainda, nesse segmento houve uma extraordinária concentração e centralização do capital. A síntese da revista IstoÉ (edição nº 2.267) parece precisa: “Dos cinco maiores grupos educacionais brasileiros, que juntos reúnem cerca de 1,4 milhão de alunos, quatro são comandados por empresas do setor financeiro”.

Apenas para sugerir um parâmetro para tais números, o total de estudantes registrados pelo Censo do Inep era de 6,4 milhões. Apenas esses cinco grupos já quase empatam com o setor público: somam 1,6 milhão. Não há praticamente nenhum lugar do mundo em que o “setor privado com fins lucrativos” tenha tais dimensões na educação.

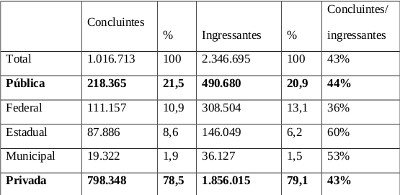

Também é relevante verificar a relação entre ingressantes (calouros) e concluintes (formandos). As taxas variam entre os diferentes tipos de instituição e é bom especular sobre as razões desse fato.

Podemos notar que a taxa de conclusão nas escolas privadas parece ser tão alta quanto nas escolas públicas. E, nestas últimas, as que menos ‘graduam’ são as instituições federais. Necessário dizer, por outro lado, que a relação entre inscritos e ingressantes, nas federais, é algo próximo de 12/1 e nas escolas privadas é de 2,5/1. Os números sugerem que os estudantes têm muito mais dificuldade para ingressar nas escolas federais, mas, em média, levam mais tempo para concluir.

Os números também revelam um modo “selvagem” de operação nas escolas privadas. Para essas empresas, é crucial ter um contingente alto de ingressantes, todo ano, para compensar a alta taxa de evasão logo ao final do primeiro ano. Nesse período, “saem” 800 mil clientes por efeito da conclusão do curso, talvez uns outros tantos por desistência, e entra outro 1,8 milhão para suprir o caixa. Como o entra e sai é muito grande, o mercado dessas empresas depende de uma captura constante de grandes contingentes de calouros. Com algum exagero, pode-se dizer que temos aí uma estratégia de ocupação, queimadas, cultivo, colheita e marcha para ocupação de outro terreno, para novo ciclo predatório.

Para as escolas públicas, o problema é outro. Como sabemos, por princípio constitucional, elas não são pagas, com exceção das municipais1, que representa um contingente bem pequeno. Para o setor público, portanto, o cálculo da “reposição das perdas” não tem muito efeito prático – elas podem conviver com evasão, abstenção, alongamento do ciclo de conclusão etc. Aparentemente, isso não tem maiores consequências, pelo menos no curto prazo.

Outro elemento diferencia as escolas públicas e privadas: no setor público predomina a forma ‘universidade (57% no caso das instituições federais). Esse número é de apenas 4% nas instituições privadas, que se organizam, majoritariamente, na forma de faculdades isoladas (90% das escolas).

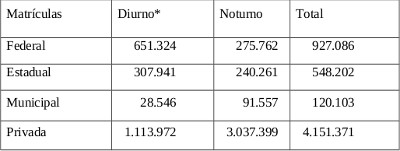

Ainda um outro traço muitíssimo importante demarca os dois campos, público e privado. O setor público – e principalmente as federais – tem uma proporção bem menor de vagas e matrículas no período noturno. Vejamos os dados:

*Nota: deve-se perceber que há um grande número de matrículas que não podem ser incluídas nessas duas rubricas (diurno ou noturno). São cursos “em tempo integral”, porque têm aulas em mais de um período, em geral pela manhã e à tarde.

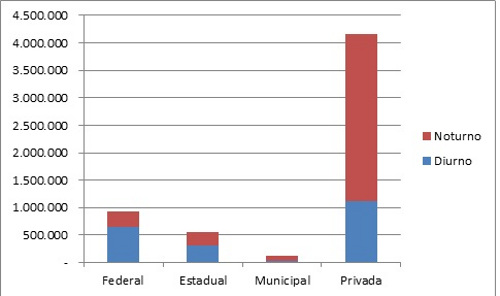

A representação gráfica dramatiza essa informação. Veja:

Esses dados são chocantes. Por eles podemos intuir que a principal diferença entre o aluno da escola pública (principalmente a federal) e o da escola privada não é necessariamente a renda – não é exatamente verdade que a escola pública recebe os “ricos” e a escola privada acolhe os “pobres”. De fato, a escola privada noturna parece ser a única alternativa para o aluno trabalhador, em geral mais velho. Se ingressar na escola federal, terá de fazer uma escolha: estudar ou sobreviver...

O que se pode especular, a partir desses dados?

O conjunto parece levar a uma conclusão grave e incômoda: se quiséssemos incluir rapidamente os trabalhadores, a expansão imediata do ensino superior teria de passar pelo setor privado. A não ser que a oferta do setor público mudasse radicalmente e em tempo recorde, coisa pouco provável.

Essa talvez seja uma das explicações da emergência do ProUni. Deve-se lembrar, também, que o ProUni é uma resposta parcial para a regulamentação das isenções fiscais garantidas pela Constituição de 1988. Tal regulamentação, que deve ser feita através de lei ordinária, sempre foi adiada pela bancada privatista no Congresso. De passagem, mas não menos importante, devemos notar que o ProUni e a expansão do Programa de Financiamento Estudantil (Fies) têm um efeito importante para o setor privado: torna mais previsível o cálculo econômico, contribuindo para estabilizar a evasão e a inadimplência. Isso pode ser bom para o estudante, e certamente é, mas é melhor ainda para o empresário do ramo. Com a estabilização fornecida por esses programas, a escola-empresa tem como planejar melhor seus investimentos, gastos, desempenho. Não por acaso, os já mencionados grandes grupos privados que vendem “serviços educacionais” atribuem seu sucesso e sua estabilidade empresarial à eficiência com que lidam com o sistema público de empréstimos estudantis, que acabou por se tornar um verdadeiro seguro-lucro.

Importante lembrar que o governo Lula tentou uma regulamentação geral para o setor, através de um projeto de reforma do ensino superior. A reforma foi rechaçada pelos interesses privatistas, pela organização sindical dos professores das universidades federais e pelos pequenos partidos ditos de extrema esquerda. O projeto está engavetado em algum canto do Congresso e, aparentemente, de lá não sairá. Por outro lado, indiretamente, esses programas (ProUni e ampliação e modificação do Fies) tiveram um efeito direcionador que deve se prolongar e, talvez, firmar uma espécie de regulação indireta. Em certa medida, induzem nas escolas a emergência de um perfil cada vez mais “empresarial”. Dois efeitos daí resultam: por um lado, as escolas parecem estabilizar-se e concentrar-se, tornando-se um grupo de interesse pressionando o governo; por outro, o governo ganha instrumentos para intervir no direcionamento das escolas. Ainda é cedo para dizer qual dessas tendências vai ser mais forte – inclusive porque dependem das políticas dos envolvidos (proprietários, estudantes, professores, agentes do poder público).

Além do ProUni, havia outro caminho para a expansão da oferta em direção aos setores populares, um caminho mais demorado, mas, também, provavelmente mais estruturante: mudar bastante o perfil das federais. Para isso, seria necessário encontrar algum modo de reduzir a forte resistência das escolas – ou de parte influente de seus professores, dirigentes e dos alunos já “incluídos” e suas organizações. As federais teriam de ser persuadidas a oferecer curso noturno, por exemplo. Ou a instalar “unidades-satélite” fora do campus principal. Daí, talvez, se explique a estratégia do Reuni, expansão condicionada a esse tipo de diferencial: oferta de cursos com novo perfil, fora das sedes e no período noturno.

Para ir além disso, a meu ver, seriam necessárias alterações ainda mais profundas, que implicam recursos, mas também uma complexa reengenharia das instalações, da logística e dos cursos. E aqui lembro um exemplo relativamente bem-sucedido dos norte-americanos: os community colleges. São escolas muito descentralizadas, que oferecem cursos de dois anos, com uma espécie de diploma de primeiro ciclo, o associate degree. Além disso, através de acordos bilaterais ou de planos estaduais, permitem, ainda que com dificuldade, uma transferência para continuar cursos mais longos em outras escolas. Pode-se dizer que um norte-americano médio tem pelo menos uma escola como essa a 40 minutos de sua casa. Muitos desses colleges e algumas universidades estaduais criaram ainda campi auxiliares em diversas cidades, unidades menores com apenas essa fase inicial (um junior college), permitindo ao estudante candidatar-se a uma transferência para uma escola maior, seguindo em estudos mais ambiciosos. As unidades auxiliares e os community colleges eram com frequência instalados em locais “inesperados”: dependências de escolas secundárias, antigos galpões de manufatura ou comércio reformados, salas de shopping centers ou de edifícios de escritórios etc. E operavam num regime intenso, quase de 24 horas, sete dias por semana, como lojas de conveniência. E o termo “conveniência” não é de modo algum descabido. Seu princípio era este: se o estudante tem dificuldade em chegar à escola, a escola tem de chegar até ele e adequar-se a sua agenda de trabalho. Ela tem de ser “conveniente”. Há diversas formas de articulação entre community colleges e universidades, desenhadas pelos diferentes estados da federação – não entrarei em mais detalhes para não cansar o leitor nem desviar o assunto2. Serve apenas para sugerir o tamanho da encrenca que temos pela frente se queremos democratizar o acesso à educação e, além disso, garantir o sucesso do ingressante.

Não vamos aqui desenvolver este último tema – políticas que ajudem a permanência do estudante na escola, que melhorem seu rendimento etc. Mas ele é essencial e voltará em artigo futuro.

De qualquer modo, estratégias de ampliação e aperfeiçoamento desse tipo implicam uma reinvenção muito ampla, reinvenção de estruturas, cursos, procedimentos e materiais didáticos, carreiras. E dependem de muita vontade, disposição. Talvez a primeira regra que deveríamos ter fosse limitar as regras, ou seja, forçar a imaginação. E para isso pode ser útil o estudo de experiências de outros países, levando em conta seus sucessos, bem como seus problemas e fracassos. A analogia, onde coubesse, serviria menos para identificar a solução que acharam, já que o “mimetismo institucional” tem limites. Mas seria útil para ver como nesses países o problema foi equacionado. Equacionar o problema adequadamente é meio caminho para a resolução.

Reginaldo Moraes é professor de Ciência Política na Universidade de Campinas (Unicamp)