Política

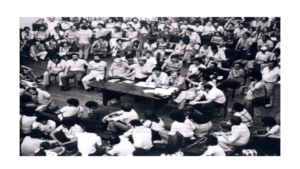

Fundação do Partido dos Trabalhadores no Colégio Sion, em São Paulo

O golpe cívico-militar de 1964 que derrubou o governo João Goulart (PTB) encerrou um processo buscado e articulado pela direita no Brasil desde 1954. O suicídio de Getúlio Vargas e a vitória eleitoral de Juscelino Kubitschek (PSD) e João Goulart (PTB) na vice, em 1955, retardaram o movimento golpista. Em 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros (PDC/UDN), novamente os ministros militares tentaram impedir o rito constitucional questionando a posse do vice-presidente João Goulart (PTB), o Jango, que havia sido eleito vice na chapa oponente a Jânio Quadros, situação prevista na lei eleitoral.

A ação do governador do Rio Grande do Sul (RS), Leonel Brizola (PTB) e a formação do Movimento pela Legalidade frustraram a saída golpista. O governador Brizola liderou uma rede de rádios e o forte apoio popular na capital gaúcha, na Brigada Militar (PM) e no movimento dos sargentos influenciaram decisivamente para a adesão do III Exército (hoje, Comando Militar do Sul), a legalidade forçando a manutenção do processo sucessório e o recuo parcial da maioria golpista nas Forças Armadas e no Congresso Nacional.

João Goulart assumiu o governo aceitando uma Reforma Constitucional que transformava o presidencialismo em um regime político parlamentarista de forma casuística, sem prever as mudanças que isso acarretaria na vida institucional do país.

Após um ano de disputas e radicalizações crescentes, em 1963, um plebiscito nacional restabeleceu o presidencialismo.

Em 1964, ampliou-se o leque de forças golpistas. No plano externo, o imperialismo norte-americano praticava a Guerra Fria e não aceitava nenhum outro risco, como ocorrera com a Revolução Cubana (1959) e a crise dos mísseis soviéticos na Ilha em 1962. O anticomunismo era a tônica da grande mídia nos noticiários e na luta político-ideológica por meio das federações empresariais e dos institutos financiados pelos Estados Unidos (EUA) para travar a disputa na mídia, nas universidades e escolas do país. As publicações do Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) e do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) eram distribuídas nas universidades, escolas e sindicatos fazendo a pregação anticomunista.

A Igreja Católica assumiu, também, uma postura anticomunista e contra o programa das Reformas de Base do governo trabalhista e é quem garantiu mobilizações massivas de oposição através das marchas com Deus, Pátria e Família. Em várias capitais formaram-se grupos religiosos profundamente conservadores e militantes, como a Tradição, Família e Propriedade (TFP), que formava quadros e militância contra as Reformas.

No campo partidário e congressual, a UDN, PDC, PL, PRP e grande parte do PSD formavam um campo majoritário nos legislativos, com forte implantação social nos pequenos e médios municípios. Mais uma vez, as Forças Armadas servem de vanguarda da classe dominante, por sua organização, disciplina, armamento e pela influência, crescente desde a Segunda Guerra Mundial, dos EUA na política de “alinhamento do país com o Ocidente”.

A novidade do golpe de 1964 é que a expectativa de parte da classe dominante foi frustrada. A derrota das “Reformas” estatizantes e de cunho social não foi seguida da retomada dos processos eleitorais previstos e o poder devolvido aos “civis”. Ao contrário, o núcleo duro do golpe formado no pensamento autoritário do Estado Novo (1937-1945), na ideia de eleições indiretas, Estado Forte e pouco apreço liberal tem uma visão de projeto próprio de país, que passava mais pelos quarteis do que pelas urnas.

Os expurgos nas Forças armadas, a dura repressão e intervenção nos sindicatos, as arbitrárias cassações de mandatos e a proscrição de entidades estudantis tornaram evidente o autoritarismo e o desprezo pela democracia que logo atingiu os partidos políticos.

O discurso pseudoliberal pró-imperialista e de manutenção aparente do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas funcionando, não ultrapassou o ano de 1965. O novo regime não aceita alguns resultados eleitorais nas eleições regionais previstas para aquele ano, em especial Minas Gerais (MG) e Rio de Janeiro (RJ), e a resistência que se esboçava (apesar das centenas de cassações) nas Assembleias estaduais e Câmaras municipais. O governo golpista edita o Ato Institucional nº 2 que extinguiu os partidos políticos e obrigou os eleitos a aderir a um dos partidos permitidos: Arena e MDB.

Este novo golpe autoritário e antidemocrático dava uma estabilidade mínima pelo adesismo e temor ao regime, mas constituiu-se num prejuízo histórico para a construção da democracia brasileira. Já éramos vítimas do absolutismo colonial. No século do Império vivemos quase cem anos de escravidão e de domínio oligárquico que tornou o pais um simulacro de liberalismo politico. O mesmo podemos afirmar das primeiras décadas da República, onde a ausência de liberdade de organização partidária e de representação proporcional tornava as eleições um mero ritual de nomeação de oligarquias, sem nenhuma expressão democrática.

Em 1964, o povo brasileiro vivia há apenas duas décadas uma experiência pluripartidária limitada, pois os partidos comunistas continuavam excluídos como alternativa política. Esse tempo mínimo de aprendizado político, de reconhecimento e identificação programática pelos cidadãos e cidadãs com seus interesses sociais e coletivos revela como essa prática é importante e insubstituível.

O quadro abaixo, reproduzindo os resultados eleitorais de 1945 a 1962, demonstra tendências de comportamento mas também revela uma das razões do golpe, do ataque ao processo constitucional legal, o caráter histórico e permanente da classe dominante brasileira contra a democracia e as conquistas históricas para alcançá-la: plena liberdade de organização político-partidária, direito de voto às mulheres, direito de voto aos analfabetos, ampliação do voto jovem, etc.

[tabela]

Eleições1945 a 1962

Eleitos para a Câmara dos Deputados

Eleição 1945 1947 1950 1954 1958 1962

PSD 151 161 112 119 115 118

UDN 82 83 81 73 70 91

PTB 22 24 51 58 66 116

PCB 14 14 - - - -

PR 8 11 11 16 17 9

PPS 4 4 - - -

PSP - 3 24 29 25 22

PDC 2 2 2 4 7 19

PRP 2 2 2 3 3 4

PL 1 1 5 8 3 3

PST - - 9 3 2 7

PTN - - 5 6 7 10

PSB - - 1 4 9 5

MTR - - - 2 - 3

PRT - - 1 1 2 3

Total 286 305 304 326 326 409

*Inclui eleitos na Eleição Suplementar de 1947, somados aos eleitos de 1945.

Fonte: TSE

Os números são reveladores de que os programas políticos partidários, as práticas governamentais, a construção orgânica partidária e a relação com os sindicatos e os movimentos sociais começavam a identificar os partidos com os vários setores da sociedade.

O Partido Social Democrático (PSD), herdeiro da máquina governamental (sem eleições) do Estado Novo e sua relação personalista e populista com Vargas, elegeu em 1945 maioria absoluta na Câmara. Em 1962, representava apenas 30% da Câmara Federal e um partido marcado pela flexibilidade programática e tendência conservadora.

A União Democrática Nacional (UDN) nasceu e firmou-se como um partido liberal, defensor do alinhamento com o capital internacional e principal opositor a qualquer tipo de reforma popular e/ou estatizante, mantém-se em torno de 25% do eleitorado no período, com forte tendência de radicalização política antidemocrática e antinacional.

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) é o que teve o crescimento mais acentuado no período, indo de menos de 10% em 1945 para mais de 25% em 1962, sendo o partido mais identificado com as Reformas de Base antes do Golpe. O trabalhismo apresentava mais quatro siglas dessa tendência em partidos regionais como o PTN, MTR e o PST. O Partido Comunista do Brasil (PCB) chama atenção no gráfico pois alcançou, em 1945, 14 deputados, sendo o quarto partido mais votado e que vai ter suas bancadas na Câmara Federal e nos estados cassadas em um processo antidemocrático e inconstitucional pelo Congresso e Judiciário, em típica ação vigente na Guerra Fria.

Mesmo mitigado, sem plena liberdade de organização partidária, foi período de grande aprendizado político do povo brasileiro e de maior incorporação de massas urbanas na vida política do país, apesar de terem sido apenas duas décadas do século XX.

A interrupção dessa experiência foi um dos maiores retrocessos políticos causados pelo regime golpista de 1964. Significou negar a vivência democrática, impedir a formação organizada da vontade de milhões em torno de objetivos comuns, sem o qual é impossível a construção de uma sociedade democrática.

Esse enorme prejuízo à sociedade brasileira nem sempre é ressaltado na dimensão exata do que causou às gerações que viveram as duas décadas seguintes ao golpe. Foram as gerações do silêncio, do medo à delação, do temor e do preconceito de ter opinião e do direito à expressão, da aversão ao debate e ao contraditório predominantes na ideologia das elites do país. Esses elementos não atingem apenas as classes oprimidas, mas se refletem também na indigência programática dos partidos da classe dominante pós-crise de representação social nos anos 1980.

A transição “lenta, gradual e segura” da ditadura foi garantida pelo grande acordo de conciliação entre o PDS e o PMDB e suas principais cisões, através do PFL e PSDB, no impedimento das “Eleições Diretas” e da “Anistia Ampla e Irrestrita” que abrigou golpistas e torturadores e que culminou no “Congresso Constituinte” de deputados e senadores e não em uma “Assembleia Constituinte exclusiva, livre e soberana”. Vivemos ainda este déficit democrático nas quatro décadas de democracia de baixa intensidade e que continua sendo um dos principais obstáculos às transformações profundas que o país precisa para romper a persistente desigualdade social.

A principal lição dessa experiência vivida é reconhecer a dívida democrática e institucional da Constituição Federal de 1988: a democratização efetiva dos meios de comunicação; uma reforma política que fortaleça os partidos, e não o personalismo e o individualismo do voto nominal; uma proporcionalidade idêntica para todo o país na representação da cidadania; a paridade de gênero nas representações legislativas; o caráter nacional e a coerência programática dos partidos; o fim dos privilégios e das aposentadorias especiais nos parlamentos e nas instituições do judiciário.

Manter viva a memória histórica das lutas e impedir as saídas autoritárias, nos mostram como a estrada da democracia é longa e como devemos trilhá-la no futuro.

Raul Pont é professor, ex-Prefeito de Porto Alegre (RS) e membro do Diretório Nacional do PT.