Política

Assembleia contra a carestia organizada pelo Movimento contra o Custo de Vida, na zona sul de São Paulo

O desafio de fazer um artigo falando da participação de brasileiros não vinculados às esquerdas orgânicas, na luta pela derrota da ditadura instaurada em 1964, pode levar a algumas interpretações controversas. Muitos dos citados optaram por caminhos diversos pós-redemocratização. Suas alternativas posteriores, porém, em nada invalidam suas participações como protagonistas e, que juntos (nem sempre na mesma trilha) com as forças de esquerda, se empenharam e assumiram riscos políticos e pessoais pela derrota do regime civil-militar, de triste memória.

Unindo Forças

A derrota sofrida pelas forças populares e democráticas no 1º de abril de 1964, foi um balde de água fria nas aspirações daqueles que acreditavam ser possível construir uma nação mais justa e independente. O sonho das Reformas de Base e do aprofundamento da democracia se esfumaçaram.

O papel preponderante das Forças Armadas, apoiadas pelos Estados Unidos, em plena Guerra Fria; pelos setores empresariais, da imprensa, da Igreja e das classes médias, deu pistas desde seu nascedouro do que se tratava: uma ação anti-povo e de reversão de suas parcas conquistas advindas desde a chamada Era Vargas.

Visto por parte dos apoiadores do golpe como uma espécie de “freio de arrumação”. Foi se percebendo ao longo dos anos que os militares dificilmente “largariam o osso”, pois sem, praticamente, nenhuma resistência ou disputa, conquistaram aquilo que há muito ansiavam: o poder político do Estado.

Alguns setores políticos que embarcaram na aventura golpista, e “ingenuamente” a acreditavam breve, foram se descolando e assumindo posições oposicionistas. Estão nessa categoria: Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, Ulisses Guimarães e, posteriormente, Teotônio Vilela.

Mesmo na imprensa, articulistas como Carlos Heitor Coni, Antônio Callado, Otto Maria Carpeaux e Edmundo Moniz, do antigo Correio da Manhã e do Jornal do Brasil “iludiram-se” inicialmente com o “restabelecimento da ordem”, pós derrubada de João Goulart. O que depois da mudança de posição, acarretou pesadas sanções aos veículos de imprensa.

O primeiro grande ensaio oposicionista ao regime foi a tentativa de montagem da chamada Frente Ampla, composta por velhos adversários: Juscelino, Goulart e Lacerda. A iniciativa pela amplitude aumentou a ferocidade do regime que impôs as cassações de Kubitschek e Lacerda por dez anos.

Nascia aí a mobilização da sociedade civil na resistência.

As passeatas e a agregação dos estudantes e dos intelectuais nas ruas foram os primeiros movimentos de massa, que por sua amplitude e número de participantes afrontaram o regime. A presença da contestação e o início da mobilização das classes médias, aliadas as greves de Osasco (SP) e Contagem (MG), levaram ao endurecimento da ditadura com a decretação do Ato Institucional nº 5. O famigerado AI-5.

Organizados no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), parte dos descontentes com os rumos da ditadura, com o apoio dos comunistas e dos trabalhistas resolveram disputar as eleições e tentar impor derrotas no Congresso ao partido do sistema, a Aliança Renovadora Nacional (Arena) e aos generais.

Enfrentando toda a sorte de boicotes, garrotes financeiros, perseguições dos coronéis da politicagem no interior do país e o medo da repressão, em 1974 o MDB conseguiu vencer as eleições e estabelecer uma grande bancada na Câmara e no Senado. Foi a partir desse pleito eleitoral que a ditadura voltou suas baterias contra o proscrito PCB e empreendeu uma série de cassações de mandatos dos eleitos pelo MDB.

Nesse período também se deu as mortes até hoje mal explicadas de Juscelino, Jango e Carlos Lacerda. Inicialmente, anotadas como fatalidades há, até os dias atuais, uma certa suspeita de ação da chamada Operação Condor propugnada pelas ditaduras do Cone Sul1.

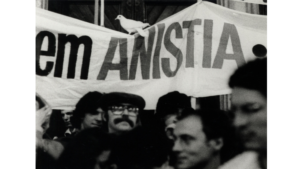

Nesse período nasce o Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA) que congregando atores importantes da sociedade civil deu empuxo ao movimento para isolar o regime. Há que se destacar entre tantos, o papel desempenhado por Therezinha Zerbini, esposa do general cassado Euriale de Jesus Zerbini. Dona Therezinha como era chamada, juntou-se aos familiares e amigos dos exilados, presos e cassados em um movimento de ampla representatividade que galvanizou o país.

Em todos os estados brasileiros e até em municípios foram organizados núcleos do CBA.

Outro fato relevante foi a "anticandidatura” de Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho, em 1976, que percorreu o país denunciando o jogo de cartas marcadas que foi a eleição de Ernesto Geisel, no Colégio Eleitoral.

Barbosa Lima Sobrinho que veio presidir a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e Ulisses Guimarães na presidência do MDB, foram um dos polos da resistência enquanto a tortura e as mortes se sucediam nos porões da ditadura.

O rompimento do senador Teotônio Vilela, da Arena de Alagoas, com a ditadura, mostrou que havia fissuras na armadura do regime capaz de enfraquecê-lo. A derrota do republicano Gerald Ford e a ascensão do democrata Jimmi Carter na presidência dos Estados Unidos, foi mais um elemento de problema para a ditadura, pela insistente pregação em defesa dos direitos humanos feita pelo presidente norte americano em visita ao Brasil, constrangendo o então ditador de plantão.

A volta à cena do movimento sindical, que no ABC paulista sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, mobilizara multidões contra o arrocho salarial; a emergência dos movimentos contra a carestia e a participação dos estudantes na retomada de suas lutas, impulsionaram o componente popular da oposição ocasionando o emparedamento dos golpistas de 1964.

Outro dado de relevância significativa foi a volta dos exilados: Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, Miguel Arraes, João Amazonas, Giocondo Dias, Darcy Ribeiro, Waldir Pires, Herbert de Souza (o Betinho), Wladimir Palmeira, Luís Travassos, Apolônio de Carvalho, entre outros, com suas vastas experiências reforçaram a luta pelo fim do regime.

Foi a conjugação de esforços das forças de esquerda e dos setores democráticos que possibilitaram a derrota do regime em 1985. Um período de 21 anos de trevas, cujo a mácula ainda permanece. Vide o golpismo tentado no dia 8 de janeiro de 2023.

A frente democrática

Na impossibilidade de nominar os milhares de democratas e progressistas, não necessariamente militantes ou quadros da esquerda brasileira, corro o risco de omissão ao citar alguns que tiveram papel destacado na derrota do regime no campo do parlamento: Fernando Henrique Cardoso, Roberto Requião, Marcos Freire, Almino Afonso, Tancredo Neves, Pedroso Horta, Franco Montoro, Paulo Brossard, Orestes Quércia, Itamar Franco, Pedro Simon, Alencar Furtado, Francisco Pinto, Mário Covas, Fernando Lyra, Severo Gomes, Fernando Gasparian, Alceu Colares, Eduardo Suplicy, Alberto Goldman, Marcelo Gato, Lysâneas Maciel, Marcelo Cerqueira, Modesto da Silveira, Henrique Santillo, J.G. de Araújo Jorge, Délio dos Santos, Airton Soares, Freitas Nobre, Fernando Sant’Ana, Edson Khair e muitos outros.

Alberto Cantalice é diretor de comunicação da Fundação Perseu Abramo e membro do Diretório Nacional do PT

1A Operação Condor (Plan Cóndor) foi estabelecido oficialmente em 25 de novembro de 1975 em uma reunião realizada em Santiago do Chile entre Manuel Contreras, chefe da DINA (polícia secreta chilena) e os líderes dos serviços de inteligência militar da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Foi uma campanha de repressão política e terror de Estado levada a cabo pelas ditaduras de direita, com apoio dos Estados Unidos, contra opositores.