Sociedade

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil[/caption]

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil[/caption]

Censo de 2022: pluralidade, crescimento evangélico desacelerado, desigrejados

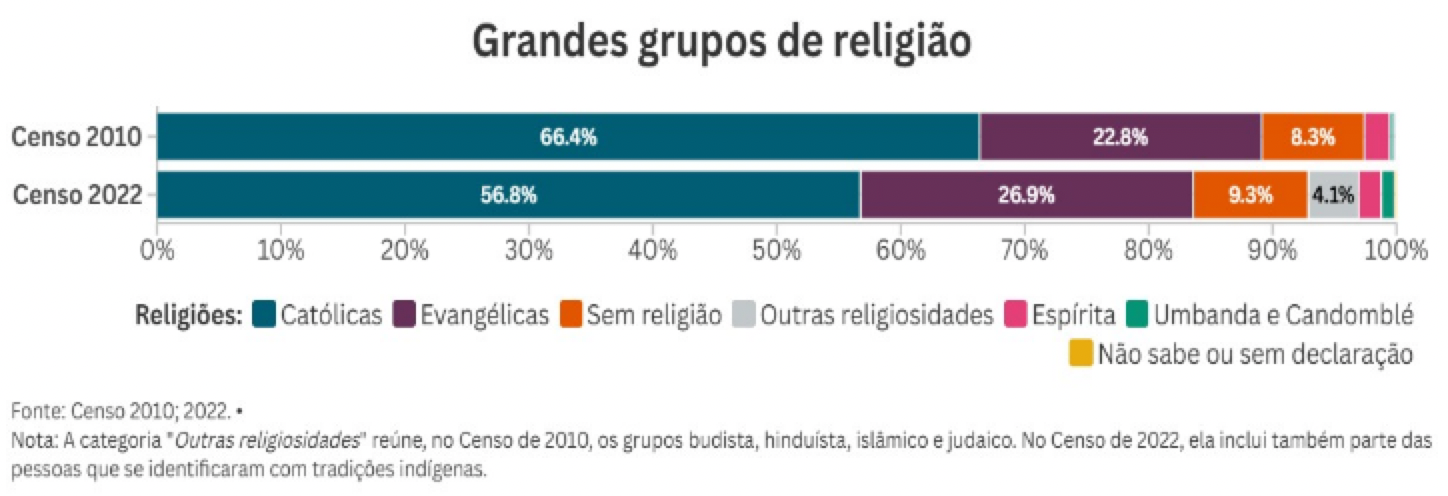

Em 1970, os evangélicos representavam 5% da população brasileira. Em 2010, esse número saltou para 21,6%. Em 2022, eram 26,9% da população, o equivalente a cerca de 47,4 milhões de pessoas. Ainda não foram desagregados os dados por denominação.

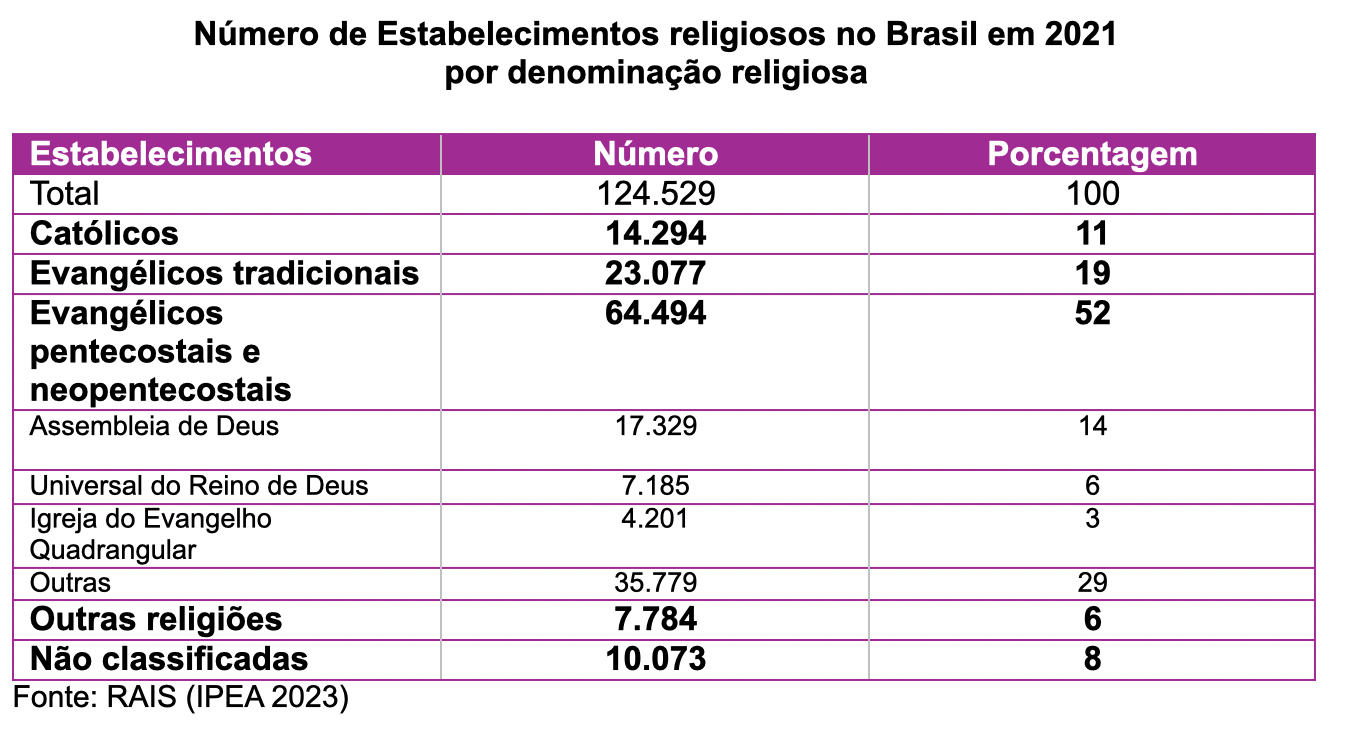

Os dados censitários confirmam o estudo Nota Técnica Crescimento dos estabelecimentos evangélicos no Brasil nas últimas décadas, de Fernanda Negri e outros, que revela o crescimento dos estabelecimentos religiosos no Brasil nos últimos 20 anos. Entre os 124.529 estabelecimentos existentes no país em 2021, 52% são evangélicos pentecostais ou neopentecostais, liderando o resultado, seguidos por 19% evangélicos tradicionais e 11% de católicos. (Ipea, 2023).

Entre os evangélicos pentecostais, a Assembleia de Deus é a que possui o maior número de estabelecimentos, 14%. Apenas 8% dos estabelecimentos não puderam ser identificados, pois grande parte é composta por associações comunitárias, beneficentes ou educacionais. O estudo destaca uma notável tendência de crescimento, tanto em números absolutos quanto na dispersão geográfica em todo o território brasileiro. O avanço tem sido especialmente marcante no interior do país nos últimos anos, representando uma mudança significativa em relação ao crescimento anterior concentrado nas grandes cidades. (Ipea, 2023).

Número de Estabelecimentos religiosos no Brasil em 2021 por denominação religiosa

Principais achados do Censo de 2022

-

O Brasil continua majoritariamente cristão, mas com queda de 12% no total desde 1980.

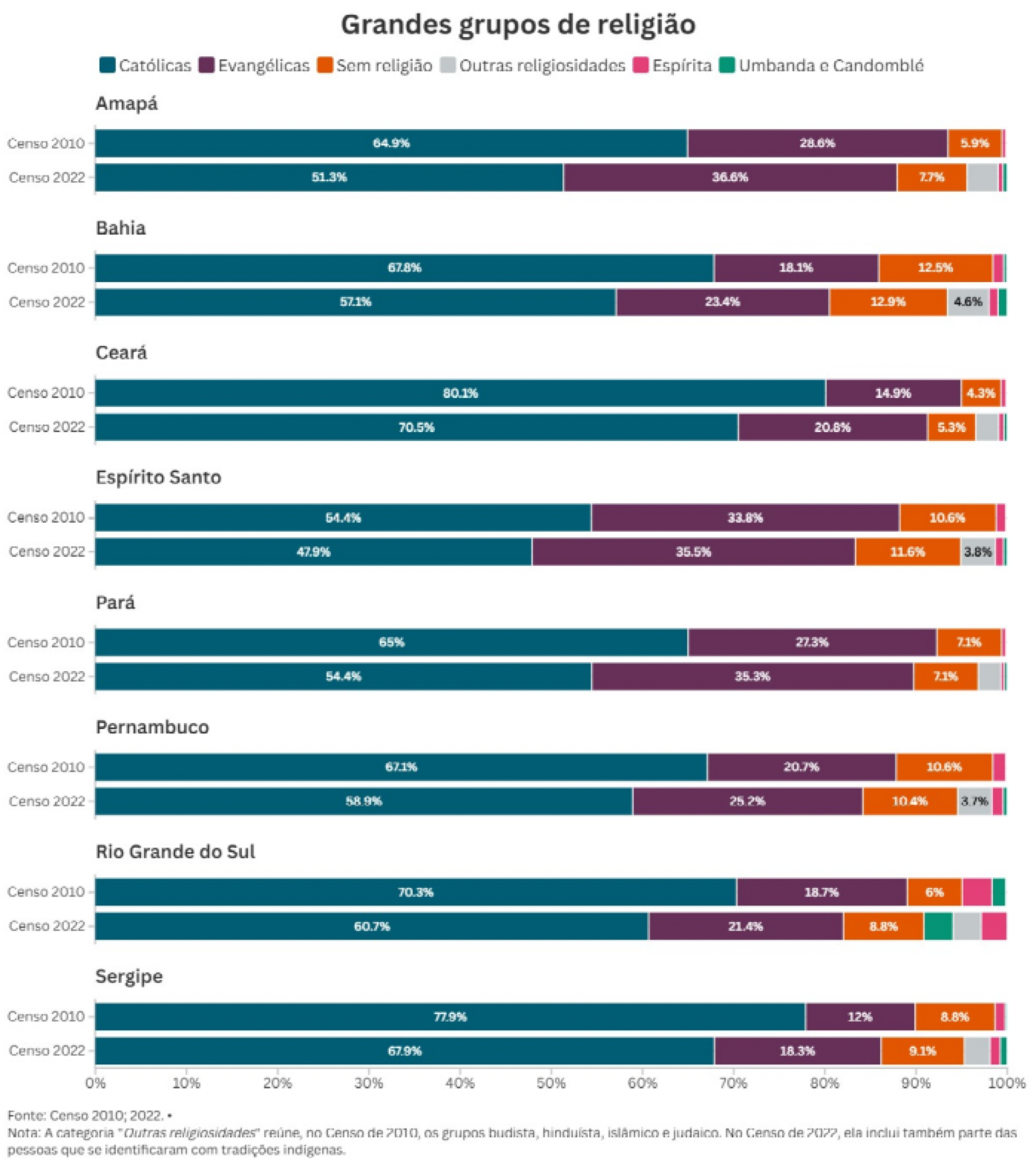

- Queda do Catolicismo - Em 2010, 65,1% da população com 10 anos ou mais se declarava católica. Em 2022, esse número caiu para 56,7% (cerca de 100,2 milhões de pessoas). Ainda é a religião com maior número de adeptos, predominando em mais de 5 mil municípios.

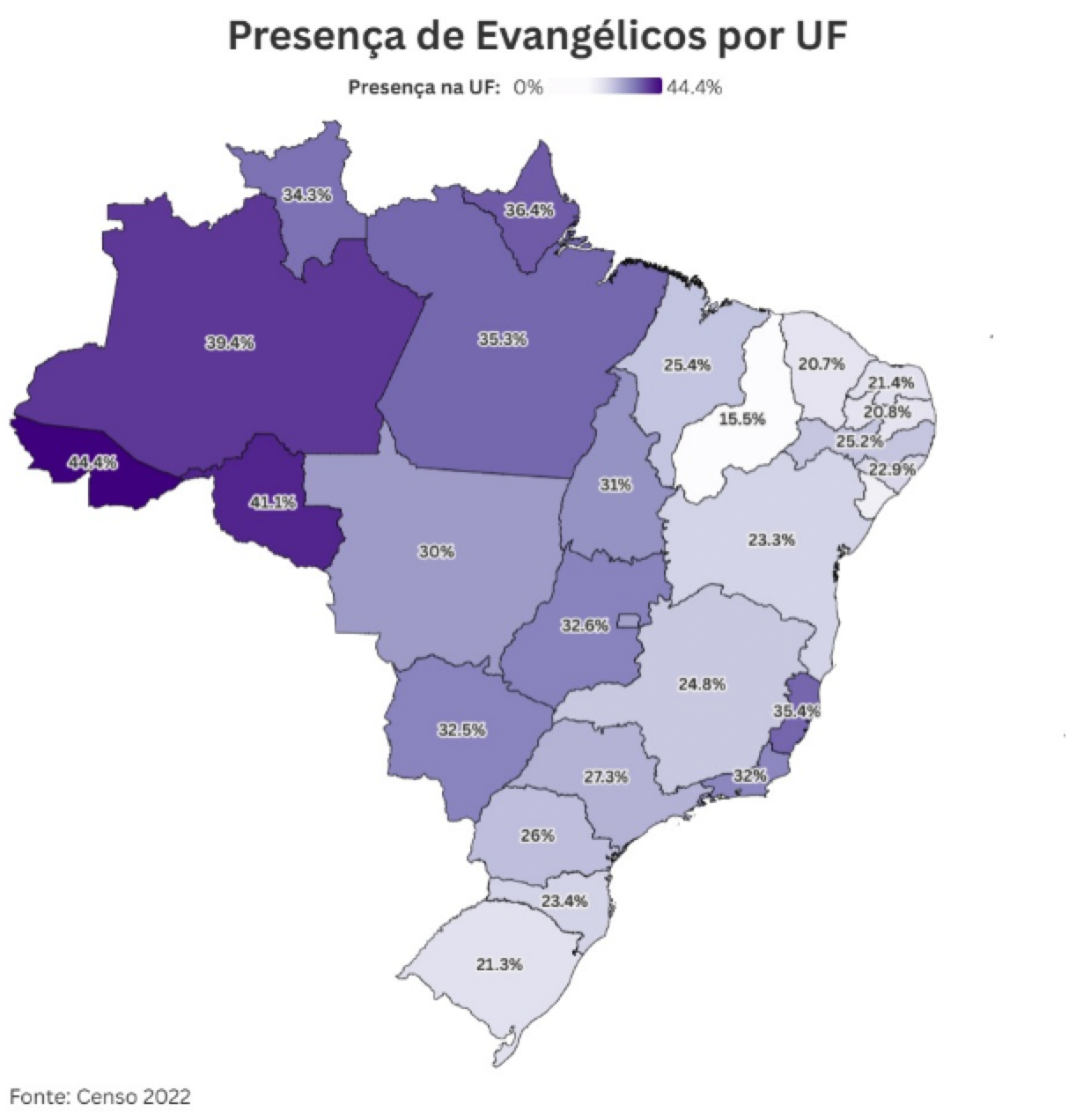

- Crescimento dos Evangélicos - Subiram de 21,6% em 2010 para 26,9% em 2022 (aproximadamente 47,4 milhões de pessoas). Já são o grupo majoritário em 244 cidades, sendo mais de 50% da população em 58 delas. A maior proporção está nas regiões Norte (36,8%) e Centro-Oeste (31,4%).

- Crescimento de Pessoas Sem Religião- Aumentaram de 7,9% para 9,3% da população (cerca de 16,4 milhões). A maioria são homens (56,2%) e a maior concentração está no Sudeste (10,6%).

- Outras Religiões - Espiritismo caiu de 2,2% para 1,8%, mas ainda é forte no Sudeste.

- Umbanda e Candomblé triplicaram: de 0,3% para 1,0% da população. Outras religiosidades cresceram de 2,7% para 4,0% 3.

- Perfil Sociodemográfico - Evangélicos têm perfil mais jovem: 31,6% têm entre 10 e 14 anos. Católicos são mais numerosos entre os mais velhos: 72% têm 80 anos ou mais. Espíritas têm os maiores níveis de escolaridade: 48% têm ensino superior completo.

Os dados disponíveis no site do IBGE permitem a realização de vários exercícios. É possível, por exemplo, identificar a proporção de evangélicos nas Unidade da Federação representadas por senadoras e senadores do Partido dos Trabalhadores. Conforme o gráfico a seguir, os estados com maior representação evangélica são Amapá, Espírito Santo e Pará. Em seguida vem Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Ceará. O Estado com menor proporção de evangélicos é Sergipe.

Censo 2022 - Primeiras análises

Alexandre Brasil, em artigo para a revistaFocus, da Fundação Perseu Abramo, ressalta que os dados sobre religião divulgados pelo IBGE em junho de 2025 vão de encontro à projeção de que, em 2030, o número de evangélicos iria superar o de católicos. O que temos na verdade, avalia, é um crescimento evangélico próximo do populacional, com pequenas variações e um possível teto em 1/3 da população1.

O que o Censo aponta, afirma Brasil, é um pluralismo religioso cada vez maior: aumento dos evangélicos, triplicação dos fiéis de religiões de matriz africana e presença crescente dos sem religião, o terceiro maior grupo, com 16,4 milhões de pessoas.

Vale lembrar que na categoria censitária “sem religião” estão agregados ateus, agnósticos e aqueles que não se identificam com nenhuma religião, mas que não necessariamente abandonaram crenças religiosas. São pessoas que “creem sem pertencer” (Toniol, 2009).

Na avaliação do ISER (2025), embora a presença pública e política dos evangélicos siga intensa, os números ficaram abaixo das projeções. Quanto ao grupo dos sem religião, que é majoritariamente jovem, seu aumento seria o resultado de uma maior liberdade de escolha e de uma menor transferência da fé entre gerações.

Para Toniol (2025), a grande questão colocada pelo Censo de 2022 é saber por que os evangélicos cresceram menos e o que a expectativa hiperinflacionada de crescimento evangélico revela sobre aqueles que a alimentaram. Vale a pena transcrever parte de sua resposta:

Os evangélicos foram frequentemente identificados, de maneira apressada, como responsáveis pelo avanço do conservadorismo e pela intensificação dos dilemas da democracia liberal.

(...) A visibilidade política amplificou sua presença na imaginação coletiva muito além do que os números indicavam. Poucos imaginavam que o crescimento, embora real, pudesse ser mais moderado.

O ritmo desacelerado registrado pelo Censo de 2022 contraria essas previsões e relativiza o impressionismo, muitas vezes repetido, de que o país caminhava inevitavelmente rumo a se tornar um “evangelistão”.” (Toniol, 2025, pag. 7)

O autor também destaca o fenômeno daqueles que se se identificaram para o recenseador simplesmente como “evangélicos” ou “cristãos”, inaugurando o fenômeno dos desigrejados característico da transição do modelo denominacional rígido para “formas mais fluidas de pertencimento, acompanhando a crescente individualização das trajetórias religiosas e a pluralização do campo evangélico” (Toniol, 2025, pag. 8).

Para Toniol, os desigrejados formam hoje a fronteira mais dinâmica e a força mais disruptiva da paisagem religiosa brasileira e já influenciam na política eleitoral:

A política evangélica, que antes orbitava figuras e denominações consolidadas, precisa agora lidar com lideranças fluidas e redes dispersas. A barulhenta campanha de Pablo Marçal no primeiro turno da disputa pela prefeitura de São Paulo ilustra essa nova lógica, capaz de capturar votos fora dos tradicionais canais institucionais. A reação crítica de líderes históricos, como Silas Malafaia, diante da ascensão de figuras como Marçal não é casual; revela o desconforto de quem vê a autoridade denominacional sendo desafiada por novas formas de mobilização, mais horizontais e adaptadas à lógica das redes”. (Toniol, 2025, pag. 9).

Para os pesquisadores da religião, afirma Toniol, o eixo da agenda de pesquisas da próxima década será a retração do cristianismo como um todo e o aumento dos sem religião. Duas questões precisarão ser respondidas: o que significa a desaceleração no crescimento evangélico e o que significa a interiorização das igrejas evangélicas em cidades pequenas e médias e o grande crescimento observado na região amazônica. Lembrando que o IPEA (2023) já havia identificado essa tendencia em seu levantamento de estabelecimentos religiosos feito a partir da RAIS.

- Protestantismo, pentecostalismo e neopentecostalismo: história, definições e principais questões

A racionalização e a secularização da sociedade ocidental, afirmava Weber no início do século 20, levou à perda da visão mágica e encantada do mundo, substituída por uma perspectiva científica e racional. Ou, como disse Peter Berger em 1967, a religião deixou de ser o “dossel sagrado” de significados e de ordem para a sociedade.

SECULARISMO - é a ideia de que o governo e outras instituições públicas devem ser separadas das influências religiosas. Defende que as decisões políticas e sociais devem ser baseadas em princípios racionais e universais, em vez de crenças religiosas específicas. Isso garante que todas as pessoas, independentemente de sua fé ou falta dela, sejam tratadas de maneira justa e igualitária.

Em 1999, Berger reconheceria que a religião continua a desempenhar um papel significativo em muitas partes do mundo. A secularização não acabou com as religiões, disse. Ao contrário, levou a um pluralismo que enfraquece certezas religiosas e abre possibilidades para novas escolhas, com a coexistência de diferentes religiões e de discursos religiosos e seculares.

As conclusões de Berger, que se confirmaram nos dados censitários brasileiros, são acompanhadas por diversos outros pesquisadores da religião, sobretudo a partir da análise do pentecostalismo. Em “Protestantes, os radicais que mudaram o mundo”, Alec Ryrie (2017) defende que a história do protestantismo é a história da redescoberta do enamoramento do cristão ocidental com Deus, sem a intermediação de quem quer que seja que pretenda controlar, institucionalizar e regulamentar a relação das pessoas com a divindade.

PROTESTANTISMO - ramo do cristianismo que surgiu no século XVI como um movimento de reforma contra práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana. Os principais pontos que caracterizam o protestantismo incluem: a crença de que a Bíblia é a única autoridade em questões de fé e prática; a doutrina de que a salvação é alcançada somente pela fé em Jesus Cristo, e não por obras; a ideia de que todos os cristãos têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de um intermediário sacerdotal; e o reconhecimento de apenas dois sacramentos (batismo e eucaristia), em contraste com os sete sacramentos da Igreja Católica. O protestantismo se divide em várias denominações, como luteranos, calvinistas, anglicanos, metodistas, batistas, entre outros.

É essa necessidade de retomar a experiência de enamoramento de Deus que faz da história do protestantismo uma história de cismas e renovações. Do luteranismo revolucionário e contestador de 1520 à igreja Batista e dos Quakers na Inglaterra de 1640, dessas aos movimentos revivalistas nos Estados Unidos, origem do pentecostalismo e do neopentecostalismo, vemos um movimento constante de quebra de hierarquias entre o crente e a divindade.

REVIVALISMOE AVIVAMENTO - o revivalismo é um fenômeno religioso que busca reviver a espiritualidade intensa e autêntica das origens do cristianismo, especialmente em momentos de crise ou estagnação espiritual. Teve grande impacto nos Estados Unidos e em outros países, principalmente entre os séculos 18 e 19, com os chamados “Great Awakenings” (grandes despertamentos), que influenciaram profundamente a cultura protestante. Suas características são a ênfase na conversão pessoal, com forte apelo emocional; as pregações fervorosas de líderes como Jonathan Edwards e George Whitefield; cultos com música, oração espontânea e manifestações espirituais, como o dom de línguas (glossolalia); expansão missionária e fundação de novas igrejas; e crítica à formalidade religiosa. Enquanto o revivalismo é um movimento organizado que cria as condições para que os avivamentos aconteçam, esses são definidos como experiências espirituais intensas e espontâneas, geralmente coletivas, que reacendem a fé.

No avivamento de Topeka, Kansas, em 1901, Charles Parham defendeu a ideia de que falar em línguas era um dos sinais que acompanhavam o batismo do Espírito Santo. Embasava sua convicção na experiência do Pentecostes, conforme registrado em Atos 2:1-4, e nas declarações bíblicas neotestamentárias, segundo as quais esse mesmo sinal foi testemunhado em Jerusalém, Cesaréia, Éfeso e Corinto.

1 E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar; 2 E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.3E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4 E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem2.

O pentecostalismo surge em 1906, durante o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. O movimento foi liderado por William J. Seymour, um pregador afro-americano influenciado pelo movimento de santidade e pelo avivamento de Topeka, Kansas. Seymour foi uma figura central no movimento pentecostal. Nascido em 2 de maio de 1870 em Centerville, Louisiana, ele era filho de ex-escravos.

MOVIMENTO DE SANTIDADE - corrente espiritual que preparou o terreno para o surgimento do pentecostalismo. Surgiu no século XIX, principalmente nos EUA, como uma renovação dentro do metodismo. Enfatizava a santificação pessoal e a busca pela perfeição cristã em vida, com base na ideia de que o crente poderia viver livre do pecado através da ação do Espírito Santo. Pregava uma experiência espiritual chamada “segunda bênção”, que vinha após a conversão e levava à santidade prática.

PENTECOSTALISMO –movimento cristão dentro do protestantismo que enfatiza uma experiência direta e pessoal com Deus, especialmente por meio do Batismo no Espírito Santo, visto como uma segunda experiência espiritual após a conversão, geralmente acompanhado pelo falar em línguas (glossolalia). Outras de suas características são os dons espirituais como profecia, cura divina, interpretação de línguas e milagres; os cultos vibrantes, marcados por música intensa, orações fervorosas e manifestações espontâneas do Espírito Santo; e ênfase na santidade. O termo vem de Pentecostes, evento bíblico descrito em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus.

- Protestantismo no Brasil

1ª Fase – Igrejas Protestantes Históricas

A Igreja Reformada Francesa chegou no Brasil durante a ocupação francesa (1555-1567) no Rio de Janeiro (RJ). A França Antártica recebeu Pierre Richier e Guillume Chartier, dois teólogos calvinistas que desempenharam papéis importantes na tentativa de estabelecer uma colônia protestante no Brasil durante o século 16.

Durante a ocupação holandesa no Brasil (1630-1654), a Igreja Reformada Holandesa se instalou em Recife (PE), onde estabeleceu mais de vinte congregações. Se dedicavam à pregação, ao cuidado de órfãos e necessitados, além da conversão dos indígenas e sua formação como pastores.

Durante o Império (1822–1889), o catolicismo era a religião oficial do Estado. Embora o artigo 5º da Constituição de 1824 permitisse a liberdade de culto privado para estrangeiros, o culto público não católico era proibido:

Art. 5A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do Templo.

A presença protestante começou a se consolidar mais visivelmente a partir da segunda metade do século 19, especialmente com a chegada de imigrantes europeus (alemães, suíços e outros) que trouxeram suas tradições religiosas, incluindo o luteranismo e o calvinismo.

No dia 10 de maio de 1855 o casal Robert Reid Kalley e Sarah Pouton Kalley, ele pastor e médico escocês e ela musicista e pedagoga inglesa, fundaram a Igreja Congregacional em Petrópolis (RJ). Em 1858, fundariam a Igreja Evangélica Fluminense, no Rio de Janeiro.

Em 1859, chegaria o missionário norte americano Ashbel Green Simonton, que funda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em1867, Junius Estaham Newman, também norte americano, fundou a Igreja Metodista do Brasil, em Piracicaba (SP). Em 1882, os missionários norte-americanos William Buck Bagby e Anne Luther Bagby estabeleceram no Brasil a Igreja Batista, em Salvador (BA).

Em 1890, os norte-americanos Lucien Lee Kinsolving e James Watson Morris fundaram a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em Porto Alegre (RS).

Em 1896, o missionário norte-americano Huldreich F. Graf funda a primeira Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, em Gaspar Alto (SC).

2ª fase - Pentecostalismo Clássico (1910–1970)

Enquanto as denominações protestantes históricas se dirigiram ao Sudeste (congregacionais, presbiterianos, metodistas e salvacionistas), ao Rio Grande do Sul (luteranos e episcopais) e à Bahia (batistas), a Assembleia de Deus começou no extremo Norte do país. Os missionários pioneiros eram todos suecos, ao contrário do que acontecia da Bahia para o Sul, onde quase todos eram americanos e britânicos. A Assembleia de Deus, fundada em 1910, em Belém (PA), pelos missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, vindos de Chicago, onde haviam se convertido ao pentecostalismo.

A segunda igreja pentecostal fundada no Brasil foi a Congregação Cristã no Brasil, em 1911, em São Paulo (SP), pelo imigrante italiano Luigi Francescon.

Em 1930, foi criada a Igreja Pentecostal do Brasil, em São Paulo (SP), por Leivas Macalão, uma das figuras mais influentes no cenário pentecostal brasileiro. É lembrado por seu papel fundamental na fundação e expansão do Ministério de Madureira, uma das principais ramificações das Assembleias de Deus no Brasil. Sob sua liderança, a igreja cresceu de forma expressiva, estendendo sua influência para várias regiões do Brasil. Macalão também teve uma forte presença internacional, representando o Brasil em conferências pentecostais e visitando igrejas ao redor do mundo.

Em 1951, seria a vez da fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular, em São João da Boa Vista (SP), pelo norte-americanos Harold Williams e pelo peruano Jesus Hermínio Vasquez Ramos, vindos da Bolívia.

Uma característica da IEQ foi a divulgação da fé pentecostal em tendas que viajavam pelo estado de São Paulo e Paraná. Na década de sessenta, já sob a liderança do Pastor George Russell Faulkner, estabeleceu-se a meta de levar a mensagem à cada capital de estado sendo depois espalhada nos outros municípios. As tendas passavam e deixavam uma nova comunidade formada.

Em 1956, foi fundada a Igreja Brasil para Cristo, em São Paulo (SP), por Manoel de Mello e Silva. Em 1958 foi criada a Igreja Pentecostal da Bíblia, por Epaminondas Silveira Lima, em Jabaquara (SP). Em 1960, foi fundada a Igreja de Nova Vida, por Robert McAlister, no Rio de Janeiro (RJ). De família evangélica, McAlister pregou nas Filipinas, Hong Kong e Índia. Em 1959, veio para o Brasil. Foi comprador da Rádio Relógio, uma das primeiras emissoras evangélicas do Brasil. Em 1962, foi fundada a Igreja Pentecostal Deus é Amor, em São Paulo (SP), por David Miranda. Na sequência, tivemos a fundação da Igreja Missionária Evangélica, em Piraí (RJ), por Acioly Brito, em 1963; da Igreja Casa da Benção, em Belo Horizonte (MG), por Daniel de Oliveira, em 1964; e a Igreja Cristã Maranata, em 1968, em Vila Velha (ES), por Adílio Teixeira Gueiros e outros.

Nos anos 1960 e 1970 o Brasil também foi visitado por representantes do movimento evangélico tradicional norte-americano. O caso mais conhecido é o de Billy Graham, membro da Igreja Batista e conselheiro espiritual de inúmeros presidentes dos Estados Unidos. Teve vários programas de rádio e televisão, cuja audiência superou os 2 bilhões de pessoas no mundo todo. Segundo a associação que leva seu nome, Graham pregou em 185 dos 195 países do mundo e converteu ao Cristianismo mais de 3 milhões de pessoas.

3ª fase – Neopetencostalismo (1977 até hoje)

Para as novas igrejas, surgidas principalmente na década de 1970, a felicidade terrena ganha um destaque inédito. (Mesquita, 2007, p. 118).

O neopentecostalismo, como vimos, surgiu nos Estados Unidos nos anos 1960, como uma ramificação do pentecostalismo tradicional. Ele foi fortemente influenciado pelo movimento carismático, que enfatizava experiências diretas com Deus por meio dos dons do Espírito Santo — como cura divina, profecias e o falar em línguas. Entre seus pregadores mais influentes estão Kenneth Hagin, Oral Roberts, Pat Robertson e Kenneth Copeland. Chegou ao Brasil na década de 1970, influenciado diretamente pelos movimentos americanos.

MOVIMENTO CARISMÁTICO - No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, os cristãos das igrejas tradicionais nos Estados Unidos, Europa, e outras partes do mundo começaram a aceitar a ideia pentecostal de que o batismo no Espírito Santo está disponível aos cristãos de hoje. O movimento carismático começou a crescer nas principais denominações. Emergiram carismáticos episcopais, luteranos, católicos, metodistas, batistas e durante esse período de tempo, carismático foi utilizado para se referir a movimentos semelhantes que existiam dentro das denominações. Pentecostais, por outro lado, usaram o termo para se referir àqueles que faziam parte das igrejas e denominações que cresceram a partir do início do avivamento da rua Azusa. Ao contrário dos pentecostais clássicos, que formaram estritamente congregações ou denominações pentecostais, carismáticos adotaram como seu lema, "floresça onde Deus plantou você."

O missionário Romildo Ribeiro Soares (R.R. Soares) foi o principal responsável por trazer os ensinamentos de Hagin ao Brasil. Ele adaptou a teologia da Confissão Positiva ao contexto brasileiro, fundando em 1980 a Igreja Internacional da Graça de Deus e criando um império midiático com televisão, rádio, editoras e gravadoras. Além de R.R. Soares, outros líderes brasileiros influenciados por Hagin incluem Valnice Milhomens (Ministério Palavra da Fé), Miguel Ângelo (Igreja Cristo Vive) e Silas Malafaia (Assembleia de Deus Vitória em Cristo).

TEOLOGIA DA CONFISSÃO POSITIVA - também conhecida como Teologia da Palavra da Fé, é uma vertente do cristianismo pentecostal que ensina que as palavras têm poder espiritual e que, ao declarar com fé as promessas de Deus, o crente pode atrair bênçãos materiais e espirituais para sua vida.

Kenneth Hagin fundou o Rhema Bible Training Center nos Estados Unidos, e sua versão brasileira, o Centro de Treinamento Bíblico Rhema Brasil, é hoje a maior unidade do Rhema fora dos Estados Unidos, com cerca de 110 centros de treinamento espalhados pelo país. O líder atual é o Apóstolo Guto Emery, presidente do Ministério Verbo da Vida.

TEOLOGIA DA PROSPERIDADE— também conhecida como Evangelho da Prosperidade ou Palavra da Fé — é uma doutrina religiosa que associa fé à conquista de bens materiais, saúde e sucesso pessoal.

Kenneth Copeland foi discípulo de Kenneth Hagin e é um dos principais nomes do movimento Palavra da Fé. Seus ensinamentos sobre prosperidade financeira como sinal da bênção divina, declaração de fé como ferramenta de transformação e autoridade espiritual do crente foram amplamente traduzidos e divulgados no Brasil por editoras evangélicas e por igrejas que seguem a linha da Palavra da Fé.

Oral Roberts, em 1954, introduziu o conceito de “Vida Abundante”, prometendo que Deus recompensaria sete vezes mais aqueles que contribuíssem financeiramente para o ministério. Em 1955, publicou o livro “A Fórmula de Deus para o Sucesso e a Felicidade”, consolidando a ideia de que prosperidade é resultado direto da fé e da generosidade financeira.

Seu modelo de ministério — baseado em cura divina, prosperidade financeira e evangelismo televisivo — foi amplamente replicado por pregadores brasileiros como R.R. Soares (Igreja Internacional da Graça de Deus), Silas Malafaia (Assembleia de Deus Vitória em Cristo), Valdemiro Santiago (Igreja Mundial do Poder de Deus) e Edir Macedo (Igreja Universal do Reino de Deus).

Pat Robertson teve uma influência significativa no Brasil, especialmente por meio do tele evangelismo. O programa “The 700 Club” (Clube 700), criado por Robertson nos EUA, foi transmitido no Brasil em diferentes momentos. Nos anos 1990, pela Rede Manchete e nos anos 2000 pela Rede Gospel, Rede Bandeirantes e Rede 211. O programa misturava pregação, testemunhos, entrevistas e comentários políticos, e foi um dos primeiros formatos de televisão cristã com produção profissional a chegar ao Brasil, influenciando diretamente o estilo de programas evangélicos brasileiros.

Robertson fundou a Christian Broadcasting Network (CBN), que se tornou um modelo para redes cristãs brasileiras como a Rede Gospel (ligada à Igreja Renascer), Rede Aleluia (ligada à Igreja Universal) e TV Mundial (ligada à Igreja Mundial do Poder de Deus). Embora Robertson não tenha atuado diretamente no Brasil, suas ideias conservadoras — como a defesa do criacionismo, críticas ao feminismo e à homossexualidade, e o uso da religião como ferramenta política — inspiraram líderes evangélicos brasileiros que também se engajaram em pautas políticas e sociais.

O marco da chegada do neopentecostalismo no Brasil é 1977, ano da fundação, por Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, no Rio de Janeiro. Nos anos 1980 surgiriam a Comunidade Cristã Paz e Vida, criada por Juanribe Pagliarin, em São Paulo (SP); a Igreja Renascer em Cristo, criada por Estevam Hernandes e sua esposa Sônia Hernandes, em São Paulo (SP); o Ministério Palavra da Fé, por Valnice Milhomens Coelho, em Recife (PE).

Nos anos 1990 foram fundadas a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, por Robson Rodovalho, em Brasília (DF); a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, por Valnice Milhomens Coelho, em Recife (PE); a Igreja Mundial do Poder de Deus, por Valdemiro Santiago, um ex-bispo da IURD, em Sorocaba (SP); a Igreja Evangélica Cristo Vive, por Miguel Angel da Silva, no Rio de Janeiro (RJ); a Igreja Bola de Neve, por Rinaldo Luiz de Seixas, em São Paulo (SP), no Brás; a Igreja Apostólica Fonte da Vida, por César Augusto Machado de Sousa e sua esposa Rúbia Pinheiro Fernandes de Sousa, em Goiânia (GO).

GUERRA ESPIRITUAL - no contexto do neopentecostalismo é uma prática e crença que envolve a luta contínua entre forças divinas e demoníacas. Os adeptos acreditam que muitos problemas pessoais, sociais e nacionais são causados por influências malignas que precisam ser combatidas através de orações, jejuns e rituais específicos.

Os anos 2000 veriam surgir outras novas denominações, como é o caso da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Seu fundador, Agenor Duque, é ex-pastor das Igrejas Universal e Mundial. Em 2011, foi criada a Igreja Cidade Refúgio, em São Paulo (SP). É comandada pela pastora Lanna Holder e sua esposa Rosania Rocha e tem sido um ponto de acolhimento para a comunidade evangélica LGBTQIA+.

A “árvore evangélica” apresentada na sequência teve como base o infográfico elaborado por A. Barros e C. Roberto para o “Dossiê Evangélicos no Brasil” da Revista de História da Biblioteca Nacional, (edição de dezembro de 2012, pp. 22-23), conforme apresentado por Juliano Spyer (2020:48)3.

Carneiro (1998) propõe uma tipologia da participação política entre evangélicos, lembrando que a mobilização social desenvolvida por igrejas e grupos confessionais não se limita a atividades religiosas, envolve também reuniões administrativas, campanhas de interesse social, eleições de lideranças da igreja e organização de trabalho voluntário. Segundo ele, “é em atividades desse tipo que boa parte da população é introduzida no mundo da representação e negociação de interesses” (Cunha, 1998: 183)

-

Não-carismático, com moderada autonomia local e participativoigrejas Batista, Presbiteriana, Adventista, Congregacional e Metodista.O poder é transmitido segundo regras racionais legais e a tradição. Igrejas locais mantém vínculo com organizações nacionais e internacionais sem perder autonomia. Garantia formal da participação dos fiéis nos assuntos da igreja.

-

Carismático, com moderada autonomia local e moderadamente participativo: Igrejas locais com alguma autonomia e algum espaço institucional para participação dos fiéis. Assembleia de Deus.

-

Carismático, descentralizado e participativo. Igrejas que são divisão avivadas ou pentecostalizadas de igrejas tradicionais. Combina liderança carismática com algum espaço para a participação dos fiéis.Igrejas Renovadas em geralcomo Metodista Waleyana, Maranata e Batista Renovada.

-

Carismático, descentralizado e moderadamente participativo: Predomínio do elemento carismático, acentuado localismo e pouca clareza em relação à participação dos fiéis. Pequenas igrejas, como Nova Vida, Congregação Cristã, Deus é Amor e Casa da Benção.

-

Carismático, centralizado e não participativo: Carisma como único elemento de organização do poder. Igreja Universal do Reino de Deus. Direção nacional centraliza atividades administrativas e religiosas da igreja.

-

O pentecostalismo e o neopentecostalismo na percepção das universidades brasileiras

Análises sobre pentecostalismo foram, desde sempre, marcadas por divergências entre seu caráter transformador ou conservador. Para Cecília Loreto Mariz, um dos grandes nomes da sociologia da religião no Brasil, orientanda de doutorado de Peter Berger, esse debate conduz a uma questão que se atualiza até hoje: a transformação do indivíduo pode levar à mudança social mais ampla ou está fadada apenas a reforçar a ordem dominante? Se é verdade que todos os pesquisadores reconhecem que a conversão ao pentecostalismo leva a uma transformação do indivíduo, também é verdade que eles discordam quanto ao que significa esta mudança.

O debate começou nos anos 1960, com os trabalhos de Emílio Willens (1967) e Christian Lavile D’Epinay (1967), que acreditam que o pentecostalismo é um instrumento importante de integração social do indivíduo em uma sociedade urbana em intenso processo de transformação. Willens, weberiano, ressalta em seus livros os elementos do pentecostalismo que rompem com a tradição enquanto D’Epinay considera que o pentecostalismo é conservador, defende o status quo e é alienador.

Essa percepção dividida seria uma tônica também nas universidades brasileiras. No artigo Perspectivas sociológicas sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, de 1995, Cecília Loreto Mariz, assim resumiria esse confronto:

(...) [Se] há um acordo quanto ao papel do pentecostalismo como protetor contra a anomia, por outro há uma discordância quanto ao potencial transformador do pentecostalismo. Há uma concordância que esta é uma religião do pobre e do oprimido em geral, mas discorda-se se ela ajuda a transformar a vida do oprimido ou se reforça esta sua opressão.” (Mariz,1995:27)

Interpretações antagônicas sobre o neopentecostalismo no Brasil terão seguidores nas décadas seguintes nos estudos da própria Cecília Mariz, Peter Fry, Carlos Rodrigues Brandão, Francisco Rolim, Regina Novaes, Reginaldo Prandi, Ricardo Mariano, Antônio Flávio Peirucci e Maria das Dores Machado. Em Pentecostais no Brasil (1985), Francisco Rolim relacionaria o crescimento do pentecostalismo com o retrocesso da luta operária e enfatizaria o seu papel legitimador do status quo e da exploração de classe. Já em Os escolhidos de Deus, Regina Novaes (1985) diria que a conversão ao pentecostalismo contribui para o desenvolvimento da cidadania entre os conversos.

Em Perto da magia e longe da política, Reginaldo Prandi (1992) apontaria sobretudo para o conservadorismo político pentecostal. Na mesma linha, Ricardo Mariano e Antônio Flávio Peirucci publicaram o artigo O envolvimento dos pentecostais na eleição de Collor (1992), no qual mostraram como os líderes pentecostais em geral rejeitavam Lula e o Partido dos Trabalhadores.

Em Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam (2020), livro que foi a espinha dorsal e inspiração deste documento, Juliano Spyer questiona o desconhecimento que as elites pensantes do país têm em relação ao cristianismo evangélico apesar da rica e extensa literatura acadêmica produzida nas últimas décadas sobre o assunto. O autor considera que é preconceito de classe a dificuldade que pessoas das classes média e alta alegam ter para dialogar com evangélicos.

Mais de duas décadas antes, Cecília Mariz diria que se é verdade que grupos pentecostais e neopentecostais são, muitas vezes, os deflagradores de guerras religiosas com suas atitudes antiecumênicas e suas agressões a grupos afrobrasileiros, eles seriam vítimas de outro tipo de guerra religiosa: encabeçada pela mídia e por intelectuais, cuja atitude negativa se originaria de preconceitos que em geral se têm contra as classes mais desprivilegiadas educacional e materialmente.

Na sua opinião, trabalhos como Remédio Amargo (1991), de José Bittencourt Filho padecem de um preconceito racionalista, onde a crítica ao emocionalismo baseia-se no pressuposto de que a emoção não leva à experiência da verdade religiosa, como se só se chegasse a esta pela razão.

A experiencia religiosa emocional e mágica tem sido frequentemente acusada de alienada. (...). Como muitos dos líderes e membros destes movimentos não vieram de um universo secular e racionalista, não dispõem de instrumentos intelectuais para acompanhar a discussão de crítica ao racionalismo. Também por ter sido poucos treinados na forma racional de argumentar, não enfatizam uma teologia religiosa como fazem aqueles de camada média. (...) . Assim, parte substancial das críticas ao neopentecostalismo padece de preconceitos racionalistas das camadas médias intelectualizadas. (Mariz, 1995: 43-44)

Para Ari Pedro Oro, em Podem passar a sacolinha (1992), o pagamento do dízimo demonstraria que as igrejas pentecostais seriam exploradoras dos mais necessitados. Para Cecília Mariz, poucos anos depois, seria preciso entender que, para o fiel, dar é se tornar credor de Deus e assim ter bastante poder. Nessa percepção, o dízimo é uma despesa que tem lógica e que é legitima:

No ato de pagar dízimos e fazer ofertas o pobre se descobre capaz de dar. Quem dá é quem tem poder; quem recebe é quem não tem, daí a pobreza, a fraqueza, a submissão, que são reforçados simbolicamente quando se recebe. (...) Receber é depender. Junto com a esmola vem a humilhação. Todos almejam ser os que fazem a caridade. Como o pentecostalismo não dá aos pobres, mas recebe deles, faz com que esses pobres deixem de ser subjetivamente pobres (...). Abandona-se a teodicéia da redenção pela pobreza e sofrimento. (Mariz, 1995:46-47)

Paul Freston, em Protestantes e política no Brasil (1993), via nas doações um compromisso com um novo estilo de vida, podendo substituir gastos com drogas e remédios. Em A Oração do Traficante, Christina Vital qualifica como simplificadora e preconceituosa a percepção de que o traficante não pode se converter. Por sua vez, Andrew Johnson, sociólogo da religião que estudou as prisões do Rio de Janeiro, afirma que o cristianismo evangélico fortalece o preso e dá a ele condições mais favoráveis de sobrevivência no sistema.

Spyer, a partir de revisão da literatura e de seu próprio trabalho de investigação, acredita que o crescimento do cristianismo evangélico no Brasil tem menos a ver com pastores carismáticos e mais com o papel das igrejas na melhoria as condições de vida dos mais pobres. Ou seja, não seria apenas uma aposta no sobrenatural, mas uma escolha feita a partir da observação, pelo indivíduo, da experiencia de pessoas que moram no seu entorno, nas periferias e nas favelas.

A revisão bibliográfica feita por Spyer mostra que desde que se iniciou a migração massiva de nordestinos pobres para as cidades, em meados do século 20, foram as igrejas evangélicas que proveram conforto emocional e dinheiro para os momentos de dificuldade. Além de intermediar o acesso a empregos, consultas com profissionais de saúde, advogados ou representantes do poder público, conseguem vagas em clínicas de desintoxicação. Ao fazê-lo, estariam reforçando entre os mais vulneráveis o sentimento de dignidade e de respeito próprio, produzindo uma narrativa de vida alternativa, por exemplo, para jovens sem ocupação que consideram entrar para o crime ou para ex-criminosos e dependentes químicos que precisam refazer suas vidas.

Seus dados de campo demonstram que entre os evangélicos é evidente o aumento do investimento familiar em educação e nos cuidados de saúde. Mudanças essas que geralmente conduzem à ascensão econômica. O ambiente de muitas das igrejas evangélicas por ele visitadas estimulava a disciplina pessoal (com o fim do alcoolismo e, consequentemente, da violência doméstica/fortalecimento da mulher), promovia a cultura do empreendedorismo, fortalecia a atuação protetora de redes de ajuda mútua e incentivava o investimento em instrução profissional.

Para Spyer, pretos e pardos pobres convertidos ao protestantismo ascendem socialmente e ocupam o espaço dos brancos de herança católica, inclusive se fazendo presentes dentro do Estado. Nesse sentido, afirma, o cristianismo evangélico estaria deixando de ser apenas uma categoria religiosa e estaria se tornando um meio para constituir uma nova classe média brasileira – no sentido sociológico do termo – como resultado de investimentos na educação e não apenas em termos de aumento de renda.

-

Fé que constrói/Fé que desafia

O fato de as igrejas pentecostais atraírem os mais pobres foi confirmado ainda nos anos de 1990, com a publicação de Perfil Socioeconômico dos seduzidos à IURD em Pernambuco, de Roberta Carneiro Campos (1994), Cinco teses equivocadas sobre as novas seitas populares, de Wilson Gomes (1994) e Censo Institucional Evangélico (CIN) e Governo das almas: as denominações evangélicas no grande Rio, de Rubem César Fernandes (1993 e 1994). Tais publicações evidenciaram que o pentecostalismo e o neopentecostalismo atraem os mais oprimidos entre os pobres: a mulher, o doente, o velho – e os que vivem em crise – como o alcoolismo (do próprio ou da família) e desemprego.

Na mesma década, Cecilia Mariz argumentava que seria possível identificar uma dimensão racionalizadora no sistema de crenças e rituais pentecostais que se difundiam na periferia do Rio de Janeiro e Recife, uma vez que faziam parte de uma estratégia dos atores sociais para lidar com a pobreza. Em Libertação e ética (1994), defendeu que, ao oferecer a libertação do mal, o pentecostalismo levaria o crente a se conceber como um indivíduo, com determinado grau de autonomia e poder de escolha, e a rejeitar a concepção de sujeito que se restringe a papéis tradicionalmente prescritos. Nessa linha interpretativa, sugere que o pentecostalismo oferece uma ordem, uma lógica para um grande contingente populacional que vive numa sociedade marcada pela desigualdade econômica e pela marginalidade social e política.

Em América Latina, pentecostalismo e capitalismo periférico (2015), Brand Arenari, professor no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense (UFF), defende que o pentecostalismo é uma manifestação religiosa de uma classe esquecida na periferia do capitalismo. Em um contexto em que a religião não era mais uma potência hegemônica e a economia tinha afirmado seu domínio, o pentecostalismo, ao contrário de outras religiões cristãs, tem um discurso sintonizado com os desejos e dramas gerados pelo capitalismo. A promessa de uma salvação intramundana se somou ao desejo de inclusão social por meio de sucesso material.

Em Revoluções no campo religioso (2019), Luiz Eduardo Soares afirma que o fluxo migratório interno e a urbanização foram importantes para o crescimento do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Para o autor, mudanças radicais de ambiente e de relações sociais alteram também o sujeito, que precisa se refazer combinando o que abandonou com as expectativas que a cidade traz. Embora, como bem afirma citando Ronaldo de Almeida de A Igreja Universal e seus demônios (2009), são complexas as mediações que intervém sobre as adesões. O suposto caráter conservador dos evangélicos, afirma, precisa ser mais bem discutido, uma vez que ainda é objeto de disputa no espaço da política.

Além disso, chama a atenção para uma questão que é fundamental: o projeto evangélico tanto pode implicar numa adesão acrítica quanto numa participação crítica no sistema político-econômico. O mesmo individualismo presente nas bricolagens espirituais individuais que caracterizam as classes médias urbanas contemporâneas também está presente no âmbito pentecostal. Ainda não sabemos se esse individualismo se transformará em egoísmo utilitário ou será uma experiência de autonomia:

Em síntese, mesmo não sendo correto o reducionismo que considera todo esse universo pentecostal conservador, (...) paralelamente, avança a individualidade, o que implica dizer: estão lançadas sementes de transformação muito mais profundas”. (Soares, 2019: 106)

5. Por um diálogo empático

Deus ajuda quem cedo madruga”

A conexão de fé com prosperidade está presente em diversos aspectos da sociedade brasileira. Assim como a entrega do dízimo é um ato de esperança no plano espiritual, o voto e o engajamento em políticas sociais representam a fé no coletivo, num Brasil mais justo e pacífico. Da mesma forma, as políticas públicas são resultado de um pagamento individual ao Estado (imposto) e podem ser ampliadas ou modificadas por meio da participação democrática.

Como vimos, o cristianismo evangélico oferece suporte econômico, psicológico, comunitário e educacional à população. Atua contra o alcoolismo, a violência doméstica e estimula a leitura, especialmente da Bíblia, como porta para outros saberes. Há um papel real dessas igrejas na promoção de cidadania e dignidade.

Problemas estruturais como desemprego, evasão escolar e insegurança pública afetam diretamente a todos e podem ser abordados por ações que dialoguem com os seus repertórios. As políticas públicas, ao identificar essas práticas, podem ampliar o seu alcance, sempre com respeito e oitiva às lideranças e comunidades religiosas locais.

Nesse processo, é fundamental apoiar lideranças religiosas que articulam fé com compromisso social, como aquelas que integram o Núcleo de Evangélicos do Partido dos Trabalhadores (NEPT), capazes de mediar pontes entre espiritualidade e cidadania. Da mesma forma, temos a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que nasceu em 2016, como um movimento que reúne evangélicos preocupados em promover a justiça social e todos os direitos garantidos pela Constituição de 1988 e pela legislação internacional de direitos humanos. Outros bons exemplos são a Igreja Redenção Baixada (Redenção BXD), que atua em Jardim Gramacho, Duque de Caxias (RJ), em favor de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e a Igreja Comuna, em São Gonçalo, que faz parte de um programa global de lideranças evangélicas que lutam pela justiça, pela defesa de direitos e combate à pobreza.

No dia 1º de maio de 2024, o governo Lula III lançou a campanha "Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo". A iniciativa traduz o pensamento do Presidente de que fé é justiça social andam de mãos dadas:

Em setembro de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou dois projetos de lei que atendem ao público evangélico. Um deles institui o Dia da Pastora e do Pastor Evangélico no país, e outro reconhece as expressões artísticas cristãs como manifestações culturais nacionais.

No mês seguinte, dezenas de igrejas e entidades evangélicas decidiram aderir ao programa social “Acredita”. Entre as igrejas conveniadas estão a Batista Renovada, Pentecostal, Metodista Wesleyana, Presbiteriana e Assembleia de Deus. Um protocolo de intenções já foi preparado pelo ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, para que pastores indiquem pessoas com baixa renda que podem aderir à plataforma, que prevê capacitação e linhas de crédito para incentivar o empreendedorismo.

A iniciativa do PT/Senado com a publicação de fascículos sobre evangélicos é sobretudo informar a parlamentares e assessorias. O desconhecimento é gigantesco e o acesso às evidências – especialmente as acadêmicas – não é um costume.Se a fé não é apenas experiência pessoal, mas prática social que mobiliza, organiza e transforma, ela pode ser elemento importante para a elaboração de políticas públicas mais sensíveis às realidades culturais e espirituais do povo brasileiro.

Há problemas? Sim. Embora o pentecostalismo exerça papel transformador nas periferias, ele também apresenta traços que dificultam o diálogo com setores progressistas. O anti-ecumenismo precisa ser estudado a fundo, contextualizado com outros elementos, como disputas territoriais e reforços identitários. Do mesmo modo a moral mais rígida dos pentecostais pode ter função de ordem e de proteção em contextos marcados por vulnerabilidade social e violência. Compreender essas posturas não significa concordar com elas, mas sim reconhecer seus fundamentos e significados.

Projetos democráticos como o do Partido dos Trabalhadores, que visam a inclusão e a justiça social, tem o desafio histórico de compreender a atuação religiosa não apenas como expressão doutrinária, mas como campo de disputa simbólica. Investir em debates pautados por valores universais — como justiça, compaixão e dignidade — é fundamental para o desenvolvimento de uma postura politicamente e eticamente mais respeitosa.

Por fim, como sugere Luiz Eduardo Soares (2019), precisamos compreender o imaginário de homens e mulheres que, ao enfrentarem adversidades cotidianas, constroem narrativas de protagonismo e valorização pessoal. Para esse grupo expressivo da população brasileira, a fé não é apenas refúgio, mas ferramenta para reorganizar o mundo à sua maneira.

Parâmetros éticos que valorizam a dignidade, limitam os abusos e reafirmam a justiça como princípio central são fundamentos do protestantismo e pilares históricos da esquerda brasileira e do Partido dos Trabalhadores. Há uma convergência possível de ideais que pode vir a se tornar a base para um projeto de país que una fé, justiça social e protagonismo popular— não por concessão, mas por convicção democrática.

Marcia Anita Sprandel é doutora em Antropologia pela UnB e Especialista em Poder Legislativo e Direito Parlamentar pelo ILB. Assessora a Liderança do PT/Senado desde 1997

Referências

Arenari, B. (2015). América Latina, pentecostalismo e capitalismo periférico: Aproximações teóricas para além do culturalismo. Civitas - Revista de Ciências Sociais, 15(3), 514-527.

Berger, Peter L. (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, NY: Doubleday.

Berger, P. L. (1999). The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics. Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

Bissiati, E. L. e Martins, C. C. N. (2022). O protagonismo político das Igrejas Pentecostais e Neopentecostais no Brasil. Mal-Estar e Sociedade. V. 12, n. 01, p. 81-99.

Brasil, A. (2025). Pra não dizer que não falei dos números: os evangélicos e o Censo de 2022. Revista Focus. Fundação Perseu Abramo. 17 de junho.

Campos, R. C. (1994). Perfil socioeconômico dos seduzidos à IURD em Pernambuco. [Tese de doutorado, Universidade Federal de Pernambuco].

Carneiro, Leandro Piquet. (1998). Cultura Cívica e participação política entre evangélicos. In: Fernandes, Rubem César (coord.). Novo Nascimento. Os evangélicos em casa, na Igreja e na política. Rio de Janeiro. Mauad.

Lalive d'Epinay, C. (1967). El refugio de las masas: Estudio sociológico del protestantismo chileno. Editorial del Pacífico.

Fernandes, R. C. (1992). Censo institucional evangélico: CIN 1992: 1º comentários. Núcleo de Pesquisa/ISER.

Fernandes, R. C. (1993). Governo das almas: As denominações evangélicas no grande Rio. ISER.

Freston, P. (1993). Protestantes e política no Brasil: Da constituinte ao impeachment. [Tese de doutorado, Universidade Estadual de Campinas].

Freston, Paul. Breve história do pentecostalismo brasileiro_ In: Mariano, Ricardo; Freston, Paul; Almeida, Ronaldo de. Nem anjos nem demônios: interpretações sociológicas do pentecostalismo. Petrópolis: Vozes, 1994

Freston, P. (1996). As Igrejas Protestantes nas eleições gerais brasileiras. Religião e Sociedade, v. 17, n. 1-2.

Gomes, W. (1994). Cinco teses equivocadas sobre as novas seitas populares. In A. A. V. V. (Org.), Nem anjos nem demônios: Interpretações sociológicas do pentecostalismo (pp. 225-269). Vozes.

ISER – Instituto de Estudos da Religião (2025). Um Brasil mais plural? Reflexões sobre os dados de religião do Censo 2022. Rio de Janeiro. ISER.

Mariano, R., & Pierucci, A. F. (1992). O envolvimento dos pentecostais na eleição de Collor. Novos Estudos Cebrap, (34), 92-106.

Mariz, C. L. (1995). Perspectivas sociológicas sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Revista de Cultura Teológica, 13, 37-52.

Mesquita, W. A. B. (2007). Um pé no reino e outro no mundo: consumo e lazer entre pentecostais. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 13, n. 28, p. 117-144, jul./dez. 2007.

Novaes, R. (1985). Os escolhidos de Deus: Pentecostais, trabalhadores e cidadania. Editora Marco Zero; Instituto de Estudos da Religião.

Oro, A. P. (1992). “Podem passar a sacolinha”: Um estudo sobre as representações do dinheiro no Pentecostalismo Autônomo brasileiro atual. Cadernos de Antropologia, 9, 7-44.

Prandi, R. (1992). Perto da magia, longe da política: Derivações do encantamento no mundo desencantado. Novos Estudos Cebrap, (34), 81-91.

Revista de História do Museu Nacional. (2012, dezembro). Dossiê Evangélicos no Brasil.

Rodrigues Ferreira, R e Cervi, E. U. (2019). Evangélicos e voto legislativo: diversidade confessional e voto em deputados da bancada evangélica no Brasil. Latin American Research Review. V. 54, n. 3, pp. 560-573.

Rolim, F. C. (1985). Pentecostais no Brasil: Uma interpretação sócio-religiosa. Vozes

Ryrie, A. (2017). Protestants: The radicals who made the modern world. Viking.

Soares, L. E. (2019). Revoluções no campo religioso. Novos Estudos CEBRAP, 38(1), 85-107.

Spyer, J. (2020). Povo de Deus: Quem são os evangélicos e por que eles importam. Geração Editorial.

Toniol, R. F. (2009). Hervieu-Léger, Danièle. O peregrino e o convertido: a religião em movimento. Debates do NER (UFRGS. Impresso) , v. 1, p. 191-195, 2009.

Toniol, Rodrigo (2025). Censo de 2022 e religião no Brasil. Horizonte Antropológivo., Porto Alegre, ano 31, n. 72, maio/ago.

Weber, M. (2005). A ética protestante e o espírito do capitalismo. Companhia das Letras.

Willems, E. (1967). Followers of the new faith: Culture change and the rise of Protestantism in Brazil and Chile. Vanderbilt University Press.

1 É o que já acontece nos estados que já foram os campeões de crescimento evangélico no final do século 20 e que agora dão sinais de saturação (RJ, RO e ES).

2 Para o catolicismo, os discípulos falaram idiomas reais e compreensíveis para os estrangeiros que estavam em Jerusalém naquele dia. Eram os idiomas nativos dos ouvintes: partos, medos, elamitas, egípcios, romanos, árabes e muitos outros povos mencionados no texto. Esse fenômeno é chamado de xenoglossia, ou a capacidade sobrenatural de falar uma língua estrangeira sem tê-la aprendido. É diferente da glossolalia - falar em línguas desconhecidas ou espirituais - dos cultos pentecostais contemporâneos, também chamada de “língua dos anjos”.

3 As igrejas cristãs se subdividem em: adventistas- ênfase na segunda vinda de Cristo e na observância do sábado como dia sagrado, episcopais - governadas por bispos; presbiterianas - governadas por presbíteros (líderes eleitos), com estrutura representativa; congregacionais - autonomia total de cada igreja local. Além disso, as igrejas cristãs se diferenciam entre as que creem na Trindade ou não. No segundo caso estão as Testemunhas de Jeová e os Mórmons.