Sociedade

O Núcleo de Opinião Pública Pesquisas e Estudos da Fundação Perseu Abramo foi a campo investigar as questões que permeiam a vida das Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, como intuito de comparar aos estudos sobre a mesmas temáticas realizados em 2001 e 2010, e aferir os avanços e recuos na situação das mulheres ao longo desse um quarto de século, além de ampliar e atualizar a agenda de questões relacionadas a gênero.

Para isso, realizamos uma série de seis seminários com um coletivo de mulheres engajadas na atual discussão sobre gênero, tanto em movimentos sociais, na academia ou como gestoras em diferentes instâncias de governo, discutindo e formulando um amplo espectro de perguntas pertinentes a cada área de abordagem da pesquisa.

Entre outubro e novembro de 2021, foram realizadas 65 entrevistas em profundidade, com cerca de 2h30 de duração, com mulheres de acima de 15 anos, divididas em quatro faixas etárias, desde as mais jovens de 15 a 29 anos, as adultas, de 30 a 40 anos, as de meia idade, de 40 a 55 anos, e as idosas, de 60 anos ou mais, residentes em cinco capitais brasileiras (São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Cuiabá e Manaus), com renda familiar de até dois salários mínimos, de dois a cinco salários mínimos e acima de cinco salários mínimos.

Essas entrevistas foram compostas por mulheres casadas e solteiras, economicamente ativas ou não, de todas as raças e etnias, incluindo as mulheres indígenas e as residentes em áreas rurais, pouco representadas em amostragens populacionais. Também foi garantida a participação de mulheres de todas as orientações sexuais e identidades de gênero, buscando-se intencionalmente cinco entrevistas com mulheres transgênero, a fim de captar situações específicas nas perguntas que pudessem provocar constrangimentos a essas mulheres.

Com essa etapa, procuramos aprofundar e compreender melhor as questões levantadas, buscando mensurar indicadores tanto objetivos quanto subjetivos, relacionados às diferentes dinâmicas da vida das mulheres.

Na amostra quantitativa, realizada entre setembro e outubro de 2023, foram aplicadas 3.661 entrevistas, sendo 2.440, com mulheres de 15 anos de idade ou mais e 1.221 homens, da mesma faixa etária, distribuídas em 177 municípios de pequeno, médio e grande porte, capitais, regiões metropolitanas e interior de 25 estados das cinco macrorregiões brasileiras, cobrindo áreas urbanas e rurais, selecionados a partir de sorteio de setores censitários.

A amostra representa a opinião de 84.884.781 mulheres e 78.066.714 homens acerca de temas como a percepção sobre a condição da mulher e sua situação no país, o que há de bom e ruim em pertencer a cada gênero e as principais mudanças ocorridas nesse início de século; a existência e compreensão do machismo e feminismo; como se relacionam com seu corpo, saúde, sexualidade e vida reprodutiva; suas experiências com a violência, que perpassa diversos âmbitos da vida das mulheres; a ausência de proteção social e políticas de cuidados que somadas ao trabalho não remunerado e o trabalho remunerado incide no esgotamento físico e mental das mulheres e as questões sociodemográficas que limitam as possibilidades de hábitos de lazer e a participação social e política das mulheres.

Apresentamos aqui um conjunto dos resultados de pesquisa realizada pelo Núcleo de Opinião Pública Pesquisas e Estudos (Noppe) da Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC-SP, que permitem retratar como vive e o que pensa a maioria da atual população brasileira (51,5%), possibilitando comparar a evolução dos resultados com décadas anteriores e observar as desigualdades de gênero que ainda persistem ou mesmo se agravam na sociedade atual.

O perfil da desigualdade social

Conforme indicam os dados do Censo Demográfico de 2022, a população brasileira se torna cada vez mais feminina, mais velha, mais negra e mais urbana, características associadas aos segmentos mais precarizados da sociedade. A população feminina com 60 anos ou mais passou de 12%, em 2001, para 14% em 2010 e chega a 20% em 2023.

Dois terços das mulheres (62%) se autodeclaram pertencentes a população negra, sendo 45% parda e 17% preta. Em 2010, essas taxas eram de 35% e 11%, respectivamente. A autodeclaração racial como branca sofreu uma redução de 46% em 2010, para atuais 32%.

Há também uma queda significativa no número de mulheres de religião católica, que passa de 69% em 2001, para 63% em 2010 e 47% em 2023. No entanto, essa migração não se direciona para uma única religião. Houve um crescimento das que afirmam não ter religião, que em 2001 era 5% e atualmente chega a 13% e ligeiro aumento das que se declaram evangélicas (22% em 2001 para 26% em 2023). Há também uma oscilação positiva para a declaração de religiões de matrizes africanas (de menos de 1% em 2001 para atuais 3% entre umbanda – 2% e candomblé – 1%).

Um dado positivo diz respeito à mudança do nível de escolaridade das mulheres. Nacionalmente, mais de um terço das mulheres possui até o ensino fundamental (39%), esse índice era de 45% em 2010 e 66% em 2001. Uma parcela mais expressiva (44%) cursou o ensino médio, um aumento em relação a 2010 (38%) e a 2001, quando o ensino médio era restrito a apenas 27% das mulheres.

O acesso das mulheres ao ensino superior também evoluiu, de 6% em 2001 para 16% em 2010, mas se manteve estável na última década. O acesso à universidade, entretanto, é marcado por diferenças raciais e regionais. Entre as mulheres brancas, a taxa de escolaridade mais elevada é de 21%, frente a 14% entre as negras (16% entre as pretas e 13% entre as pardas). Um indício de que a política de cotas raciais nas universidades públicas, ainda que tenha promovido avanços significativos, não dizimou a desigualdade racial histórica do país, que afeta sobremaneira a população negra no acesso à educação. O acesso à universidade também apresenta desigualdade nas diferentes regiões do país. Enquanto na região Sudeste 20% das mulheres tiveram acesso à universidade, na região Nordeste e Sul apenas 12% ingressaram no ensino superior.

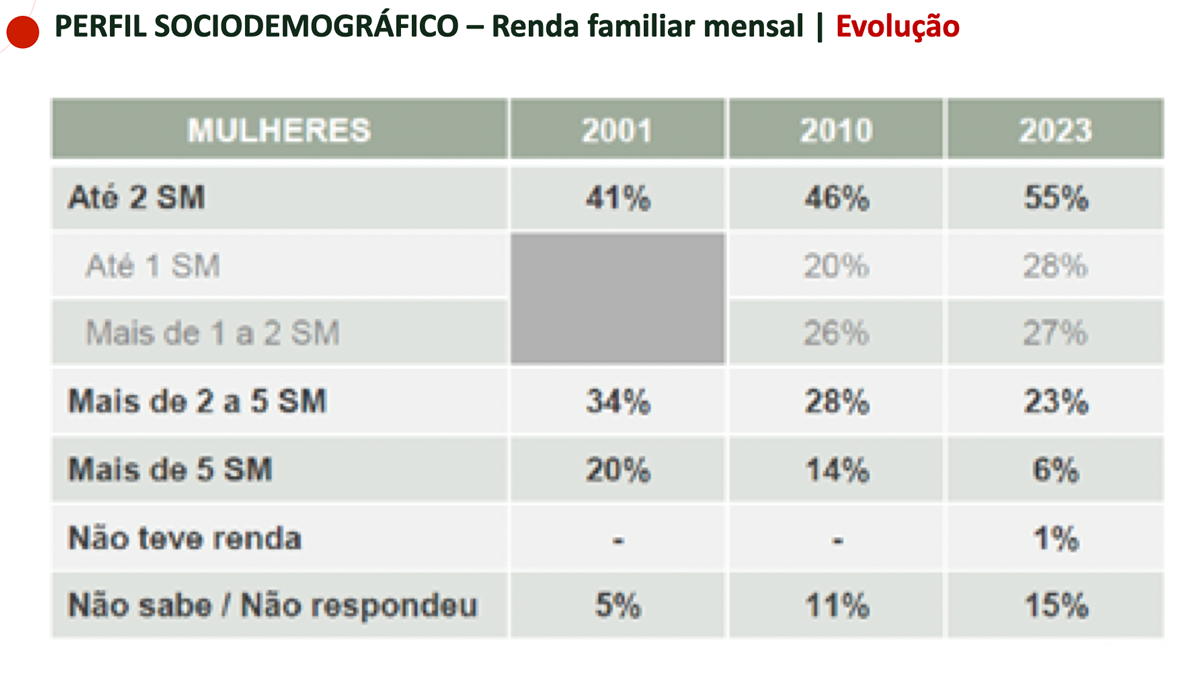

Essa evolução no nível de escolaridade não vem acompanhada por um aumento de renda, ao contrário, cresce a camada de mulheres que vivem em domicílios com renda inferior a dois salários mínimos (41%, em 2001, 46% em 2010 e 55% em 2023), sendo 28% com renda de até um salário mínimo. Já a taxa de mulheres em domicílio com renda superior a 5 salários-mínimos caiu de 20%, em 2001, para 14% em 2010 e 6% em 2023.

A região Nordeste registra as maiores taxas de mulheres com renda familiar inferior a dois salários mínimos (64%), sendo 38% com renda de até um salário mínimo, frente a 23% na mesma faixa de renda na Região Sul. E novamente as diferenças étnico-raciais se expressam: são as mulheres negras as que mais residem em lares com menor renda (59% possuem renda familiar de até dois salários mínimos, sendo 62% entre as que se autodeclaram pretas). Entre as mulheres brancas apenas 42% estão nessa faixa de renda familiar.

Comparada aos homens, a situação das mulheres é ainda mais grave: se entre as mulheres 55% afirmam viver em domicílios com renda de até dois salários mínimos, entre os homens esse índice é de 35%; 38% deles vivem em lares com renda entre dois e cinco salários mínimos, enquanto 23% entre as mulheres se encontram nessa faixa de renda domiciliar e 15% dos homens possuem renda familiar acima de cinco salários mínimos, frente a 6% das mulheres.

Vale notar o foco das políticas de distribuição de renda sobre as mulheres de baixa renda e em reparar minimamente as desigualdades raciais. Uma parcela de 42% das mulheres com renda familiar inferior a 1 salário-mínimo recebe o Bolsa Família e entre as mulheres negras (pretas e pardas) 32% são beneficiárias desse programa, frente a 18% das brancas. Um terço das mulheres que tem mais de 3 filhos recebem o Bolsa Família, assim como 33% das que são a principal responsável pelo domicílio e quase metade (46%) das que possuem filhos menores de 18 anos que moram apenas com ela e não com a outra pessoa responsável – mães solos.

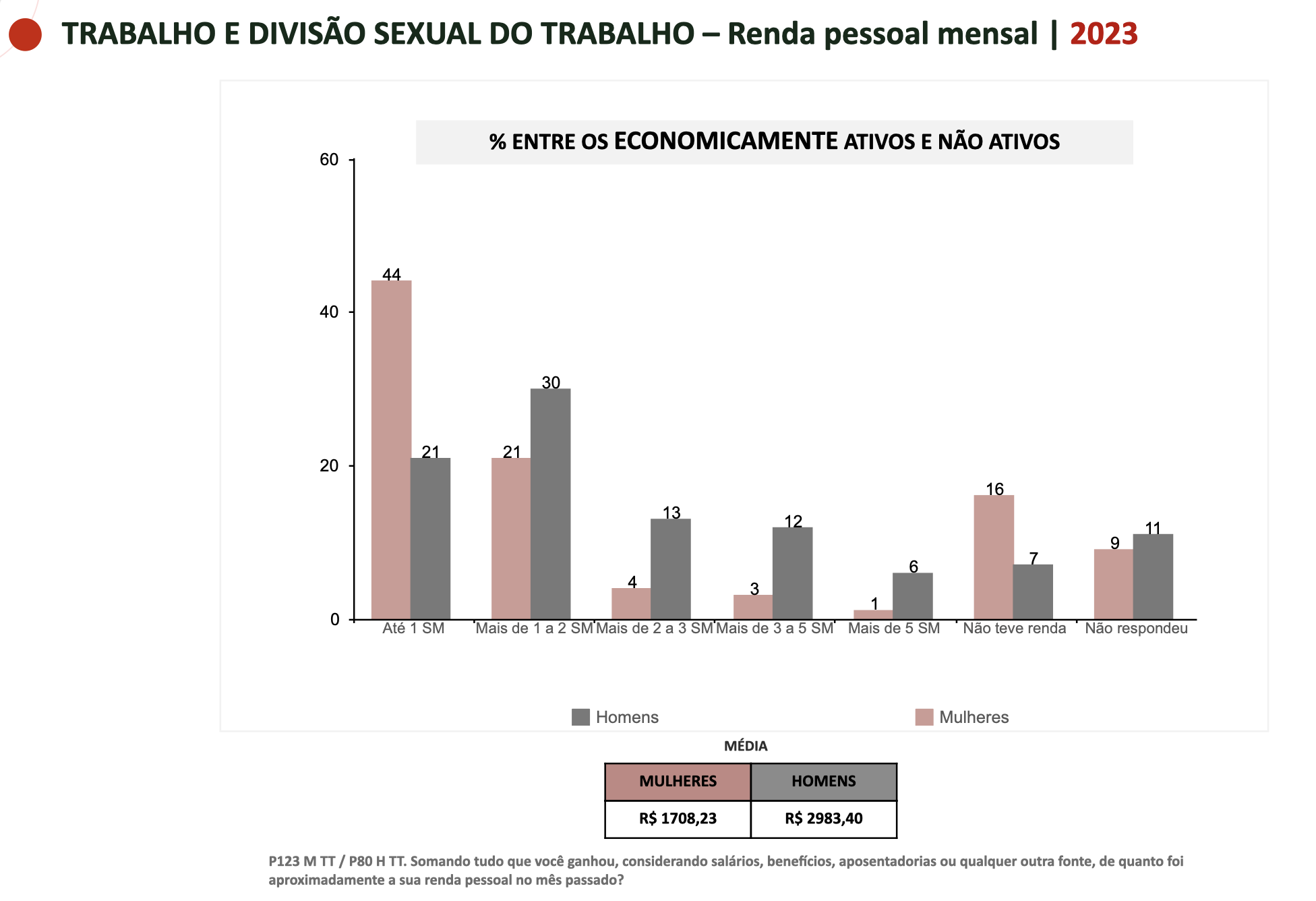

Comparativamente aos homens, a desigualdade de renda é bastante evidente. Enquanto a média da renda das mulheres é de R$ 1.708,23, entre os homens a renda média mensal é de R$ 2.983,40, ou seja, cerca de R$1.000,00 a mais que a média de renda das mulheres, o que corresponde a 40% a mais.

O cenário demonstra que as mulheres brasileiras vivem realidades sociais bastante distintas, delimitada pelos bens e serviços a que acessam, que influenciam tanto em sua visão sobre si mesmas, como do mundo e traçam suas perspectivas de futuro.

A percepção da situação das mulheres no Brasil já esteve melhor

A última década parece marcada por mudanças negativas na vida das mulheres. O Brasil e boa parte do mundo vive a expansão do pensamento conservador que afeta fortemente as mulheres. Vivências e opressões diferentes despontam, sobretudo quando se observa a sobreposição de gênero, idade, raça, classe e inserção no mercado de trabalho.

A despeito das diversas legislações aprovadas em favor da maior proteção aos direitos das mulheres, como a Lei do Feminicídio, de 2015 e a atual Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres, de 2023, a percepção de melhora na situação das mulheres em relação ao passado caiu cerca de 20 pontos percentuais na última década (de 74% em 2010, para 54% em 2023), enquanto aumentou a percepção de que a vida de mulheres piorou (de 24% em 2001, caiu para 19%, em 2010 e em 2023 ultrapassa os índices anteriores, chegando a 28%).

Da mesma forma, também cresce a percepção de que há mais coisas negativas em ser mulher do que positivas (de 21% em 2001, cai para 14% em 2010 e atualmente chega a 25%). Essa opinião é mais relevante entre as mulheres mais jovens (39% entre as de 15 e 17 anos e 33% entre as de 18 a 24 anos).

A possibilidade da maternidade, vista como a melhor coisa em ser mulher nas últimas edições, perdeu importância. Em 2001, 55% das mulheres afirmavam que poder ter filhos era a melhor coisa de ser mulher, chegou a 57% em 2010 e em 2023 menos da metade delas (43%) consideram a maternidade o melhor em ser mulher.

Entre os componentes negativos da situação atual da mulher, a discriminação e machismo e a violência contra a mulher lideram o ranking, ambas com crescimento expressivo em relação a 2010, atingindo índices 23% e 21%, respectivamente. A desigualdade no mercado de trabalho foi apontada como a terceira pior coisa em ser mulher, com 10%, 6 pontos percentuais a menos que na edição de 2010 (16%).

A existência do machismo é quase unanimemente reconhecida, por 96% das mulheres e 94% dos homens, ainda que apenas 11% dos homens admita ser machista.

As mulheres que se consideram feministas (32%) são as que mais mencionam discriminação social e machismo como o pior de ser mulher, como também aquelas que possuem nível superior de escolaridade (31%), as com idade entre 35 e 44 anos e as com renda familiar entre 2 e 3 salários-mínimos (29%, ambas)

A violência contra a mulher é mais percebida como o pior de ser mulher principalmente entre as mulheres pardas (44%), as mais jovens (35% entre as com 18 a 24 e 40% entre as com 15 a 17 anos), as com nível superior de escolaridade (34%), as com renda superior a 5 salários-mínimos (36%) e as que se consideram feministas (32%).

No entanto, é no mercado de trabalho que mulheres e homens reconhecem as principais diferenças entre gêneros (26% entre as mulheres e 22% entre os homens). Visto como uma das piores coisas em ser mulher, por 10% delas, é notado como espaço onde as diferenças entre homens e mulheres mais se evidenciam, ainda que essa percepção tenha perdido ênfase ao longo dos anos (caiu de 35% para 26% entre as mulheres e de 34% para 22% entre os homens).

As mulheres que mais observam diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho são as com curso superior (42%), as com renda familiar acima de 5 salários-mínimos (39%), as pretas (36%), as mais jovens (33%), as que estão no mercado formal de trabalho (32%) e as que se consideram feministas (31%).

Também está no mercado de trabalho a primeira coisa que as mulheres mudariam para que a vida de todas as mulheres melhorasse (21%), seguida por mudanças relativas à violência contra a mulher (18%).

É, portanto, sobre esses dois aspectos – trabalho e violência - que vamos nos deter mais atentamente a fim de oferecer pistas para compreender as diferenças de gênero, um fenômeno multidimensional que se sobrepõe e afeta a vida das mulheres em vários aspectos e consolida o machismo.

As desigualdades no mundo do trabalho e a dupla jornada

As conquistas inerentes à participação crescente das mulheres no mercado de trabalho remunerado, traz consigo também a hiper exploração, demarcada pela qualidade dessa inserção. Com cargos e salários inferiores ao dos homens e um ambiente quase sempre opressor e discriminatório, o mundo do trabalho ainda é um desafio que, somado à baixa participação masculina na divisão do trabalho doméstico e de cuidados com crianças, idosos e doentes leva às mulheres a um esgotamento físico e psíquico que, muitas vezes a impede de buscar novas formas de inserção social.

Pouco mais da metade das mulheres (54%) estão inseridas na PEA, frente a 44% que não estão na PEA sendo apenas 13% aposentadas e 22% donas de casa. A participação de mulheres na população economicamente ativa (PEA) mantém proporções semelhantes desde 2001 (53%, 52% em 2010 e 54% em 2023).

O desemprego reduziu entre as mulheres, de 12% em 2001, para 7% em 2010 e 3% em 2023, mas é no mercado informal que a participação das mulheres mais se concentra, passando de 23% em 2001, para 19% em 2010 e 27% em 2023, o que torna a participação das mulheres que trabalham maior na informalidade (58%) do que no mercado formal (46%). Há aqui sobreposição de mulheres que trabalham no mercado formal e informal, acumulando mais de um trabalho remunerado.

Há, no mercado formal, maior participação de mulheres brancas (60%), as com curso superior (72%), as residentes na região Sul (72%), com renda familiar mensal superior a três ou acima de cinco salários mínimos (68% e 78%, respectivamente). Por outro lado, a informalidade é principalmente composta por mulheres com mais de 60 anos (79%), pretas (58%), com ensino fundamental I (76%), com renda familiar inferior a 1 s.m. (75%), das regiões Norte e Nordeste (66% e 61%, respectivamente) e viúvas (70%).

Ao olhar para as relações de gênero, observa-se que a inserção masculina se dá em condições mais favoráveis com maioria de 61% dos homens que trabalham no mercado formal e 45% na informalidade.

Mais uma vez, as desigualdades de gênero, raça, regionais e de classes, que estruturam as relações sociais no país, se aprofundam e se evidenciam no acesso ao mercado de trabalho.

Analisando as desigualdades de gênero na evolução da renda pessoal das mulheres, é notável a percepção de que a vida das mulheres já esteve melhor. Embora a renda média do total das mulheres (as economicamente ativas e não ativas) tenha dobrado de 2010 para 2023 (passou de R$ 809,69 para R$ 1.708,23) a dos homens, que já era superior, cresceu em proporção ainda maior – 2,4 vezes (de R$ 1.243,15, em 2010, para R$ 2.983,40). Assim, a renda média das mulheres é cerca de 40% inferior à dos homens.

Considerando as diferentes regiões do país, as mulheres do Nordeste possuem a menor renda, em média R$ 1.449,34, seguidas pelas da região Norte, R$ 1.626,88. A média de renda individual na região Centro Oeste chega a R$ 2.186,97, superando a região Sudeste e Sul (R$ 1.746,29 e R$ 1.870,67, respectivamente).

A diferença racial também se expressa na renda individual das mulheres. Entre as brancas a renda média individual é de R$1.912,47 e entre as negras de R$1.602,65.

Embora em pouco mais de uma década tenha reduzido o percentual de mulheres que não possui renda pessoal (de 21% em 2010, para 16% em 2023), muito provavelmente devido às políticas de distribuição de renda, aumentou significativamente o percentual das que possuem renda individual inferior a um salário mínimo (de 36% para 44%). As demais parcelas, de 21% das mulheres com renda entre um e dois salários mínimos, 8% acima de dois a cinco salários mínimos e apenas 1% que ultrapassa cinco salários mínimos, guardam proporções semelhantes às da década anterior (20%, 9% e 3%, respectivamente em 2010).

A despeito do aumento de escolaridade das mulheres, entre as que estudaram até o Ensino Fundamental completo (39% da amostra), 71% não possui ou têm renda pessoal inferior a um salário mínimo. Entre as que possuem Ensino Médio (44%) cerca de dois terços estão nessa faixa de renda (19% não tem renda e 43% menos de um salário mínio). Mesmo entre as que possuem curso superior (16%), cerca de um teço (32%) não possui ou tem renda inferior a um salário mínimo, 28% têm renda entre um e dois salários mínimos, uma em cada quatro têm renda entre dois e cinco salários mínimos e somente 6% supera cinco salários mínimos.

A renda de homens e mulheres economicamente ativos/as apresenta diferença ainda mais acentuada. Com jornada média de 33 horas e 41 minutos na semana que antecedeu a pesquisa, a renda média das mulheres economicamente ativas é de R$ 2.035,14, e corresponde a cerca de dois terços da renda dos homens, que alcança R$ 3.278,20.

Observando apenas a população economicamente ativa, a proporção de mulheres com renda pessoal inferior a um salário mínimo é mais que o dobro da dos homens (39%, frente a 16% dos homens). Apenas 7% das mulheres atingem renda superior a três salários mínimos, (5% de três a cinco e 2% mais de cinco salários mínimos) frente a 23% dos homens (15% de 3 a 5 e 8% acima de cinco salários mínimos).

Entre as mulheres que não trabalham e nem são aposentadas, a maioria já havia trabalhado remuneradamente (62%) e 37% nunca havia trabalhado. A gravidez ou filhos continuam sendo o principal motivo que as leva a pararem de trabalhar, mantendo os patamares de 2010 (30%), seguido por dificuldades no mercado de trabalho (24%), problemas de saúde (14%) e a necessidade de dedicação aos trabalhos domésticos ou de cuidados (12%).

Comparativamente às edições anteriores da pesquisa, o percentual de mulheres responsáveis pelo sustento da casa aumentou de 35% dos domicílios mantidos por mulheres em 2010, para 49% em 2023. O número de mulheres que moram sozinhas também subiu de 5% em 2010, para 11%, em 2023.

Segundo as mulheres, a responsabilidade financeira pelo domicílio é dividida equilibradamente entre mulheres e homens (49% a 47%, respectivamente), mas esse reconhecimento não se dá entre os homens. Apenas 15% dos homens afirmam que a responsabilidade financeira do domicílio em que residem é de uma mulher e 80% afirmam que é de homens.

O tempo dedicado aos cuidados

Além das diferenças gritantes no mercado de trabalho e renda, a vida doméstica apresenta condições igualmente desiguais, onde as diferenças de gênero se potencializam.

Os afazeres domésticos são majoritariamente femininos. Quase a totalidade dos domicílios tem uma mulher como principal responsável pelo trabalho doméstico (93%), mantendo índice estável em relação às edições anteriores. A responsabilidade dos homens pelos trabalhos domésticos oscilou de 2%, em 2001, para 3%, em 2010 e 5% em 2023.

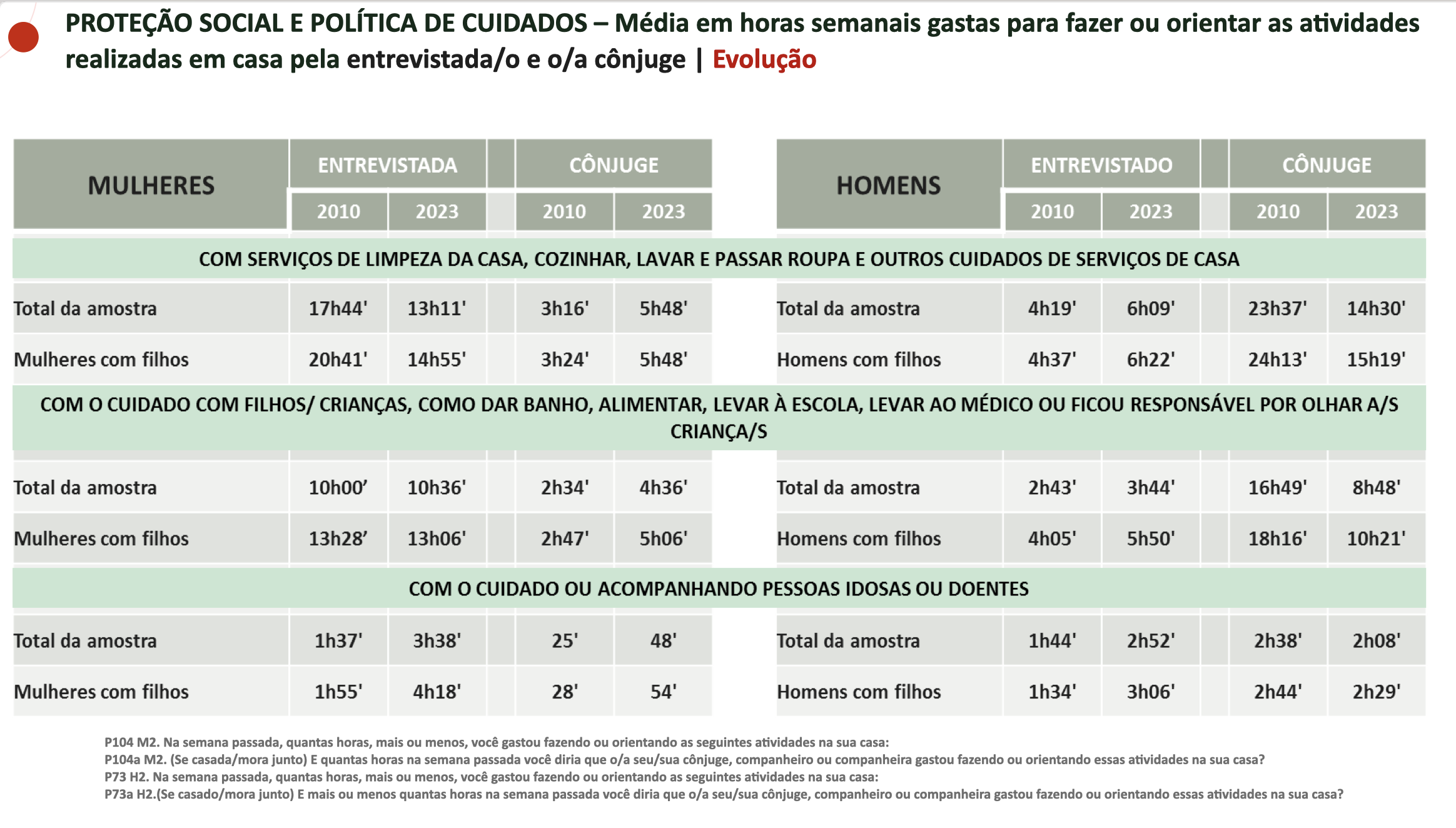

As mulheres gastam mais que o dobro do tempo com as tarefas domésticas que seus cônjuges. Essas tarefas ocupam, em média, 13 horas e 11 minutos por semana do tempo das mulheres e seus cônjuges gastam, em média, 5 horas e 48 minutos por semana. Entre as mulheres que têm filhos, o tempo gasto nessas tarefas é ainda maior: em média, 14 horas e 55 minutos.

Cuidados com os filhos, como dar banho, alimentar, levar à escola ou ao médico ocupam, em média, 13 horas e 6 minutos por semana do tempo das mulheres, enquanto seus parceiros gastam cerca de 5 horas e 6 minutos semanais nessas tarefas.

Dois terços das entrevistadas (66%) disseram ser elas próprias as principais responsáveis pelos cuidados com os filhos quando estes não estão na escola e 23% deixam os filhos aos cuidados da mãe ou sogra neste período. O companheiro é responsável pelos cuidados, em apenas 11% dos casos.

A pensão alimentícia ainda é um benefício de baixo alcance. Apenas 46% das mulheres que têm filhos que moram apenas com ela recebem pensão alimentícia ou contribuição financeira para o cuidado da criança. E pouco mais da metade das mães (58%) afirmam que compartilham a guarda das crianças (sempre 42%, às vezes 12% e raramente 4%), enquanto 88% dos homens afirmam que compartilham os cuidados com a criança (sempre 71%, 11% às vezes e 6% raramente).

Para além dos filhos, 10% das mulheres moram com idosos que precisam de cuidados, 6% com pessoas com deficiência e 5% com doentes crônicos que precisam de cuidados. Para todos os casos, a principal responsável pelos cuidados com essas pessoas é a própria entrevistada, ou alguma outra mulher. Em apenas 1% dos casos o responsável pelo cuidado de idosos, pessoas com deficiência ou doentes crônicos é um homem.

O tempo gasto pelas mulheres cuidando ou acompanhando pessoas idosas, deficientes ou doentes crônicos é, em média 3 horas e 38 minutos, enquanto seus cônjuges gastam apenas 48 minutos por semana. Entre as mulheres que têm filhos o tempo acompanhando pessoas que necessitam de cuidados sobe para 4 horas e 18 minutos e entre seus cônjuges é de 54 minutos.

Para as entrevistadas que cuidam de pessoas idosas, com deficiência e/ou doentes crônicos os maiores impactos que essas tarefas causam dizem respeito a dificuldade para trabalhar (16%), a falta de liberdade (12%), o excesso de responsabilidade (9%), deixar de cuidar de si mesmas (8%), além de 7% que afirmam que essa condição afeta sua saúde mental.

Quase a totalidade (91%) das mulheres consideram que o governo deveria oferecer algum tipo de apoio ou auxílio às famílias que possuem pessoas nessas condições e reivindicam auxílio financeiro (54%), além de serviços em domicílio, como visitas de médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, cuidadores, agentes de saúde etc. (38%), serviços terapêuticos (19%) e transporte (18%).

A maioria das mulheres brasileiras acumula o trabalho remunerado e mal pago, o trabalho doméstico não pago e o trabalho de cuidados com crianças, idosos e doentes, em geral de modo estafante e não compartilhado. O que justifica a percepção que apesar de reconhecerem que a situação das mulheres está melhor do que no passado, essa decaiu na última década e ainda há um longo caminho a trilhar para ampliar sua autonomia e respeito à igualdade.

Violência, a maior forma de opressão das mulheres

Há ainda, um elemento inerente à vida das mulheres que consolida a opressão de gênero, a violência que estão submetidas dentro e fora de casa. Quando questionadas se já sofreram violência por parte de algum homem, 23% das mulheres responderam espontaneamente que sim. Destas, 11% mencionou a violência física, 5% a violência sexual, 2% a violência psicológica - a única que teve uma redução comparado a 2010 (4%) - e 1% citou a violência moral. Quando comparado às edições anteriores, houve um crescimento das mulheres que reconhecem terem sofrido violência. Em 2001 eram 19%, em 2010 era 18%, e teve um aumento significativo em 2023, chegando a 23%. O perfil dessas mulheres que reconheceram, espontaneamente, que sofreram violência é de adultas, na faixa etária de 35 a 44 anos (30%), autodeclaradas racialmente como amarelas (27%), negras (23%) e brancas (23%). A maioria das mulheres (69%) disse que o principal efeito da violência sofrida foi na saúde mental e emocional. Destas, 79% têm entre 25 a 34 anos, 72% são negras e 86% têm até o ensino fundamental II.

Diante da situação de violência, a maioria das mulheres não pediu ajuda (58%). Duas a cada dez mulheres foram orientadas a não denunciar (21%) e essa orientação partiu, sobretudo, de pessoas da família (11%). Entre aquelas que buscaram algum tipo de ajuda, pessoas da família (17%) e pessoas amigas ou conhecidas (9%) foram as mais procuradas. Uma minoria de 10% procurou a Delegacia da Mulher ou alguma outra delegacia e 71% afirmou não ter denunciado oficialmente a violência que sofreu. Entre as que denunciaram oficialmente a violência (28%), metade recorreu a uma Delegacia da Mulher (14%).

Além das respostas espontâneas, foi realizada uma abordagem estimulada, citando 31 situações de violência para que as mulheres dissessem se já haviam passado por alguma. A interrupção constante da fala, uma forma de violência psicológica, foi a mais mencionada (35%), especialmente, por mulheres na faixa etária de 15 a 17 (57%); brancas (37%) e negras (36%); com ensino médio e superior (ambos 40%); e renda familiar de 3 a 5 salários mínimos (40%) e mais de 5 salários mínimos (43%); desempregadas (49%) e estudantes (47%). No campo da violência moral, os xingamentos aumentaram significativamente, de 16% (2010) para 34% em 2023. O perfil que mais relatou ter experienciado essa violência é de mulheres de 18 a 24 (39%) e 25 a 34 anos (39%); negras (35%) e aquelas que se consideram feministas (44%). Para todas as formas de violência, o principal agressor é o companheiro, marido, ou ex-marido, namorado. Inclusive, o estupro tem como principal agressor alguém com quem a mulher mantém vínculo amoroso ou de parceria (4 em cada 10 mulheres que relatam estupro, afirmam que o agressor era seu companheiro - 42%).

Diante desse cenário marcado pela violência, tanto no espaço doméstico quanto no espaço público, o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha tem aumentado, tornando-se amplamente conhecida por mulheres e homens brasileiros. Em 2010, a lei era conhecida por 84% das mulheres, índice que aumentou para 91% em 2023. Entre as mulheres, a lei que há mais de uma década atrás era conhecida por punir homens que agridem mulheres. Atualmente, é entendida como uma lei que visa proteger as mulheres vítimas de violência. Entre os homens, em 2010, 85% disse conhecer a Lei Maria da Penha. Em 2023, 89% deles conhecem e a maioria entende como uma lei que protege judicialmente as mulheres vítimas de violência.

Ainda que tenham havido avanços na vida das mulheres na última década, a pesquisa fornece elementos para compreender como a desigualdade de gênero, raça, classe, idade e região são fatores que influenciam no acesso à educação, trabalho e renda, saúde, segurança. A informalidade e os baixos salários no mercado de trabalho afetam de sobremaneira as mulheres brasileiras. Assim como, a continuidade de uma dupla jornada, onde o trabalho doméstico e de cuidados segue sendo invisibilizado e atribuído como responsabilidade das mulheres. Nesse sentido, a pesquisa apontou como esses trabalhos (mal) remunerados e informais, e os trabalhos não remunerados de cuidados, tomam horas da vida das mulheres, em uma sobrecarga que é dividida majoritariamente entre as mulheres. Além de uma sociedade extremamente violenta com as mulheres, um desafio cujas soluções dispostas, ainda que muito relevantes, ainda não deram conta de alterar. Os dados podem contribuir com a elaboração de horizontes de ação que visem modificar essa realidade desigual experienciada pelas mulheres brasileiras.

Vilma Bokany tem doutorado em Sociologia pela PUC-SP e coordenou a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado - 3ª edição.

Sofia Helena Toledo é cientista social, mestre em Sociologia e pesquisadora analista do Noppe/FPA.