O lançamento do filme Spotlight traz novo alento à fantasia do jornalismo heroico e justiceiro

Colunas | Cinemateca

Neste momento, o lançamento do filme Spotlight (direção: Tom McCarthy, EUA, 2015, 2h80) e a premiação a que está fazendo jus trazem novo alento à fantasia do jornalismo heroico e justiceiro, de que os americanos tanto gostam. Trata-se de uma história real, em que a equipe de repórteres investigativos do jornal The Boston Globe pesquisou e revelou com base em documentos que não só um, como pensavam inicialmente, mas 87 padres da cidade de Boston eram pedófilos. Por sua vez, o arcebispo de Boston os acobertava, transferindo-os para outras paróquias ou até mesmo para outros países. O que é mais interessante, se não fosse trágico, é que ele próprio, o arcebispo Law, após o escândalo foi promovido para um posto no Vaticano. A reportagem original ganhou o Prêmio Pulitzer, o mais importante galardão jornalístico nos Estados Unidos.

Neste momento, o lançamento do filme Spotlight (direção: Tom McCarthy, EUA, 2015, 2h80) e a premiação a que está fazendo jus trazem novo alento à fantasia do jornalismo heroico e justiceiro, de que os americanos tanto gostam. Trata-se de uma história real, em que a equipe de repórteres investigativos do jornal The Boston Globe pesquisou e revelou com base em documentos que não só um, como pensavam inicialmente, mas 87 padres da cidade de Boston eram pedófilos. Por sua vez, o arcebispo de Boston os acobertava, transferindo-os para outras paróquias ou até mesmo para outros países. O que é mais interessante, se não fosse trágico, é que ele próprio, o arcebispo Law, após o escândalo foi promovido para um posto no Vaticano. A reportagem original ganhou o Prêmio Pulitzer, o mais importante galardão jornalístico nos Estados Unidos.

Mas já era semelhante na busca da justiça – focalizando em vez da pedofilia o racismo – um filme mais antigo, O Jornal (direção: Ron Howard, EUA, 1995, 1h52), com Michael Keaton e um elenco de estrelas, que mostra um dia na vida da equipe de um tabloide novaiorquino, todos devotados a investigar e defender dois jovens negros acusados de assassinar dois brancos.

Também caberia entre os heroicos – embora acentue o heroísmo do trabalho bem-feito, apenas – A Edição de Setembro (direção: R. J. Cutler, EUA, 2009, 90 min), documentário que mostra Anna Wincour e sua equipe preparando a revista Vogue. Depois surgiria O Diabo Veste Prada (direção: David Frankel, EUA, 2006, 1h50), evidente sátira à revista e à diretora.

Também caberia entre os heroicos – embora acentue o heroísmo do trabalho bem-feito, apenas – A Edição de Setembro (direção: R. J. Cutler, EUA, 2009, 90 min), documentário que mostra Anna Wincour e sua equipe preparando a revista Vogue. Depois surgiria O Diabo Veste Prada (direção: David Frankel, EUA, 2006, 1h50), evidente sátira à revista e à diretora.

Não é que não exista, ou não tenha existido no passado, como Spotlight sustenta, o jornalismo investigativo comprometido com a ética. Mas Newsroom (criada por Aaron Sorkin, EUA, 2012, 25 episódios), uma série de TV aqui exibida recentemente, faz o possível para mostrar ficcionalmente a mídia dos nossos sonhos, aquela que não se acumplicia com os poderosos desse mundo e que defende princípios democráticos. Mas só em sonhos, porque na vida real...

Ainda na linha do heroísmo podemos incluir os repórteres de guerra. Houve extraordinários militantes e artistas, no passado, como Chris Marker, menos fotógrafo que cinegrafista, que se especializou em estar presente em todas as revoluções. Ou Robert Capa, fundador da Agência Magnum juntamente com Cartier-Bresson, que pisou numa mina e morreu no Vietnã, última causa política entre as muitas a que dedicou sua vida.

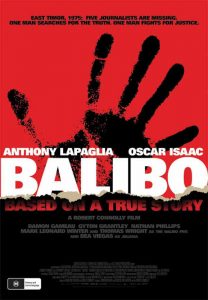

Há alguns bons filmes sobre profissionais como esses, filmes aliás dos menos conhecidos ou reconhecidos. Um deles é o australiano Balibo (direção: Robert Connolly, Austrália, 2009, 111 min), nome da localidade em que se passaram os eventos narrados. Na década de 1970, no auge da repressão em Timor Leste, cinco jovens jornalistas australianos desaparecem. Um veterano (Anthony LaPaglia, ator hollywoodiano) vai procurá-los. O melhor filme que já vi sobre os horrores desse genocídio perpetrado pela Indonésia contra falantes de português. Os jornalistas foram trucidados e o veterano, percebe o espectador, também vai ser.

Há alguns bons filmes sobre profissionais como esses, filmes aliás dos menos conhecidos ou reconhecidos. Um deles é o australiano Balibo (direção: Robert Connolly, Austrália, 2009, 111 min), nome da localidade em que se passaram os eventos narrados. Na década de 1970, no auge da repressão em Timor Leste, cinco jovens jornalistas australianos desaparecem. Um veterano (Anthony LaPaglia, ator hollywoodiano) vai procurá-los. O melhor filme que já vi sobre os horrores desse genocídio perpetrado pela Indonésia contra falantes de português. Os jornalistas foram trucidados e o veterano, percebe o espectador, também vai ser.

Outro se chama justamente Repórteres de Guerra (The Bang-Bang Club, direção: Steven Silver, Canadá/África do Sul, 2011, 1h46) e é sobre quatro jovens repórteres sul-africanos, um deles curiosamente chamado João Silva, no auge da guerra civil entre xhosas e zulus do Inkatha. O filme se passa nos anos nebulosos que medearam entre Mandela sair da prisão e ser eleito, terminando com as filas no dia da eleição. Até agora não tinha visto nada sobre esse período, que é dos mais turvos. Enquanto isso, Mandela negocia com o governo e ninguém sabe no que vai dar: ao que parece, a candidatura dele é o único meio de acabar com o caos. A situação é de extremo risco e dois dos rapazes acabam morrendo. É admirável que alguns sejam sul-africanos, de sobrenomes bôeres. Baseado em livro escrito, com o mesmo título, por dois deles que sobreviveram. O filme de 2011 resulta de uma parceria entre Canadá e África do Sul.

Ressalta entre todos uma das maiores repórteres de guerra que já houve, a correspondente estrangeira Martha Gellhorn, intrépida mulher que em tempos bem piores, como os anos 1930, em que ocorreu a Guerra Civil Espanhola, já operava no front. Além dessa, ela cobriu in loco a segunda guerra sino-japonesa, a Segunda Guerra Mundial – esteve presente no desembarque dos Aliados na Normandia – e a Guerra do Vietnã, entre outras. Foram 60 anos de missões, sobre as quais escreveria muitos livros. Hemingway e Gellhorn (direção: Philip Kaufman, EUA, 2012, 2h34) é um filme recente que focaliza esse matrimônio: ela foi a terceira esposa do escritor. Atribui-se a ela uma frase notável, que proferiu em sua velhice: “Não pretendo ser uma nota de rodapé na biografia de outra pessoa”. Sua vida notável confere-lhe esse direito.

Ressalta entre todos uma das maiores repórteres de guerra que já houve, a correspondente estrangeira Martha Gellhorn, intrépida mulher que em tempos bem piores, como os anos 1930, em que ocorreu a Guerra Civil Espanhola, já operava no front. Além dessa, ela cobriu in loco a segunda guerra sino-japonesa, a Segunda Guerra Mundial – esteve presente no desembarque dos Aliados na Normandia – e a Guerra do Vietnã, entre outras. Foram 60 anos de missões, sobre as quais escreveria muitos livros. Hemingway e Gellhorn (direção: Philip Kaufman, EUA, 2012, 2h34) é um filme recente que focaliza esse matrimônio: ela foi a terceira esposa do escritor. Atribui-se a ela uma frase notável, que proferiu em sua velhice: “Não pretendo ser uma nota de rodapé na biografia de outra pessoa”. Sua vida notável confere-lhe esse direito.

Numa linha diversa, a da denúncia da mídia como manipulação de consciências e órgão de lavagem cerebral, destacam-se alguns filmes aliás inteligentíssimos.

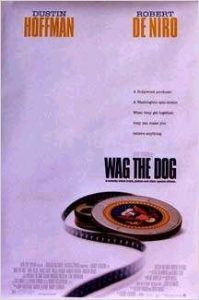

Um deles, sui generis, vem a ser um perspicaz, e raro, filme político, oferecendo uma verdadeira aula de manipulação do público. Mera Coincidência (Wag the Dog, direção: Barry Levinson, EUA, 1998, 1h35) é uma comédia, felizmente, e o riso desarma, ou torna cínica, a degradação sistemática das instituições democráticas. O presidente, a quinze dias da reeleição, é denunciado por uma escoteira, por tê-la estuprado na Casa Branca. Sua assessoria convoca um especialista em contenção de danos em desastres, que recomenda uma guerra, exemplificando com a invasão de Granada em 1983, 24 horas depois da dinamitação da base militar americana em Beirute. Decidem-se pela Albânia, por suas vantagens: não tem bomba nuclear, é muçulmana, é paupérrima, ninguém sabe onde fica. Convocam um produtor de Hollywood e devotam-se a uma guerra virtual, criada por computadores, que vai para o noticiário. Constroem a imagem-emblema dessa guerra, uma menina de lenço na cabeça fugindo com um gatinho nos braços. Inventam um herói, por nome Schumann, que teria sido aprisionado. A decifração em código Morse dos buracos na frente de seu suéter resulta em: “Coragem, mãe”. Montam um ritual cívico a partir de um trocadilho com seu nome (shoe-man), consistindo em atirar pares de sapatos amarrados pelos cadarços em cima de árvores e postes. O público responde, alastrando o ritual. Afinal, o produtor quase põe tudo a perder porque quer contar a história, porque, diz ele, se os outros não sabem, qual é a graça? E, como seria de prever, é assassinado pela equipe, que finge um (mais um) acidente. O presidente estuprador é reeleito por uma avalanche de votos. Na Albânia, um grupo reivindica os falsos atentados. E uma verdadeira guerra começa, quando o filme acaba.

Um deles, sui generis, vem a ser um perspicaz, e raro, filme político, oferecendo uma verdadeira aula de manipulação do público. Mera Coincidência (Wag the Dog, direção: Barry Levinson, EUA, 1998, 1h35) é uma comédia, felizmente, e o riso desarma, ou torna cínica, a degradação sistemática das instituições democráticas. O presidente, a quinze dias da reeleição, é denunciado por uma escoteira, por tê-la estuprado na Casa Branca. Sua assessoria convoca um especialista em contenção de danos em desastres, que recomenda uma guerra, exemplificando com a invasão de Granada em 1983, 24 horas depois da dinamitação da base militar americana em Beirute. Decidem-se pela Albânia, por suas vantagens: não tem bomba nuclear, é muçulmana, é paupérrima, ninguém sabe onde fica. Convocam um produtor de Hollywood e devotam-se a uma guerra virtual, criada por computadores, que vai para o noticiário. Constroem a imagem-emblema dessa guerra, uma menina de lenço na cabeça fugindo com um gatinho nos braços. Inventam um herói, por nome Schumann, que teria sido aprisionado. A decifração em código Morse dos buracos na frente de seu suéter resulta em: “Coragem, mãe”. Montam um ritual cívico a partir de um trocadilho com seu nome (shoe-man), consistindo em atirar pares de sapatos amarrados pelos cadarços em cima de árvores e postes. O público responde, alastrando o ritual. Afinal, o produtor quase põe tudo a perder porque quer contar a história, porque, diz ele, se os outros não sabem, qual é a graça? E, como seria de prever, é assassinado pela equipe, que finge um (mais um) acidente. O presidente estuprador é reeleito por uma avalanche de votos. Na Albânia, um grupo reivindica os falsos atentados. E uma verdadeira guerra começa, quando o filme acaba.

Já um outro, 15 Minutos (direção: John Herzfeld, Alemanha/EUA, 2001, 2h), interessa por suas anotações críticas. Dois psicopatas, veteranos no crime, um russo e um checo, inteiramente deslumbrados, desembarcam em Nova York decididos a “fazer a América”. Cometem crimes e vão filmando a si mesmos enquanto os executam, até que conseguem torturar e assassinar o mais importante policial da cidade, vivido por Robert De Niro. Estão feitos na vida: vendem o filme a um programa de televisão por um milhão de dólares. Bons conhecedores, através do cinema e da televisão, do funcionamento do sistema americano, quando um deles é preso alega insanidade e é inocentado. Que acabem abatidos pela polícia não invalida suas proezas.

Dessa escola da sátira política cínica é o mexicano La Dictadura Perfecta (direção: Luis Estrada, México, 2015, 2h23). Mostra as marchas e contramarchas de escândalos acobertados por uma mídia conivente e a soldo dos poderosos. Mídia que recorre aos mais deslavados recursos para limpar e branquear a imagem de presidentes e governadores, lançando mão de tudo em manobra diversionista, até o sequestro de duas garotinhas gêmeas. Resulta e dá certo... Ao fim, todos são cooptados pela mídia, até os pais das sequestradas e elas próprias, tendo como consequência reality shows e telenovelas estreladas por elas.

Dessa escola da sátira política cínica é o mexicano La Dictadura Perfecta (direção: Luis Estrada, México, 2015, 2h23). Mostra as marchas e contramarchas de escândalos acobertados por uma mídia conivente e a soldo dos poderosos. Mídia que recorre aos mais deslavados recursos para limpar e branquear a imagem de presidentes e governadores, lançando mão de tudo em manobra diversionista, até o sequestro de duas garotinhas gêmeas. Resulta e dá certo... Ao fim, todos são cooptados pela mídia, até os pais das sequestradas e elas próprias, tendo como consequência reality shows e telenovelas estreladas por elas.

The Onion – Loucos pela Notícia (direção: Mike Maguire e Tom Kunz, EUA, 2008, 80 min). Outra sátira às práticas jornalísticas de hoje. Mexe com pragas sociais correntes, como obesidade, consumismo e terrorismo, enquanto zomba de celebridades como Bill Gates e Britney Spears. Um veterano âncora, que se aferra a padrões de honestidade, entra em choque com a nova proprietária da emissora, que quer dar prioridade a interesses corporativos. Humor negro e debochado, mas muito engraçado.

Interessantes também esses dois que focalizam a televisão: Doces Poderes (Brasil, 1996, 1h42), de Lúcia Murat, uma raridade entre os filmes brasileiros, pois retrata uma estação de TV em Brasília; e Nos Bastidores da Notícia (direção: James L. Brooks, EUA, 1987, 2h13), com Holly Hunter e William Hurt.

No que tange aos filmes mais antigos há alguns excelentes, que abrem a discussão e optam pela lucidez desenganada. Entre eles, os três clássicos a seguir:

Em A Montanha dos Sete Abutres (EUA, 1952, 1h51), dirigido por Billy Wilder, Kirk Douglas é um repórter inescrupuloso que, à falta de assunto, cria um factoide, sem se preocupar nem com a veracidade nem com quem vai prejudicar.

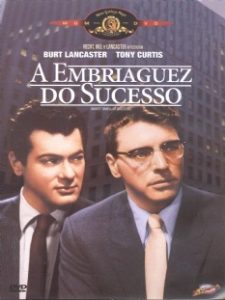

Outro é A Embriaguez do Sucesso (direção: Alexander Mackendrik, EUA, 1957, 1h36), que se beneficia da presença forte de dois excelentes atores, Burt Lancaster e Tony Curtis. Célebre filme noir, cheio da atmosfera elétrica de Nova York depois que o sol se põe e o neon tremeluz, com sua fauna noturna. Um colunista de importante jornal e um agente de notícias, que não recuam ante nenhuma baixeza. O poder que um jornalista influente detém em suas mãos.

Outro é A Embriaguez do Sucesso (direção: Alexander Mackendrik, EUA, 1957, 1h36), que se beneficia da presença forte de dois excelentes atores, Burt Lancaster e Tony Curtis. Célebre filme noir, cheio da atmosfera elétrica de Nova York depois que o sol se põe e o neon tremeluz, com sua fauna noturna. Um colunista de importante jornal e um agente de notícias, que não recuam ante nenhuma baixeza. O poder que um jornalista influente detém em suas mãos.

O terceiro é Rede de Intrigas (direção: Sidney Lumet, EUA, 1976, 2h), entre os vários com o mesmo título aquele em que o apresentador vivido por Peter Finch se suicida ao vivo na TV. Na cena principal, ele confronta os telespectadores dizendo que os alimenta com bobagens e insignificâncias, levando-os a pensar que são importantes só porque aparecem na telinha – e isso porque não leem livros nem jornais, tornando-se assim manipuláveis.

Recente e interessante é Faces da Verdade (Nothing but the Truth, direção: Rod Lurie, EUA, 2008, 1h48). Filme inteiramente construído do ponto de vista da protagonista, com quem o espectador se identifica: uma jornalista que se recusa a revelar sua fonte, reivindicando “integridade” profissional (é a palavra que ela e todo mundo usa no filme) e a proteção da Constituição, essa Primeira Emenda sobre liberdade de expressão e de imprensa que garante impunidade à mídia americana e até aos paparazzi. Passa por horrores: é presa e não consegue sair; quando sai é presa outra vez no mesmo dia; é separada do filho pequeno; o marido arranja outra; e, pior que tudo, assassinam a mulher que a jornalista revelou ser agente da CIA. Os investigadores, juízes, policiais etc., são claramente os vilões, e o filme nos faz odiá-los e admirá-la, torcendo por ela. Até a última cena, em que se revela sua fonte primária: uma garotinha amiga de seu filho pequeno. Só depois de sair do cinema é que o espectador cai em si e vê a monstruosidade que é o sistema em que dar um “furo” que beneficia sua própria carreira está acima de qualquer ética. Decorre que a jornalista não se sente responsável por revelar um segredo de Estado que acarreta a morte de uma pessoa, e se sente ilibada para usar vaga informação extraída de uma garotinha – afinal, filha daquela que foi assassinada por sua culpa – que nela confia por ser mãe de seu amigo. Aí o filme (com certeza sem querer) vira todo ao contrário.

Recente e interessante é Faces da Verdade (Nothing but the Truth, direção: Rod Lurie, EUA, 2008, 1h48). Filme inteiramente construído do ponto de vista da protagonista, com quem o espectador se identifica: uma jornalista que se recusa a revelar sua fonte, reivindicando “integridade” profissional (é a palavra que ela e todo mundo usa no filme) e a proteção da Constituição, essa Primeira Emenda sobre liberdade de expressão e de imprensa que garante impunidade à mídia americana e até aos paparazzi. Passa por horrores: é presa e não consegue sair; quando sai é presa outra vez no mesmo dia; é separada do filho pequeno; o marido arranja outra; e, pior que tudo, assassinam a mulher que a jornalista revelou ser agente da CIA. Os investigadores, juízes, policiais etc., são claramente os vilões, e o filme nos faz odiá-los e admirá-la, torcendo por ela. Até a última cena, em que se revela sua fonte primária: uma garotinha amiga de seu filho pequeno. Só depois de sair do cinema é que o espectador cai em si e vê a monstruosidade que é o sistema em que dar um “furo” que beneficia sua própria carreira está acima de qualquer ética. Decorre que a jornalista não se sente responsável por revelar um segredo de Estado que acarreta a morte de uma pessoa, e se sente ilibada para usar vaga informação extraída de uma garotinha – afinal, filha daquela que foi assassinada por sua culpa – que nela confia por ser mãe de seu amigo. Aí o filme (com certeza sem querer) vira todo ao contrário.

Faz lembrar um reparo da grande crítica de cinema Pauline Kael, ao comentar um filme em que a história era virada do avesso, tornando o FBI de vilão que era na vida real a herói do entrecho. Foi o caso do movimento dos direitos civis dos anos 1960, quando o FBI assassinou no sul pessoas que tinham ido lá para ajudar os negros na campanha para votar. Ela disse que havia algo de “perverso” no filme que assim procedeu. É o caso deste, também.

Walnice Nogueira Galvão é professora emérita da FFLCH da USP, integra o Conselho de Redação de Teoria e Debate.