Estante

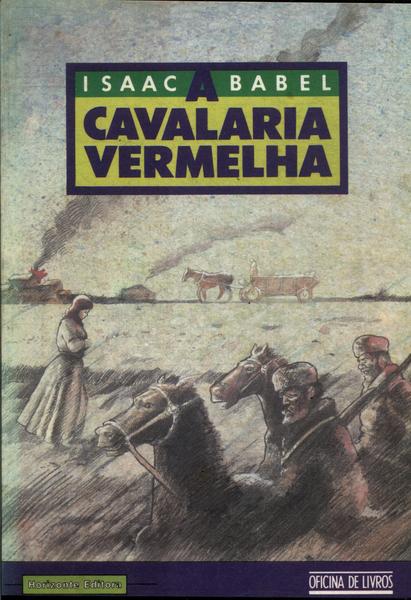

A cavalaria vermelha

Autor: Isaac BabelAno: 1989

Editora: Horizonte Editora/Oficina do Livro

Páginas: 162

Tentando comentar os contos - ou crônicas? - de Isaac Babel, percebi logo a enorme dificuldade de se raciocinar sobre aquilo que nos causa uma impressão forte demais ou, o que é ainda mais complicado, o que nos causa algum tipo de impressão nova, inclassificável no arquivo das experiências familiares. A cavalaria vermelha é uma espécie de diário poético do que seu autor viveu na guerra civil que se seguiu à Revolução Russa. No início dos anos 20 este homem de sensibilidade incomum, mistura de comunista revolucionário, poeta e erudito, judeu religioso cheio de sentimentos de compaixão e respeito pela fragilidade humana, um antistalinista bem antes de Stalin, alistou-se no Exército Vermelho e foi, junto com os cossacos que o desprezavam, bater-se contra os sabres da cavalaria polonesa. Voltou sem medalha mas com dois livros escritos - um deles, A cavalaria vermelha.

Tentando comentar os contos - ou crônicas? - de Isaac Babel, percebi logo a enorme dificuldade de se raciocinar sobre aquilo que nos causa uma impressão forte demais ou, o que é ainda mais complicado, o que nos causa algum tipo de impressão nova, inclassificável no arquivo das experiências familiares. A cavalaria vermelha é uma espécie de diário poético do que seu autor viveu na guerra civil que se seguiu à Revolução Russa. No início dos anos 20 este homem de sensibilidade incomum, mistura de comunista revolucionário, poeta e erudito, judeu religioso cheio de sentimentos de compaixão e respeito pela fragilidade humana, um antistalinista bem antes de Stalin, alistou-se no Exército Vermelho e foi, junto com os cossacos que o desprezavam, bater-se contra os sabres da cavalaria polonesa. Voltou sem medalha mas com dois livros escritos - um deles, A cavalaria vermelha.

O que é preciso para ser capaz de escrever um livro, em pleno campo de batalha? Babel não esteve na Polônia como correspondente ou jornalista do partido mas como soldado raso, na missão de matar inimigos da Revolução. Em vez disso, escreveu - o que significa que participou da guerra de um lugar muito diferente dos demais, um lugar de onde é possível se falar na morte, se pensar na crueldade e na degradação, registrar o horror. Nos textos de Babel cada linha parece ter sido construída com muito esforço, com muita dor - daí, provavelmente, a extrema economia de sua linguagem. Talvez justamente porque as histórias de Isaac Babel conseguem dar conta da realidade desta morte em vida que é a guerra com tanta precisão, com tantas nuances, que se torna difícil comentá-las. Babel foi considerado na União Soviética um escritor preciosista e romântico, mas lendo-o hoje (depois de divulgado no Brasil por Rubem Fonseca, em seu best-seller Vastas emoções e pensamentos imperfeitos) penso que os camaradas se enganaram redondamente: o duro de ler em seus contos é a ausência completa de qualquer fantasia, qualquer ilusão romântica a respeito da vida. Não há heroísmo em suas histórias, há pessoas aterrorizadas tentando não se atolar na enxurrada de merda e sangue que cobria o mundo. Não há beleza ou nobreza na guerra, não há causa que justifique a miséria de cada vida particular dilacerada, destruída, mutilada.

O que move a escrita de Babel não é o romantismo mas a compaixão, esta capacidade de viver a paixão alheia, mover-se com o outro, ver com os olhos alheios - uma capacidade humana pouco útil na racionalidade do mundo industrial mas bastante central na cultura judaica tradicional. A capacidade de perceber o que existe em comum entre os homens mais diversos ou até entre os seres vivos todos - o cavalo espancado à agonia, o ganso que Babel matou para se fazer respeitar pelos cossacos, a mulher que conservou seu pai morto em casa e pedia que os soldados não o incomodassem.

Capacidade de entender que toda e qualquer forma de vida é vasta, é bela, e no caso de nós, pobres humanos, a vida faz de cada um o senhor de um universo íntimo e inesgotável de imagens, lembranças, afetos, impressões, que um dia morrem conosco sem fazer sentido para mais ninguém. Este comunista judeu desprezado pelos seus companheiros de exército por ser um homem pequeno, pacífico, de óculos, um soldado que "suplicava ao destino que me concedesse a mais simples das habilidades: a capacidade de matar um homem", parece ter passado a guerra no desempenho dessa estranha função: registrar sua compaixão, preservar contra a devastação alguma coisa do universo íntimo, afetivo, religioso, nostálgico, de homens e mulheres que já estavam destinados à destruição.

A extrema crueldade de seus contos curtos emerge da habilidade de Babel em perceber, como partes de um mesmo todo, o mais delicado e o mais avassalador. Suas novelas falam de sangue e de estrelas no céu de inverno, de crepúsculos sagrados na noite do Sabat ao som de gemidos insuportáveis, de homens correndo perigo para proteger seus ícones, de velhas mendigas que se entregam aos soldados não por dinheiro algum mas pela graça de um último pecado, um último contato com um corpo quente de homem, já que o resto é sofrimento e privação. Os cossacos de Babel são brutais e sensíveis como crianças. É por amor que o capitão Afonka executa o telegrafista Dolguchov, que o próprio Isaac não teve coragem de matar e abandonou, agonizante, na beira da estrada. E por indignação revolucionária que os soldados matam a mulher que contrabandeava sal no trem, "apagando aquela vergonha da face da terra dos trabalhadores da república". Na praça de Berestechko, durante um comício em que o povo se aglomerava, "cheirando a arenque podre", o soldado Isaac encontra um pedaço de uma carta de amor antiga, pisada por centenas de botas. E desses contrastes miúdos, entre um trecho da carta e coturnos fedidos, que se pode entender o horror da guerra.

Lendo A cavalaria vermelha tentei entender, dentro de meus limites de leitora, o fascínio de Rubem Fonseca (disfarçado em seu personagem) por este autor pouco conhecido no Brasil. O que é que Babel tem que falta a Rubem Fonseca, a ponto deste autor de romances policiais tê-lo escolhido como uma espécie de Ego Ideal literário? Penso que é como se Isaac Babel tivesse algo em comum com o Fonseca dos primeiros tempos - O cobrador, Feliz ano novo etc. - , um homem que escreveu sobre aquilo que lhe era estritamente necessário escrever, depuração literária da dor da vida. Enquanto o Rubem Fonseca de hoje, único brasileiro nas listas de mais vendidos em ficção, parece ter substituído essa literatura dilacerada, essa "escrita de vida ou morte", por uma literatura considerada de bom gosto para o brasileiro médio, mais limpa, mais cheia de peripécias e que beira a kitsch na sua obsessão por citações eruditas.

Mas isso teria que ser mais discutido num artigo sobre Rubem Fonseca e não numa resenha sobre Babel, morto pelo stalinismo em 1946 depois de nove anos de prisão e que não chegou a conhecer o gosto do sucesso.

Maria Rita Kehl, psicanalista e escritora, é editora-assistente da revista Teoria & Debate.