Estante

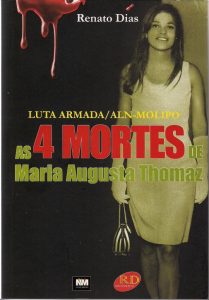

As 4 Mortes de Maria Augusta Thomaz – Luta Armada/ALN–Molipo

Autor: Renato DiasAno: 2012

Editora: Goiânia: RD Comunicações; Núcleo de Preservação da Memória Política

Páginas: 242

“O passado nunca morre. Ele nem é passado.” Com essa epígrafe de William Faulkner, o jornalista Renato Dias abre sua obra, na qual busca trazer para o presente, em tempos de Comissão da Verdade, a história de Maria Augusta Thomaz, guerrilheira da Ação Libertadora Nacional (ALN) e do Movimento de Libertação Popular (Molipo).

“O passado nunca morre. Ele nem é passado.” Com essa epígrafe de William Faulkner, o jornalista Renato Dias abre sua obra, na qual busca trazer para o presente, em tempos de Comissão da Verdade, a história de Maria Augusta Thomaz, guerrilheira da Ação Libertadora Nacional (ALN) e do Movimento de Libertação Popular (Molipo).

A primeira característica que chama a atenção é a quantidade de “falas autorizadas” a emprestar seu prestígio ao trabalho: o historiador e ex-militante do MR-8 Daniel Aarão Reis, o ex-guerrilheiro da ALN e ex-ministro José Dirceu e o ex-guerrilheiro Carlos Eugênio Coelho Sarmento da Paz escrevem a apresentação e dois prefácios. O advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, célebre pela defesa de presos políticos e advogado da família de Maria Augusta, assina o posfácio. Com perspectivas distintas, todos ressaltam a coragem necessária e a aventura que significava ter uma militância política ativa nos anos da ditadura militar. O livro é dedicado ao irmão do autor, Marcos Antônio Dias Batista, militante da Vanguarda Revolucionária Palmares (VAR-Palmares), o mais jovem desaparecido político, aos 15 anos.

Renato Dias realiza um esforço em muitos aspectos bem-sucedido de reconstituir a trajetória de uma jovem do interior de São Paulo que ingressou na luta armada e pagou por isso com a vida. Para tanto, reuniu extensa e variada documentação, como boletins de colégio, cartas de amigos e familiares, entrevistas, relatos publicados de ex-militantes, manifestos políticos, processos do Supremo Tribunal Militar, informes do Dops, artigos de jornal.

O autor nos brinda, com frequência, com a reprodução de trechos de documentos de grande valor histórico. O mérito não é maior porque, em alguns casos, parecem ter a função de completar a narrativa, como se os documentos falassem por si. O contexto histórico é explicado com a reprodução de trechos de obras de especialistas do período, compondo uma narrativa constituída de muitas vozes. A escolha narrativa de mesclar ao texto trechos de documentos e de análises de outros autores é interessante. Contudo, a costura do conjunto se mostra um tanto frouxa, e o leitor não iniciado pode se sentir incomodado ao tropeçar em sequências de nomes de militantes, de organizações de esquerda e de ações que embaraçam o texto, no mais fluente e agradável.

A grande questão subjacente à obra é como uma moça comum de classe média, nascida em Leme, interior São Paulo, passou dos bailes e casinhos interioranos, perfeitamente banais, para a guerrilha urbana contra a ditadura militar, com direito a sequestro de avião em Buenos Aires, com uma bomba na bolsa, treinamento em Cuba e assassinato brutal no interior de Goiás, região onde se pretendia instaurar uma guerrilha rural. Tudo teria começado em 1968, quando a protagonista ingressou no curso de Filosofia na PUC de São Paulo e nas grandes passeatas de um ano histórico para a juventude do mundo todo. Das manifestações de rua, tornou-se delegada do Congresso da UNE em Ibiúna e de lá partiu para as ações armadas.

Essa passagem mereceria maior atenção. Sabemos que Maria Augusta usava um vestido longo no Réveillon de 1968, mas não ficam claros os passos subjetivos desse engajamento tão arrebatado quanto arriscado que se operou em poucos meses. Em parte, provavelmente essa lacuna deve-se a dificuldades muito concretas de encontrar fontes que permitam esclarecer o que se operou no íntimo dessa jovem que abandonou a vida pacata para treinar guerrilha. Inclusive porque muitos de seus companheiros de jornada, que poderiam dar depoimentos sobre sua trajetória, não sobreviveram aos anos de chumbo.

A opção pela luta armada foi fruto de um contexto pouco compreensível para as gerações de hoje – um abismo histórico parece separá-las daqueles tempos. Mesmo a juventude politicamente mobilizada da atualidade move-se por paradigmas aparentemente muito distintos daqueles que conduziram os estudantes e trabalhadores da época a opor-se com violência contra a ditadura militar. Por isso valeria explicar com maior atenção os móbiles que incitavam aquelas pessoas a apostar a vida em seus sonhos.

Renato Dias fala em quatro mortes: em 1968, quando ela entrou para a clandestinidade ao ingressar na ALN; em 1973, quando foi assassinada, aos 25 anos; em 1980, quando sua ossada foi transladada para um local desconhecido; em 1996, quando a família, após anos de busca e angústias, finalmente obteve seu atestado de óbito. O título, interessante, visa chamar a atenção do leitor para o “thriller político”, anunciado na quarta capa. No entanto, gostaria de fazer uma pequena ressalva. Não há apenas fatalidade no ingresso na clandestinidade, há também escolha. É esse aspecto que qualifica a opção. Portanto, talvez essa tenha sido sua primeira morte, mas também foi um renascimento, para uma vida cujo sentido era dado pela luta por um mundo menos injusto.

Mariana Joffily é doutora em História Social pela USP, professora do Departamento de História da Universidade do Estado de Santa Catarina