Estante

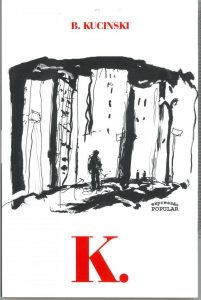

K.

Autor: Bernardo KucinskiAno: 2011

Editora: Expressão Popular

Páginas: 178

Bernardo Kucinski, por amizade, enviou-me os originais de K., ainda sem revisar, em março de 2011. Estava buscando editora e ouvindo opiniões. Li tudo em poucas horas. O que mais impacta nesse livro, que trata de um casal de desaparecidos políticos durante a ditadura militar no Brasil, é a construção literária, deliberadamente fragmentada, densa, angustiante. A denúncia política, presente do princípio ao fim, não assume uma forma manifesta. Fica todo o tempo subjacente à narrativa das tensões psicológicas do personagem central, um pai, já idoso, na busca infrutífera da filha querida, doutora da USP, que sumiu de repente.

Bernardo Kucinski, por amizade, enviou-me os originais de K., ainda sem revisar, em março de 2011. Estava buscando editora e ouvindo opiniões. Li tudo em poucas horas. O que mais impacta nesse livro, que trata de um casal de desaparecidos políticos durante a ditadura militar no Brasil, é a construção literária, deliberadamente fragmentada, densa, angustiante. A denúncia política, presente do princípio ao fim, não assume uma forma manifesta. Fica todo o tempo subjacente à narrativa das tensões psicológicas do personagem central, um pai, já idoso, na busca infrutífera da filha querida, doutora da USP, que sumiu de repente.

Não há como não se envolver emocionalmente na tragédia que se abate sobre a família da militante sequestrada pelas forças da repressão, da forma como BK a apresenta ao leitor. Não há como não se dispor a ir seguindo, ao lado de K., por caminhos entrecortados, movediços, calcados de esperanças vazias. Não há como deixar de compartilhar da mesma dor atávica que move o personagem.

A busca desesperada em que se lança o pai, sempre refletida pelo narrador, vai revelando faces contorcidas dos tempos de arbítrio, muitas vezes ausentes da rotina de grande parte da sociedade. O terror da ditadura aparece em toda a sua extensão e profundidade no sadismo e no sofrimento psíquico dos que cruzam os percursos de K.

É preciso dizer que nesse novo romance de Bernardo transparece também um acerto de contas com ele mesmo e com seus laços familiares. Laços que não são de caráter estritamente pessoal. Têm características que perpassam toda uma geração que viveu os anos de resistência.

Mas, sobretudo, é preciso afirmar que K. é um romance literariamente político. E, por si só, por sua estrutura mosaica e por seu estilo duro e conciso, faz sangrar feridas ainda não cicatrizadas da nossa história.

Como entender, e aceitar, que ainda hoje, quase quarenta anos passados, existam famílias entre nós que nunca puderam enterrar seus parentes mortos, que não sabem em que circunstâncias eles foram desaparecidos nem quem são seus assassinos?

Talvez por tudo isso, logo que concluí a leitura dos originais, a primeira vontade que tive foi fazer chegar à presidenta Dilma Rousseff uma cópia. Procurei então seu chefe do Gabinete Pessoal, Giles Azevedo, e lhe entreguei o texto, com a seguinte dedicatória:

“Prezada presidenta Dilma,

tomo a liberdade de lhe apresentar, em primeira mão, este livro do amigo Bernardo Kucinski (autorizado por ele), numa versão ainda a ser editada (e carente de revisão final). Pelo tema, e sobretudo pela qualidade, acredito que vale a leitura.

Grande abraço. Tibúrcio.

Brasília, 24 de março de 2011”.

Não há dúvida de que a luta contra a ditadura, com seus acertos e erros, valeu a pena e levou a sociedade brasileira à reconquista da democracia. Mas esse é um processo que vem avançando e se consolidando aos poucos no país.

A Lei da Anistia, de 1979, contribuiu, como se sabe, para levar ao fim a ditadura, mas até hoje é interpretada política e juridicamente como se tivesse autoanistiado os torturadores e assassinos do regime.

A Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos, criada por lei de 1995, concluiu seus trabalhos em 2009. Reconheceu a responsabilidade do Estado na perseguição, tortura e morte de mais de quatro centenas de opositores da ditadura e, na maioria dos casos, fez a reparação material de seus familiares. Mas deixou ainda muito a revelar e esclarecer.

A Comissão da Anistia, criada em 2001, permanece trabalhando intensamente, já julgou mais de 58 mil processos de perseguidos políticos, instituiu nos últimos anos as Caravanas da Anistia. Mas continua sem estrutura e apoio suficientes para fazer frente a cerca de outros 14 mil requerimentos e recursos que aguardam julgamento, muitos dos quais, por força do tempo, estão doentes e morrendo.

As conquistas mais recentes – que certamente renovariam as esperanças de K. – são a Comissão Nacional da Verdade e a garantia de acesso às informações públicas, cujas leis foram sancionadas pela presidenta Dilma em 18 de novembro de 2011. A comissão vai investigar, em um prazo de dois anos, violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988 e será composta por sete membros, nomeados pela Presidência da República. O projeto do Executivo, enviado ao Congresso Nacional em maio de 2010, foi inspirado na experiência de vários países, como Argentina, Chile, África do Sul.

BK não diz diretamente, porque não é necessário, mas K. é seu pai na busca dolorosa pela filha, Ana Rosa Kucinski Silva, irmã do autor, e por seu companheiro, Wilson Silva. Desaparecidos forçados. Sem deixar rastros. Sem nenhuma explicação oficial. Tragados pela máquina de moer corpos e existências da ditadura militar brasileira.

Da leitura do livro de Bernardo avulta a esperança de que a rememoração desse caso, com a força literária que expressa, contribua para destravar a blindagem que ainda resiste no interior do Estado. E que alguém responda às perguntas que moveram o velho K. e, a exemplo dele, tantos pais, mães, irmãos, filhos, companheiros e companheiras, brutalmente privados de seus entes queridos. Esclarecer como foi interrompida a vida de Ana Rosa e Wilson equivaleria a quebrar o lacre de um sequestro institucional para libertar uma parte da memória coletiva ainda refém da velha truculência autoritária. Seria um divisor de águas.

"Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu", é assim que começa essa obra.

Talvez K. venha a ser reconhecido como um dos romances de maior poder de imersão psíquica do leitor no clima de opressão, insegurança e horror que prevaleceu durante a ditadura em nosso país.

Carlos Tibúrcio é jornalista, assessor Especial da Secretaria-Geral da Presidência da República desde janeiro de 2003; coautor, com Nilmário Miranda, de Dos Filhos deste Solo – Mortos e Desaparecidos Políticos Durante a Ditadura Militar: a Responsabilidade do Estado (Editora Fundação Perseu Abramo e Boitempo)