Estante

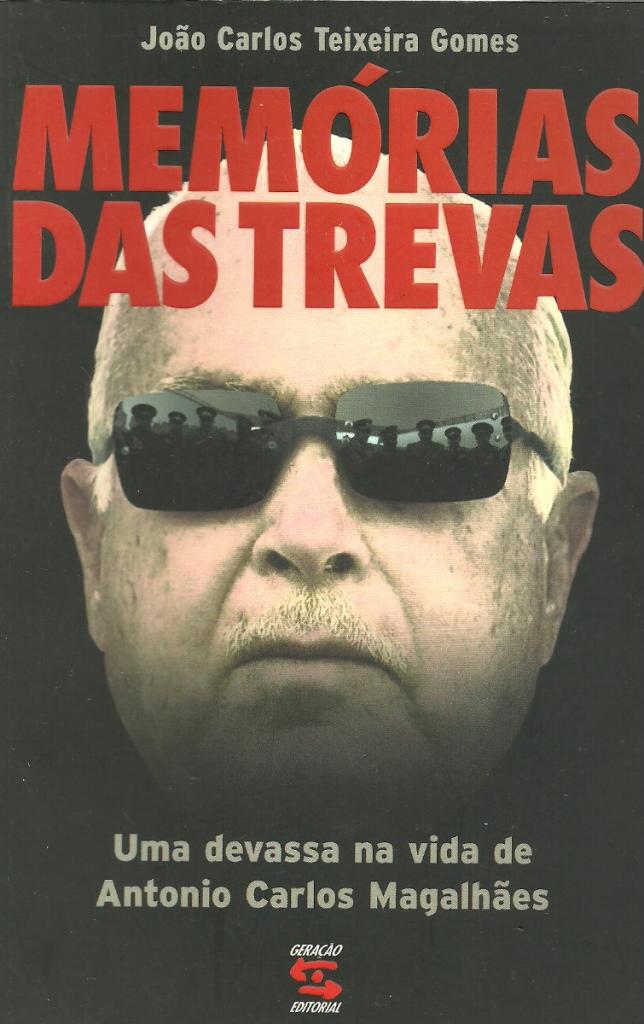

Memórias das Trevas - Uma devassa na vida de Antonio Carlos Magalhães

Autor: João Carlos Teixeira GomesAno: 2001

Editora: Geração Editoral

Páginas: 765

O livro de João Carlos Teixeira Gomes é o primeiro esforço exaustivo para se compreender a história de Antonio Carlos Magalhães – um esforço sério e crítico. Não se reclame do autor uma atitude desapaixonada porque, afinal, ele próprio foi vítima da trajetória invariavelmente repleta de arbítrio, truculência e arrogância do personagem central. Mas, jornalista experiente que é, e dos melhores do país, Joca – como ele é conhecido na Bahia – sustenta-se em fatos para produzir a sua interpretação.

O livro de João Carlos Teixeira Gomes é o primeiro esforço exaustivo para se compreender a história de Antonio Carlos Magalhães – um esforço sério e crítico. Não se reclame do autor uma atitude desapaixonada porque, afinal, ele próprio foi vítima da trajetória invariavelmente repleta de arbítrio, truculência e arrogância do personagem central. Mas, jornalista experiente que é, e dos melhores do país, Joca – como ele é conhecido na Bahia – sustenta-se em fatos para produzir a sua interpretação.

Sem dúvida, trata-se de um trabalho que serve à compreensão de nossa história recente, à elucidação, ainda que parcial, da trajetória de uma figura política que cresceu à sombra da ditadura e que nunca teve, como não tem, qualquer compromisso com a democracia, mesmo que as aparências, aqui ou acolá, enganem alguns desavisados, inclusive alguns companheiros da esquerda, lamentavelmente.

E serve como um acicate, uma saudável provocação à imprensa brasileira que, salvo as exceções de sempre ou as circunstanciais, nunca tratou ACM a sério, aceitando ora seus factóides, ora sua arrogância, ora seu cinismo, ora sua hipocrisia, ora seus muitos blefes. O livro, dentre outras coisas, trata também dessa relação entre o personagem e a imprensa, marcada quase que invariavelmente pela cumplicidade e conivência.

Essa cumplicidade é que provavelmente explica o estrondoso sucesso de público do livro e o seu retumbante fracasso na mídia. Ou, como diria Mino Carta, na Carta Capital, o estrepitoso silêncio com que foi recebido na grande imprensa. O máximo que fez foi tentar reduzir a obra a uma publicação de ocasião, como se ela servisse apenas como arma de combate na luta que se travava naquele momento para a Presidência do Senado, o que é uma versão absolutamente falsa e que, não sendo desinformação, constitui evidente sinal de má-fé.

Em alguns aspectos, o texto de Joca fará justiça a ACM. Demonstrará, por exemplo, que em toda a sua vida pública, iniciada em 1954, quando se elegeu deputado estadual graças a uma eleição suplementar, nunca se afastou da condição de defensor intransigente dos interesses das classes dominantes mais retrógradas do país, particularmente na Bahia, onde os índices de pobreza, de fome e de marginalização do povo são os atestados mais evidentes dessa opção, para além naturalmente de toda a farra publicitária que os meios de comunicação de propriedade dele próprio promovem no estado, hoje governado por um seu subordinado.

Filhote da ditadura

Os jornalistas mais jovens deveriam ler o livro. Para não repetir erros costumeiros, como falar inocentemente que Antonio Carlos Magalhães foi eleito três vezes governador da Bahia. Digo os mais jovens porque os mais velhos, se o fazem, não sendo desatenção, estão cumprindo ordens de cima para não atrapalhar a cumplicidade estabelecida desde há muito. ACM, é preciso insistir, e Joca o faz, é filho dileto da ditadura. Apoiou entusiasticamente o golpe, participou do nascimento de um regime de terror e o sustentou com um entusiasmo digno de louvor.

E graças a isso, foi prefeito biônico de Salvador (1967-71), indicado pelos militares (pelo general Castello Branco, o primeiro ditador). Foi governador biônico a primeira vez (1971-75), indicado pelos militares (general Garrastazu Médici). E governador biônico uma segunda vez (1979-83), indicado pelos militares (general Ernesto Geisel). Só na terceira vez (1991-95), é que ele se elege, e por escassa margem de votos sobre seus adversários.

Outra justiça que o livro lhe faz: sempre bajulou os poderosos – "quando quero agradar, sou igual a uma puta" é uma frase que a ele é atribuída, e que corresponde ao seu perfil, como o texto o demonstra. Com relação aos militares, então, a subserviência, a bajulação chegavam a extremos, e não por acaso recebeu tantos cargos da ditadura.

ACM nunca esteve fora do poder. E sua capacidade de pular do barco no momento em que está perto de afundar é conhecida – outra justiça que se tem de lhe fazer. O livro, aliás, desmascara uma versão muito difundida quando ele abjurou os militares para incorporar-se ao governo nascente de Tancredo Neves. A versão apontaria um Antonio Carlos destemido, capaz de produzir em minutos, num rompante, um discurso demolidor contra o brigadeiro Délio Jardim de Matos, que havia chamado de traidores os que naquele momento apoiavam Tancredo Neves contra Maluf.

Mentira. Na verdade, ele já havia combinado tudo antecipadamente com Roberto Marinho: a nota e a repercussão, o que quer dizer que já tomara conhecimento do discurso do brigadeiro e preparara a resposta com tempo suficiente para maturá-la e desenvolvê-la. Joca recorre ao livro de Ronaldo Costa Couto (História indiscreta da ditadura e da abertura – Brasil: 1964-1985. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 378), em que um depoimento do próprio ACM desmonta a versão mistificadora, ao revelar o acordo feito com Marinho.

Principal parceiro de Collor

Também não se pode deixar de fazer outra justiça: ele ficou até o fim com o governo conhecido até agora como o mais corrupto da história do Brasil, o de Collor. Não acreditava na CPI, não acreditava no impeachment, e dizia que Itamar Franco não reunia condições para governar o país. Enganou-se em tudo. A CPI prosseguiu, o impeachment aconteceu e Itamar Franco, mal ou bem, presidiu o Brasil. E quando quis chantageá-lo com um de seus frágeis dossiês, Franco o surpreendeu com a armadilha de recebê-lo com a imprensa presente, e o desmoralizou.

Parece difícil dizer, e difícil apenas por conta da mistificação promovida pela mídia, mas ACM é uma figura menor da política brasileira. Não figurará como parte essencial da história. Aparecerá em algum pé de página como um coadjuvante leal da ditadura, como coadjuvante de Sarney, como coadjuvante de FHC. Não se sabe de uma grande idéia, de algum projeto original, de um corpo programático singular que tenha sido da lavra do senador. E seus governos na Bahia só fizeram aprofundar a miséria e a marginalização do povo. Tudo isso, em momentos variados, está no livro de Joca. Foi e é um político com as marcas tradicionais do coronelismo, camaleônico, oportunista, apegado ao poder e que sempre dele se valeu.

Na Bahia, sempre exerceu o poder de forma arbitrária. Primeiro, sob a ditadura. Desde lá, montou um sistema de mando que subordinou Legislativo e Judiciário. Costuma dizer, como o livro revela, que na Bahia há controle externo do Judiciário – ele. Acabada a ditadura, esse sistema de mando não se alterou. O Judiciário baiano, na sua cúpula, é quase que inteiramente subordinado aos caprichos do senador, normalmente chamado de Chefe por muitos desembargadores.

Não deixe a chama se apagar

Quando o foco se concentra na Bahia, é inevitável a lembrança das figuras tragicômicas, que espalharam terror e morte, dos ditadores latino-americanos – e não custa recomendar, sem que Joca ou o livro nada tenham a ver com a recomendação, a leitura de A festa do Bode, de Vargas Llosa (São Paulo: Mandarim, 2000) que ajuda não só a compreender Rafael Leônidas Trujillo, que trabalhava muito com as iniciais de seu nome e que mudou o nome de Santo Domingo, a capital, para Ciudad Trujillo, como a entender Antônio Carlos Magalhães.

Sob orientação dele, o nome do aeroporto de Salvador mudou de Aeroporto Dois de Julho, que comemorava a principal data da Independência do Brasil, para Luís Eduardo Magalhães, o filho morto. E ordenou que dezenas de escolas tivessem o nome do filho. E desde há muito determinou que outras escolas, avenidas e ruas exibam o seu próprio nome.

E é sobre a forma de exercer o poder na Bahia que o livro trata principalmente. E especialmente da perseguição tenaz que fez ao Jornal da Bahia e ao seu redator-chefe, o próprio Joca. Do primeiro ao quarto capítulo, do início até a página 322, o leitor tomará consciência da tenacidade de Joca na resistência, de sua dignidade como jornalista, da solidariedade que conseguiu reunir em torno de si quando ACM pretendeu condená-lo com base na Lei de Segurança Nacional em decorrência de matéria que denunciava favorecimento pelo governo dele de empresa da qual ele próprio, Magalhães, era acionista.

Era o ano de 1972, auge do governo Médici. Tão absurda e descabida era a pretensão que até mesmo o Tribunal Militar considerou a ação imprópria. A absolvição foi no dia 25 de setembro de 1972.

As mais de 300 páginas dos quatro primeiros capítulos revelam coragem e medo, terror e esperança. ACM, nesse período, fez de tudo para calar o Jornal da Bahia e para atemorizar Joca e seus companheiros, incluindo aí pequenos atos terroristas contra carros. Como faz agora com o jornal A Tarde, que ele persegue de maneira sistemática, não deixando que o governo do estado ou a Prefeitura de Salvador anunciem um centavo, fez com o Jornal da Bahia, em conjuntura muito mais difícil porque sob uma ditadura, e sob a fase mais violenta desta.

As pressões e tentativas de intimidação conseguiram unificar o jornal, criar um clima sólido de resistência e aumentar as energias criativas. Suscitou uma vigorosa campanha de assinaturas e produziu um belo slogan, que ganhou vida por toda a cidade e aumentou em muito a circulação do diário: "Não deixe essa chama se apagar". Pressão política, arbítrio, violência, uso do tribunal militar e pressão econômica. Joca é capaz, em seu texto, de revelar tudo, inclusive seus temores de ser preso e torturado. Desnuda seu medo. Mas mostra que soube superá-lo, resistir e vencer. É a melhor parte do livro.

Jornalismo de missão

Depois, ele passa à avaliação do governo de Waldir Pires, avaliação que certamente renderia muita discussão porque controversa. Mas Joca, mesmo crítico, é justo com Waldir: nunca lhe nega a retidão de caráter, a correção ética, o compromisso com a democracia.

Nos dois capítulos seguintes, falará de suas aventuras em viagens pelo mundo afora, seus livros e sua experiência na universidade. Definir Joca apenas como jornalista seria muito pouco: é um refinado intelectual. Professor universitário, poeta, contista e biógrafo de Glauber Rocha, além de autor de primoroso estudo sobre Gregório de Matos são algumas das coisas a serem lembradas dele. Nas conclusões, mostra o quanto a imprensa brasileira atual está comprometida com o poder, o quanto tem de cumplicidade com o modelo neoliberal excludente em andamento no país.

Não se pretenda seja o livro uma biografia de Antonio Carlos Magalhães. Chega até episódios mais recentes, como as pastas rosa e azul, como o Econômico, mas falta muito para desvendar um personagem que já atravessou mais de quatro décadas da história brasileira. Esta biografia ainda está por ser produzida, e há pelo menos uma promessa, a do jornalista Fernando Morais.

É, inegavelmente, um livro essencial, corajoso, cheio de paixão, engajado, sem subterfúgios, sem meios-termos, quente. Que abomina o muro. Que toma partido. Que lanceta as feridas. Que ilumina a história, lança fachos de luz sobre zonas de sombra. E que ensina às novas gerações o que é o jornalismo de missão – uma coisa do passado, que alguns teimam em manter vivo. Como Joca.

Emiliano José é jornalista, vereador e líder do PT na Câmara de Salvador