Estante

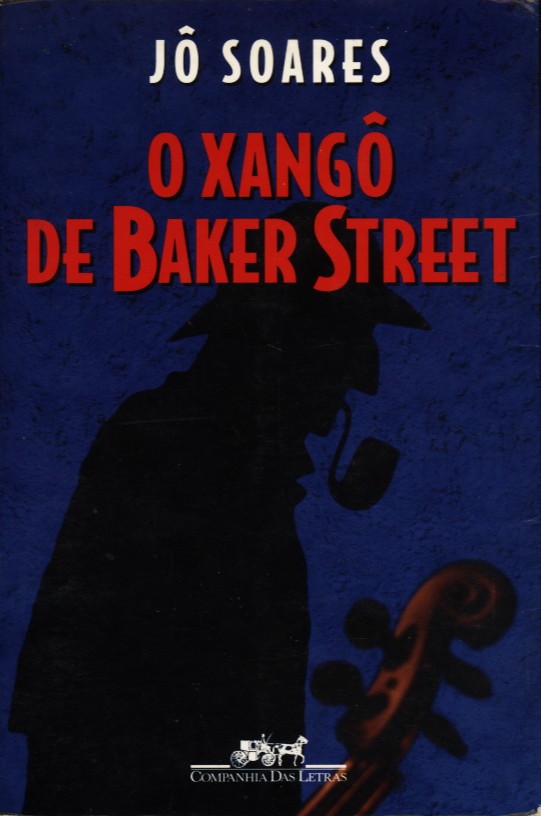

O Xangô de Baker Street

Autor: Jô SoaresAno: 1995

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 349

Este romance de estréia do humorista e animador Jô Soares faz parte de uma florescente e renascida tendência para o romance histórico na cultura brasileira. Esta tendência vem se afirmando junto a público, editores e escritores há alguns anos, e mais recentemente ganhou impulso com Ana em Veneza, de João Silvério Trevisan (ver T&D nº 29), O Selvagem da ópera, de Rubem Fonseca e Memórias de Aldenham House, de Antonio Callado, entre outros. Em Teoria Literária, mais recentemente, vem se discutindo a pertinência dessa designação - "romance histórico" - enquanto categoria crítica. (Afinal, por que razão O Guarani, de Alencar, seria um "romance histórico", e Macunaíma, de Mário de Andrade, não?) Mas nas estantes das livrarias a categoria existe, e segundo um livreiro amigo meu, vende, e vende bem.

Este romance de estréia do humorista e animador Jô Soares faz parte de uma florescente e renascida tendência para o romance histórico na cultura brasileira. Esta tendência vem se afirmando junto a público, editores e escritores há alguns anos, e mais recentemente ganhou impulso com Ana em Veneza, de João Silvério Trevisan (ver T&D nº 29), O Selvagem da ópera, de Rubem Fonseca e Memórias de Aldenham House, de Antonio Callado, entre outros. Em Teoria Literária, mais recentemente, vem se discutindo a pertinência dessa designação - "romance histórico" - enquanto categoria crítica. (Afinal, por que razão O Guarani, de Alencar, seria um "romance histórico", e Macunaíma, de Mário de Andrade, não?) Mas nas estantes das livrarias a categoria existe, e segundo um livreiro amigo meu, vende, e vende bem.

Essa revitalização do gênero vem acompanhada de alguns atributos que se devem assinalar. Há no ar uma certa nostalgia do império, do imperador, e da Europa. O Brasil está redescobrindo a Europa, incluindo-se aí suas raízes ibéricas, cuja ponta de lança é o sucesso de Saramago, com seus... romances históricos, como Memorial do Convento. A nostalgia do império faz parte de uma nostalgia geral pelo século XIX enquanto emblema de um passado romântico. Onde imperam a lógica e a irracionalidade do mercado, um tempo miticamente evocado como propício às grandes paixões e aos arrebatamentos da alma cativa o leitor, é claro. Eles eram felizes e nós não sabíamos, parece ler esse leitor cativo hoje das limitações e do conservadorismo cultural reinante.

Há também uma certa saudade do imperador, por seu mecenato, sua visão interessada na cultura, seu equilíbrio. O império era muito injusto; havia a escravidão, a marginalidade política, a febre amarela, o coronelato, a repressão às províncias rebeldes e a Guerra do Paraguai. Mas nosso imperador tinha bons sentimentos (tinha mesmo) e patrocinava causas interessantes, como o telefone de Graham Bell e colônias baseadas no socialismo utópico. (Aliás, para nós de esquerda, é bom lembrar, que bons tempos aqueles quando todos os socialismos, mesmo o científico, eram utópicos!). Havia estabilidade (havia mesmo!) e um poder moderador que era moderado e moderava, que saudade! Diante desse império nossa república ainda incipiente aparece como uma espécie de Grand Guignol de face tão sinistre quanto grotesca. Sobretudo hoje, quando nos vemos nas mãos de paródias cruéis do pensamento de Maquiavel, ou seja, de príncipes sem qualquer sombra de virtú.

Quanto às nostalgias das Europas, faz parte de uma reavaliação das utopias civilizatórias que povoam os espaços leitores e letrados do Brasil. Nosso processo cultural sempre viveu em torno de quimeras. Quisemos ser como Portugal, como a França, como a Alemanha, os Estados Unidos, a Espanha Franquista ou a União Soviética, até mesmo como a China ou como o Paraíso, esperança sempre presente nas classes subalternas, como em Canudos e no Contestado, ou hoje, nessa busca frenética pelas promessas evangélicas. Os modelos que povoam no momento nosso mundo letrado não são muito animadores: os tigres asiáticos, o marche-marche japonês, os supermercados de Miami, a América do Norte cada vez mais ocupada pelo Terceiro Mundo. Perseguimos um "primeiro mundo" que sabemos não existir mais; o que existe é o espalhar-se bruto do terceiro, cuja capital hoje é Nova Iorque. Quimeras por quimeras, as do passado fazem menos mal; povoam nossos sonhos e não nosso pesadelo do dia-a-dia. A nostalgia européia vem acompanhada por uma saudade deslocada de nossos antepassados. Parecemos dizer: como éramos melhores, quando tínhamos saudades daquela Europa... E éramos mesmo.

Nestas águas navega o romance de estréia de Jô Soares. Diga-se logo: para romance de estréia não se sai mal. Entretém, e de modo interessante e interessado, propondo uma reflexão ousada sobre características culturais de nossa terra. Tem, é verdade, um ar desalinhado e desigual, graças à convivência, nele, de diferentes diapasões romanescos. Mas consegue, no geral, manter-se sobre a corda bamba, sem despencar em facilidades muito evidentes.

O enredo gira em torno do desaparecimento de um Stradivarius que um simpático D. Pedro dera a uma de suas fervorosas favoritas, a Baronesa de Avaré, e de crimes hediondos que vem ocorrendo na Rio de Janeiro buliçosa e cambiante de 1886. Claro está que uma coisa está ligada à outra, e para resolvê-las acorre o detetive de Baker Street, a chamado do próprio imperador. No decorrer do livro vem a se saber, em terreiro de umbanda visitado, que Sherlock é filho de Xangô, daí o nome do romance.

Em torno deste enredo de base gravitam uma sátira social, um romance de costumes, seguidos sketches de humor, uma paródia sentimental, a própria trama detetivesca, é claro, e o que se poderia chamar de um tímido começo de romance de formação, ou seja, de análise de almas, tendo por base duas delas: a do cérebro criminoso e a do investigador brasileiro, o delegado Mello Pimenta. Jô Soares se sai muito bem nos dois primeiros elementos dessa lista; menos bem nos outros, e daí o desigual do romance, e por vezes um ar de costura apressada no alinhavo.

A sátira social do Segundo Império e a evocação do Rio fin-de-siècle, fim de Império, são feitas com bom gosto, dedicação, esmero, cuidado histórico e visível amor à cidade. Salvam o conjunto, e mantém o livro todo na linha d'água, garantindo o interesse. O humorista Jô, que cobre de piadas a dupla Watson-Sherlock, é muito previsível; o que pode funcionar na TV, graças ao contágio coletivo do riso em público, as tiradas de humor, como a de pôr Watson de chapéu de couro e sandália de tira para "ter o ar da terra", não funcionam tão bem no espaço solitário da leitura. A paródia sentimental, vivida por Sherlock, que aqui se enamora, termina encarada superficialmente, por deixar-se tomar em demasia pelas tonalidades humorísticas. A trama detetivesca tem seu interesse, que se sustenta ao longo do livro todo, com a devida grande surpresa final, conseguindo ser uma boa abertura para esse aspecto de formação, presente na obra. Mas o romance de formação, timidamente esboçado, fracassa, ante o império dos demais. E fracassa porque há um pólo muito pouco desenvolvido nele, que mereceria mais, bem mais: é o delegado brasileiro, envolto, mais que todos, pela necessidade de desvendar qual é, no fim das contas, o mal estar da nossa civilização. É um personagem demais de interessante que não se desenvolve conforme o merecido.

Talvez, que sabe, como o conjunto mesmo de nossos delegados, nessa Babel de corrupção que é o Estado brasileiro.

É claro que o nosso autor Jô tem futuro. Mas deve ler mais a fundo seu Machado de Assis, para, sobretudo, desautomatizar o humor e visualizá-lo numa moldura mais ampla de mergulho na alma humana com seus pesadelos e sonhos. O autor dá passos seguros nessa direção, e consegue criar um romance de bom interesse, que se lê com atenção e onde se observa o cuidado na composição e o respeito ao leitor. É um excelente começo, esperemos, de um fio que se prolongue.

Flávio Aguiar é membro do Conselho Editorial de T&D.